古人稱做琴為「」琴,是「劈、削」的意思。製作一張良琴,要經過「尋、、挖、鑲、合、灰、磨、漆、絃」等步驟,可謂集木藝、漆藝、書法、音樂於一身。

甄選木材

古琴木材最好用古木,講究「輕、鬆、脆、滑」,首選是舊杉、梧桐和梓木。面板多選用杉或梧桐木,底板則以梓木或其他較堅硬木料製作。

斲琴

古琴式樣繁多,選好心儀的琴形和木材後要按身高比例,在琴材上繪畫琴式,再「大刀闊斧」以手鋸或電鋸拉出琴形和修挖成琴坯,後以斧頭出琴面大致形狀,復以長刨修整琴面和刨出琴面弧度,再以短刨和蝴蝶刨修整。琴底也須首尾平直及修出輕微弧度,孤度不好會影響琴聲。

挖琴

面板內部是槽腹,與底板合成共鳴腔。槽腹須以不同鑿修挖,使其圓滑,並保留納音、足池等部位。槽腹厚薄和弧度會影響共鳴與音色,故修挖時要不時結合底板敲叩琴體,以查驗聲音虛實。

鑲嵌

已修挖好的琴坯須鑲嵌硬木配件如岳山、軫池板、護軫、龍齦、雁足等,琴面上鑲有十三個「徽」,這些配件也是自己逐件細心打磨出來。

底面黏合

斲挖好的面板和底板,可用生漆調和麵粉,或以動物膠黏合,有需要時,在琴底兩側的額角、肩角、翅、腰、尾處由底向面打入竹釘,以固定琴體。

髹漆

須分次以牛角批髹上由生漆和鹿角灰調成的灰漆,待灰漆乾透後打磨平滑。混入烏煙的灰會令琴色變黑,硃砂則變紅,按個人喜好上灰改變琴色。髹漆既可強化灰胎亦有益於音色與外觀,髹漆要薄而均勻,乾後以最幼細水砂紙濕磨至平滑,再重複髹漆。蔡師傅說「窮油富漆」,漆要上許多遍,有人為精益求精上漆萬遍,灰漆都是斲琴人的紀錄。

批灰

打磨須依所髹上鹿角灰數目而選用粗幼不同的砂紙,配以乾磨或濕磨,直至琴面平整均勻,光潔細膩。

上弦

古代用蠶絲,七十年代改用尼龍鋼絲,琴弦必須貼琴底,否則會影響聲音、調音。

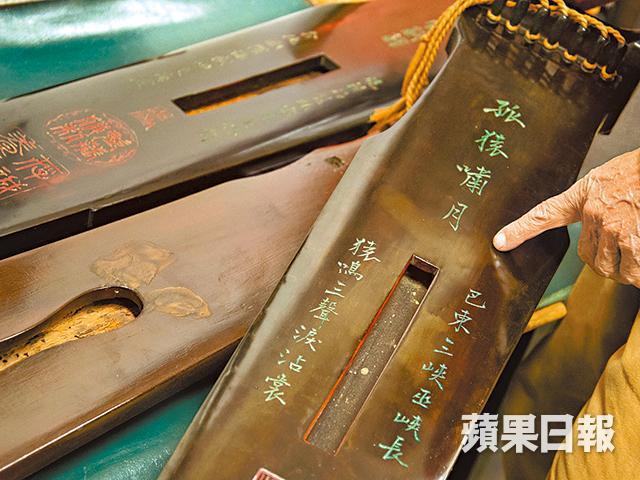

漆工完成後,可以用鋼刀在琴背刻上琴名和銘文。