《亂世佳人》是經典作。不僅女主角慧雲李對愛情的自私和執着、男主角奇勒基寶對她用情,觸動人心;對油燈收藏家來說,電影裏滿是古老油燈的佈置場景,是帶領他們進入燦爛奪目的古董油燈世界之門。時裝品牌Victoria Beckham的亞太區業務顧問張昱慧的英籍丈夫Peter Roberts就是其中受電影影響至深的一員,他是香港最大的英式古董油燈收藏家之一,15年來共買下二百多盞維多利亞時代流行的油燈,1,800多呎的家中每個角落都放滿他的收藏。而張昱慧自己就喜歡中式古董,收藏清朝的小木盒,兩個人雖文化背景不同,收藏的物品也有出入,卻同時愛上同一時代,19世紀的日用品。

記者:吳宛蔚

攝影:林栢鈞、陳國良

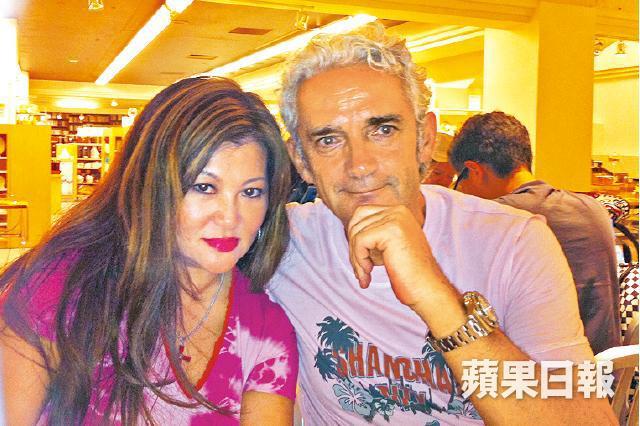

「19世紀,英國是維多利亞時代,中國就是清朝,兩個國家雖然相距很遠,但藝術文化卻有共通點,都是着重手工、金碧輝煌,是我和先生最愛的時代。」曾為國際品牌如Louis Vuitton、Loewe、Giorgio Armani和Dolce & Gabbana管理亞太區業務的張昱慧說。活躍社交圈,每次出席活動都定必盛裝打扮、穿上當季最流行服飾的她,家中竟然一點也不時尚,自步進客廳,看到的只有英式古董油燈和木傢俬。

別人都以為她是個半唐番,其實她傳統得很,受父母薰陶,喜歡中國文化更愛收藏古董小木盒,她說:「木,給人祥和平靜的感覺,全人手做的小木盒,雖結構簡單,但一口釘也沒有用,更雕上花紋圖案,十分精緻。」家族背景顯赫,祖父張瀚西是國民黨東三省副司令,是陸海軍大元帥張作霖的副手,中國內戰時,祖父被關、叔叔隨蔣介石到台灣任空軍少將,本來讀醫學院的父親沒有官位,只好與當時仍然是女朋友的太太和未來外母一家遷到香港避難,由於雙親熱愛藝術,她自小便與兩個妹妹學音樂、畫畫。

丈夫Peter Roberts為發展其免稅品生意由英國移居香港二十多年,因電影《亂世佳人》而迷上維多利亞時期生產的古董油燈,第一盞收藏就是15年前與張昱慧在北京旅遊時購買的景泰藍hurricane lamp,至今擁有逾二百盞珍藏,大部份都是最矜貴、當時只有富豪家才擁有的手工水晶切割油燈,「這些舊東西除了我,香港那有人會買這麼多。」他諷刺道,「我自小喜歡閱讀歷史故事,俄國大革命、法國大革命,所有世界歷史我都熟背如流,但我發覺香港人大多不愛或不懂歷史,有時請教他們歷史問題,都啞口無言。」

網上搜刮珍品

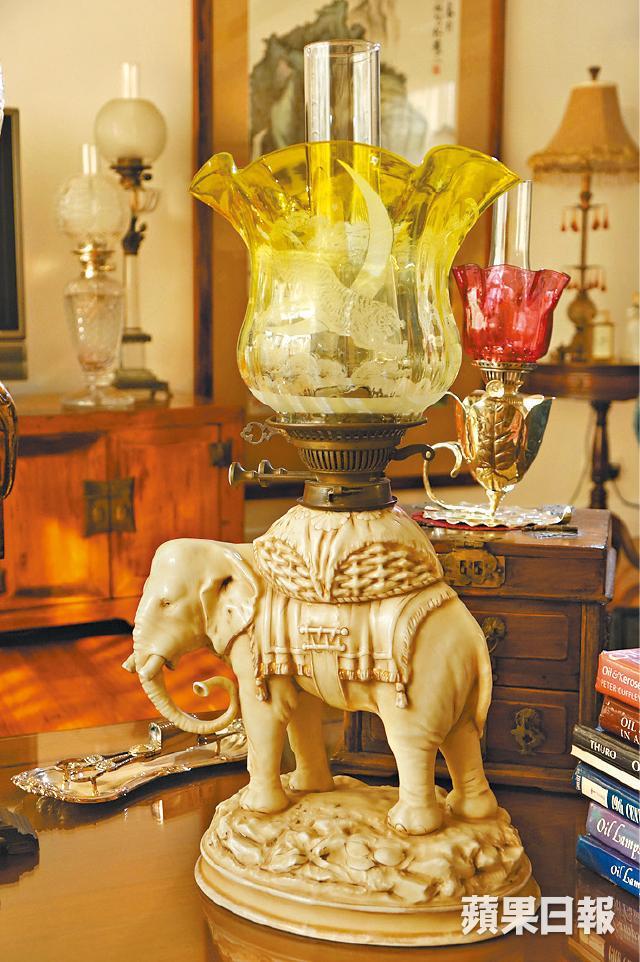

油燈由簡單的部件組成,燈罩、煙囪、燃燒器、燈芯、儲油器和燈座,每個部件以螺絲口相連,方便隨時更換。閒時,他就最喜歡把不同的燈罩套落不同的燈上配襯,自得其樂,連張昱慧也笑他像女生玩芭比娃娃一樣認真,「隨意更換是油燈的特色,日常用品就有一定的消耗量,當年買每盞燈都是一盒12件,像餐具、酒杯一樣,方便打碎後有替換。」他翻開朋友贈送的19世紀油燈目錄說。

英美的古董油燈市場發展最好,身處香港,買油燈他只可以靠互聯網,「互聯網最方便,隨意在網上搜尋kerosene lamp,就有很多售賣油燈的網站選擇」,水準當然有參差,價錢亦相差千倍,「油燈是19世紀的家庭必需品,要保存百多年不損壞已經很難,今日恐怕就算付得起錢也難買到好品質了。」他說大部份矜貴水晶人工雕花油燈都是十年前買來的,現時有相熟的買手,分別在英國、美國和澳洲為他搜羅,而相熟的拍賣行如蘇富比、佳士得等只要有油燈拍賣,必定會預早通知他。他堅拒透露多年來花了多少錢在收藏油燈的興趣上,只笑說:「它們都很貴。」

油燈工業 英國略勝

早在石器時代,人類已懂得用火照明,但現時發現最古老的油燈卻是公元前五百年出產,全是銅鑄呈碟形,燈芯置在碟中吸油,在碟邊點火。歷史學家說當時只有文明古國如中國、印度、羅馬和希臘才有鑄造燈技術,然而這設計有多個缺陷,浸泡在油中的燈芯線會把油吸乾,而且只有線頭外露接觸空氣才可燃燒,燃點時會產生大量煙霧和難聞氣味。為解決問題,1780年瑞士科學家François Pierre Amié Argand就設計了一款附有長長的玻璃煙囪、垂直式的座枱油燈。而最為人熟悉的油燈款式hurricane lamp,就是以他的設計為藍本,經歷百多年後的延續,仍保留長煙囪,因電影《亂世佳人》選中當道具,很多人都稱它為“the gone with the wind lamp”。

礙於初期油燈的主要燃料是粘性又高又杰的鯨魚油和菜籽油,為方使補充油,儲油位置都只好設計成甕狀,局限了油燈外形,但隨着美國人Edwin L. Drake在1859年於賓夕凡尼亞州發掘第一個石油井,不但改寫了油燈沉悶形象,隨之而來的油價下跌,更讓油燈普及化,取代蠟燭成為每個家庭的照明工具,在被電燈取締以前,經歷了短暫但輝煌的40年。縱然英、美兩國都分別發展油燈工業,但無論技術、設計和手工,英國略勝一籌,成為收藏家的最愛。Peter的二百多件藏品中,只有一盞來自美國,「它是1745年美國生產的燈,比我其他收藏老百多年,有獨特的歷史意義。」雖然家中每個桌面、櫃面甚至書房地下都放滿油燈,但他仍然堅持每日上網看看「新貨」。

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange