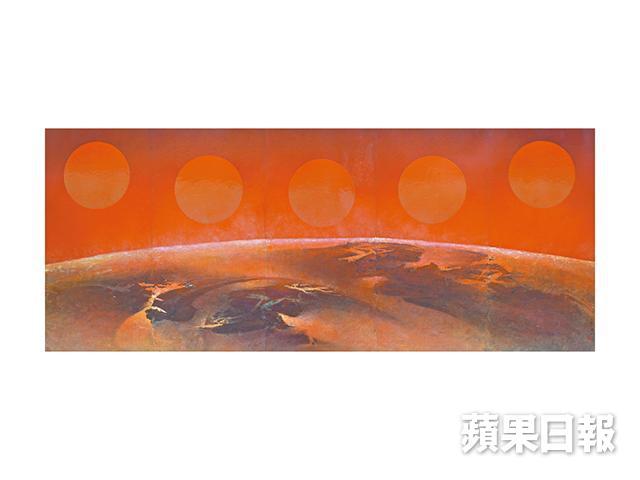

去年十月香港蘇富比首次舉辦當代水墨畫專場,劉國松於一九七零年創作的《子夜太陽》在約十位競爭者爭相角逐下,以六百二十八萬港元落槌,挾着高估價五倍的姿態成為新水墨最貴作品,也破了畫家個人紀錄。

近年新水墨借勢炒上,這位八十一歲的破格水墨之父,如何自秤身價?「我的畫一直沒被炒作啊,上世紀六十年代初我已獲美國洛克菲勒三世基金會贊助兩年環球旅程,七十年代在歐美被邀展與收藏我作品的世界級藝術館幾十家之多,如果我要配合炒作,作品早就炒起來,不會是現在這個價錢。我只感覺時代在發展,時候到了。」劉國松說「時候到了」四個字時語氣特重,像快要洩露甚麼天機似的。

「我第一個推廣中國畫現代化,到處傳道、演講、辦畫展,五十年了。因為中國當代水墨勢頭好,他們便特別注意我,我這個帶頭的價錢抬高,後來者自然也水漲船高。我花了五十年時間,今天有這個地位,作品價值還嫌太低嗎?」半生當藝壇革命烈士,革了紙、筆、中鋒的命,劉國松當下還要革誰的命?

「革命已經成功,同志毋須努力!」中國水墨五花八門,劉國松最感欣慰。「其實二零零七年我在北京故宮博物館開展覽時,已跟自己說這生沒白活了。」

記者:鄭天儀

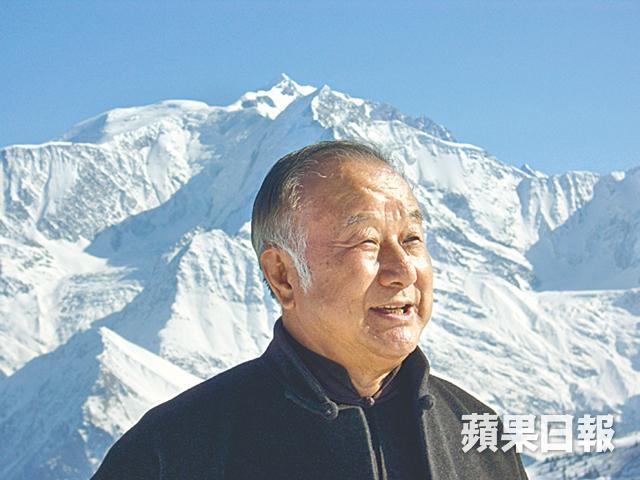

攝影:麥永健

(部份圖片由被訪者提供)

劉國松能成為二十世紀新水墨的重大貢獻者之一,在於其離經叛道。

水墨畫是畫壇代表東方媒材的主流,渡海三家(張大千、溥心畬、黃君璧)在台灣各領風騷,掀起一場「正統國畫之爭」。上世紀五十年代一群台師大欲突破中國水墨僵化的青年組成了「五月畫會」打着「革中鋒的命」力倡水墨現代化,發起人之一就是劉國松。「文人畫窮途末路,若我們的水墨概念能從故有文人畫觀念解放出來,海闊天空啊!」耄耋之年的他,說起當年的革命口號,依舊一臉無悔。

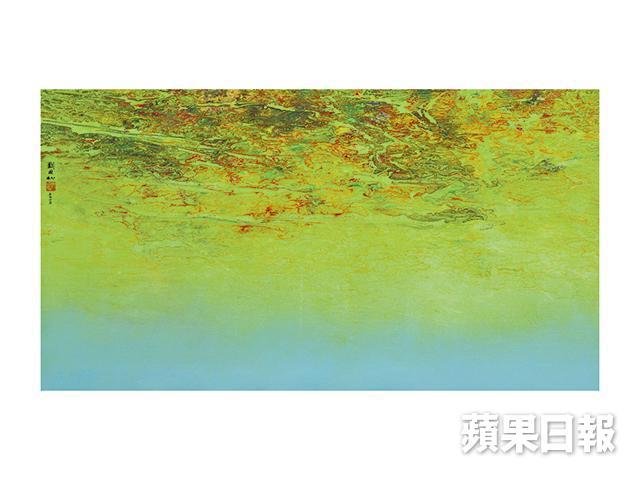

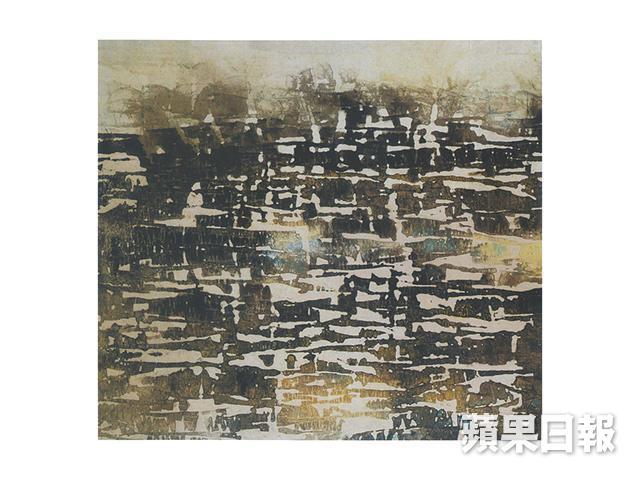

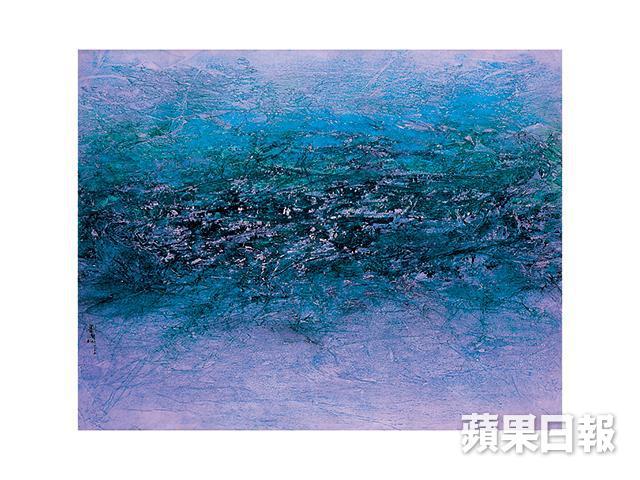

早陣子在漢雅軒看劉老的個展,看到他的月亮畫,月是同一個月,但筆觸延綿了三十多年,月光在他「筆下」多番蛻變:「紙不一樣,技法也不一樣,連筆也不用了。」半個世紀以來他以傳教式示範創新與顛覆,獨一無二的抽筋剝皮皴技法、劉國松紙,他的藝術思想與理論推動中國畫破舊立新,達到一個多元的新時代。

「畫人物有十八描,畫山水有三十六穿,最後只用中鋒,一代模仿一代,亦即一代不如一代了,你看中國畫最後不就往死胡同裏鑽?所以非要從老態中割掉才有廣大的空間去走。」劉國松自我盤點,指他的價值在於把中國傳統的水墨給予現代化的傳釋。「甚麼叫做筆?甚麼叫做紙?筆就是畫面上走動留下的痕迹,就是點和線,所以痕迹好就是用筆好。甚麼叫做墨?不就是色彩的代名詞。用現代的話來說,點線面、色彩,就是所有繪畫的基本元素,所以何必拘泥於筆和紙呢?」

全球典藏劉國松作品的美術館、博物館達五十餘家。美國舊金山亞洲藝術博物館(Asian Art Museum of San Francisco)館藏最多,達五十多件,香港藝術館到海港城亦有部份;私人收藏家方面,退一步齋主人廖敬威、《信報》創辦人林行止夫婦等,都一直有收藏他的作品。如果只從投資角度,藏家就不用跟隨他的腳蹤到新加坡、北京展覽,他的創作有劃時代意義。不過,他認為歷來市場跟畫作的價值並不相等,時間是最好的證人。「有些人是活着是靠關係來炒作,死後作品便毫無價值,像台灣畫家楊三郎,當年他開展覽李登輝跑去看兩次然後被炒作起來,現在一死怎麼樣?說得好聽點是有價無市,其實是沒有人要啊!」但Andy Warhol 死了,作品炒得更瘋。「就是因為他的確創造和帶領了一種畫風,所以更證明只有是創造潮流的藝術家,歷史才會留地位給他。」

畫家要有科學實驗精神

劉國松認為藝術家與科學家的本質相同,「創造精神」正是水墨核心元素。「人類文明史是由兩種人創造出來的,物質文明是科學家,精神文明是藝術家。兩者都必須先要有個想法,再以實驗驗證這想法是對的,有所發明才是科學家,大的發明是大科學家,小的發明小科學家,你沒有發明的最多只能在大學裏做個教授,藝術家亦然,所以畫家的工作室應該也是實驗室。」正因劉國松到處宣揚這觀念,故內地不時把新水墨和當代水墨說成「實驗水墨」。

他最擅長以畫紙紋理及鮮艷顏色作為實驗元素,在濕潤的畫紙運用水墨,或以噴槍塗上壓克力油彩進行創作,這種非以筆法來繪出的山水作品,融合了抽象及表現主義的藝術視野,以月球為創作靈感的《子夜太陽》就是箇中例子,作品在拍賣前估價一百二十萬至一百六十萬港元,最終以六百二十八萬港元成交,成為新水墨最高價。

對於近年水墨成為商業畫廊、藝術館和拍賣行追捧,世界重要的美術館如紐約大都會博物館、大英博物館也相繼辦過中國水墨展,他認為是中國當代畫的一場復興運動。「新水墨已變成中國繪畫界的主流,傳統的文人畫已經退下去了。」

中國水墨復興,又能否在西方系統裏建立穩固的地位?劉國松有自己的看法:「未來中國畫要建立地位,不是在西方範圍之內,我們是平起平坐跟西方對話。」他坦言,東方繪畫比西方領先最少七百年,只是現代人妄自菲薄的一味崇洋。「宋朝畫家梁楷畫了一張《潑墨仙人》,現在藏在台北故宮博物院,他的繪畫技法、思想、形式,西方在廿世紀德國表現派出現才能與梁楷相比,他作此畫時,文藝復興還未開始呢。」

要了解劉國松有多創新,先要認識他自創的抽筋剝皮皴。在《故鄉的月亮》前面,劉老侃侃而談:「我發明了一種紙,紙張上畫做了紙筋,在上面畫畫,畫完之後把紙筋撕掉,再塗顏色。下半部塗顏色之後撕掉(紙筋),就有這些線。」皴法是中國書畫獨有的技法,古人創出披麻皴、雨點皴、劈斧皴,都將墨塗紙上,劉老早就想到刪減掉紙張上的着色而造成「當代皴」。他的《雪山系列》又是另一個破格標誌。「我看歷代古人畫的雪山都不行,他們全是留白的,雪山它有很多:由石頭、雪造成的肌理變化,但沒有一個中國畫家畫出來,我做得很得意。」

人吃牛肉不會變成牛

一九三二年生於安徽,祖籍山東的劉國松。一九四九年隨國民黨遷台並正式習畫,師承朱德群。上世紀六十年代已受國際藝壇注意,七十年代來港教學,其間赴美交流,八十年代初,是改革開放後最早一批回國開展的華人畫家。他義憤填膺地喊口號,指創新才是中國畫的出路。「那怕是唐、宋的藝術,都有相當高的創造精神,只是到了元朝以後就給筆墨殺掉了。模仿新的不能代替模仿舊的,抄襲西洋的不能代替抄襲中國的。我們可以吸收,經過消化創作成自己的東西,美國牛肉很好吃,但吃了牛肉之後要變成我們的肉,不能變成牛啊,是不是?」

劉國松在一九六三年已經提出,中國水墨既不該抄襲中國古畫,也不該一味模仿西洋,兩者都是造假,結果一下子將台灣畫壇的保守派和西化派統統得罪。「我被罵得很厲害,台灣《中央日報》每天都有一小方塊,老是罵我棄典忘祖,我心裏想:我比你們任何人都愛中國文化,才不願意看見中國畫死在我們這一代手裏,因為畫西畫的人比學中國畫的人要多很多,中國畫再不復興最後只會被同化,沒有中國畫了。」

香港藝壇提出創新概念的,首推掀起「新水墨運動」的呂壽琨,再由嫡傳的王無邪把它發光發熱。劉國松始終是「外省插班」,故坦言當年來到香港也備受排斥。「香港藝術館館長譚志成根本無視於我,連帶呂壽琨等一派的學生都罵我。文人相輕,我來香港教了二十多年的書,把三十九歲到六十歲退休一生最精采的時間奉獻給香港,結果香港不承認我,他們覺得我是來搶他們地盤的。我後來看Discovery Channel和National Geographic發現動物都有地盤,原來人和動物沒有多大分別。」劉老把多年的鬱悶一下子迸發出來,果然承傳了山東人的豪邁。

劉老還透露,當年他任教於中文大學藝術系時,本來雄心壯志想聯合其他國畫行家一起搞水墨復興運動,打造東方水墨基地,最後在一片罵聲中放棄了。「要是當年他們不是這樣罵我,其實我會把他們都請到中大來,把中大變成香港現代繪畫發源地,這樣子香港地位便會高了。最後我當然不能把他們請到中大來,在外面都這樣罵我,聚在一起還得了?」劉國松聳聳肩說。

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange