4年前廣州亞運,當王史提芬(Steven)勇奪男子小輪車金牌,有誰想到這個強勢項目今日已由盛轉衰。自從Steven和另一主力韓理強(Alex)退役後,港隊出現斷層,亞錦賽和全運會竟沒有代表角逐。去年底,一位80後教練自費8萬港元,到瑞士考教練牌,與碩果僅存的一位90後全職車手並肩作戰,望助小輪車(BMX)運動重現曙光。 記者:林湛穎 攝影:黃賢創

踏入葵涌醉酒灣賽馬會國際小輪車場,感覺既熟悉又陌生。09年12月5日早上,當時開幕不足兩個月的車場,逼滿逾百記者和政府官員,見證Steven勇奪香港東亞運首金;今日,全長350米的賽道再沒有好手飛馳,看台顯得冷冷清清。香港曾擁有亞洲最出色的車手,Steven在05至10年間贏盡區內全部大賽,包括5屆亞錦賽和全運會;只是去年這兩項比賽均不見港隊蹤影,原因是他和Alex相繼退役後,沒有新血接棒,兩人的瑞士籍教練卡比斯更轉到泰國執教,亞洲區的龍頭地位拱手讓予日本和菲律賓。

麥浩倫 自費考牌培育新人

去年底,轉機乍現。31歲的前單車手麥浩倫去年10月自費8萬元,赴瑞士考獲小輪車教練牌照,回港後主力培育兒童和青少年,希望用4至5年修補斷層裂痕:「Steven兒時開始踩小輪車,累積10多年經驗,加入港隊時已打好基本功;Alex當年由爬山單車轉過來,亦有一定技術。當年單車聯會的策略是(將資源)集中在他們身上,家人亦支持他們全職受訓。的確,二人的成績吸引大量報道,卻忽略將項目推廣到下一代。」

寬敞的小輪車場卻沒有好手使用,傳媒也不再重視,麥sir自言這份工猶如「開荒牛」,重新開墾,讓場地熱鬧起來:「說到底,大家都想小輪車反彈,再受注視。自費考牌是值得的,測試一下個人執教功力,看看未來幾年能否培訓出新血。」

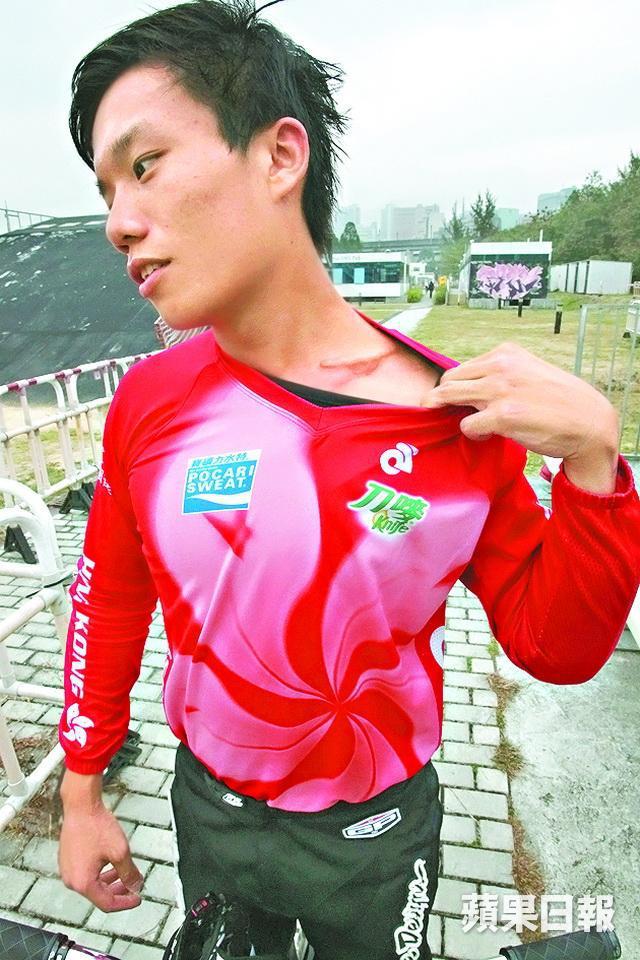

羅梓駿 全職踩車寧願慳家

麥sir的另一項任務,就是負責訓練香港唯一全職車手羅梓駿。19歲的梓駿去年讀完毅進後轉為全職,從未參加過大型比賽,由於小輪車並非體院精英項目,不符合資格申請成為獎學金運動員,僅得單車聯會不定期向他發放1,000至2,000元津貼,其餘只能靠個人積蓄和家人支援維持生計,「我都有擔心生活,目前慳得就慳,但我不想定下期限,踩到幾耐得幾耐。」

去年一次炒車意外後,他的左肩骨折須鑲入鐵片,然而熱誠未減。兩年前,他才由山地車轉投小輪車,起步點較一般職業車手遲,現時惟有每星期練足6日和勤做健身,將勤補拙,改善體能和爆發力,爭取亮相今年的亞錦賽和亞運;若目標實現,梓駿更有望獲體院精英運動員獎學金資助,告別慳家生活,「目前自己是孤軍作戰,但『山地興』(香港亞運山地車冠軍陳振興)同樣是一個人練,也練出成績。」

後記

小記曾採訪Steven勇奪香港東亞運首金,今次重遊舊地,腦海不禁泛起當日的熱鬧情景。體育界常批評香港缺乏場地,小輪車即使有場,卻落得如斯田地,只盲目追求硬件,忽視人才培訓,可笑也可悲。

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange