物換星移,人們以360多個格子來演繹宇宙運行,牆上那個壽命僅一年的掛曆,預告寒暑變換,是人類生活中不可或缺的用具。然而日月曆到底不是預言書,沒能預知未來,但褪色發𤏸的紙張卻可讓人回溯歷史:20年代的樸實,30年代的摩登,4、50年代的封閉……一一跟曆法同時被收錄。不論是單頁的年曆畫、12頁的明星月曆還是每天變臉的日曆,都細訴着一代又一代的舊足迹、老故事。

記者:陳芷慧、溫曉嵐

攝影:陳永威、陳國良、林栢鈞

陳年舊曆 看舊潮流

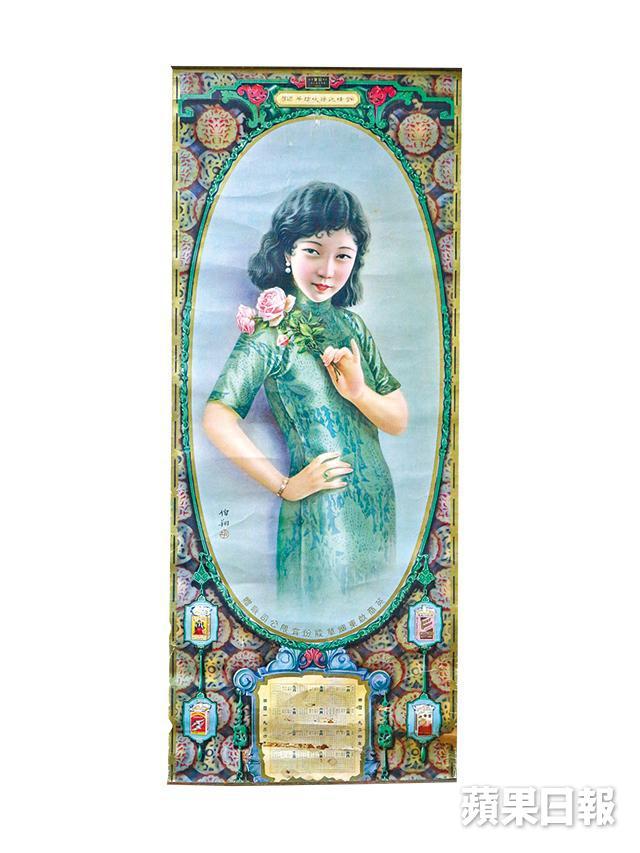

在好旺角商場開辦文化資料室、專售賣懷舊紙品的勞迪生,2、30年來閱「曆」無數,專業眼睛不但可以分辨舊物真偽,更可以目測貨品生產年代,道出當年的政治及人文背景!勞先生的私人月曆收藏橫跨20到80年代,他小心翼翼打開一張發黃掛畫,畫中少女短髮劉海,帶點林徽音的清秀脫俗。「這張是1928年的石印年曆,觀畫中人的衣着髮型就知道是20年代的出品。」他再拿出另一年曆作比較:「這張是30年代的,畫中女生的鬈曲髮型及收身旗袍,都是當時最摩登流行的。雖然它也是石印,但顏色更多更鮮明,還有一層金色作點綴。」

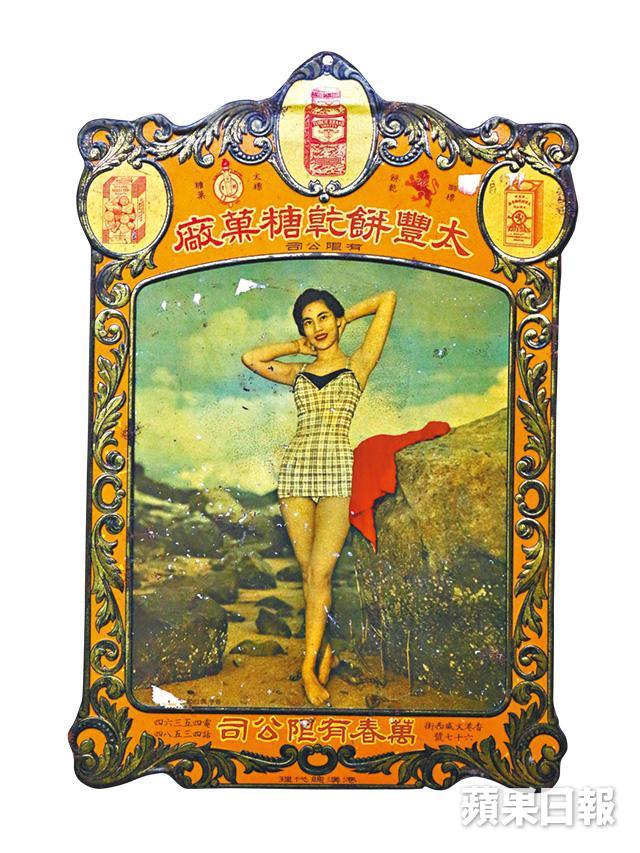

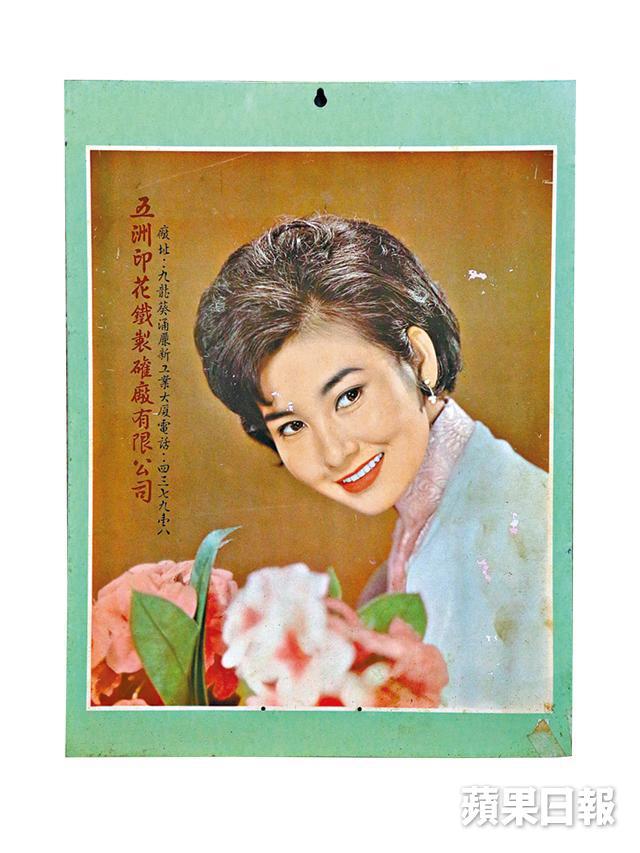

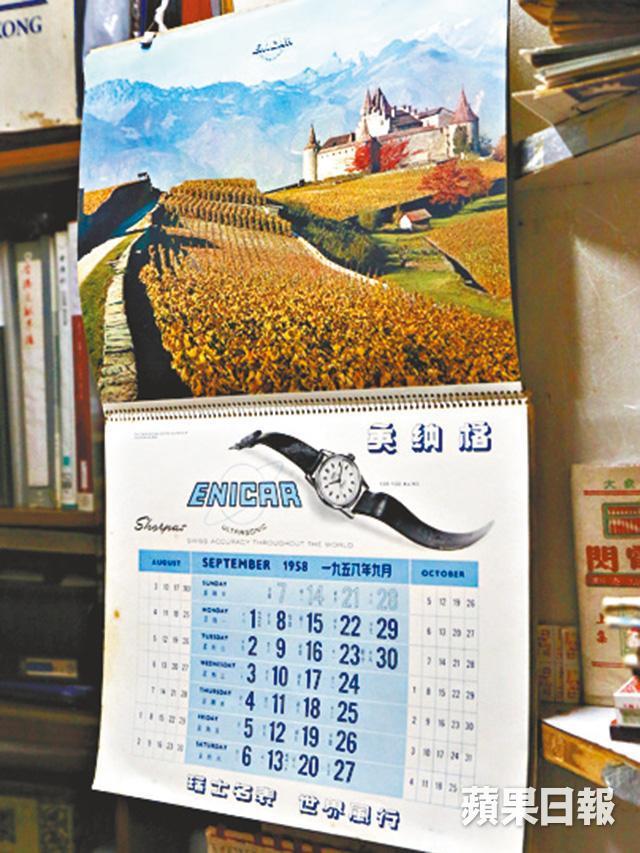

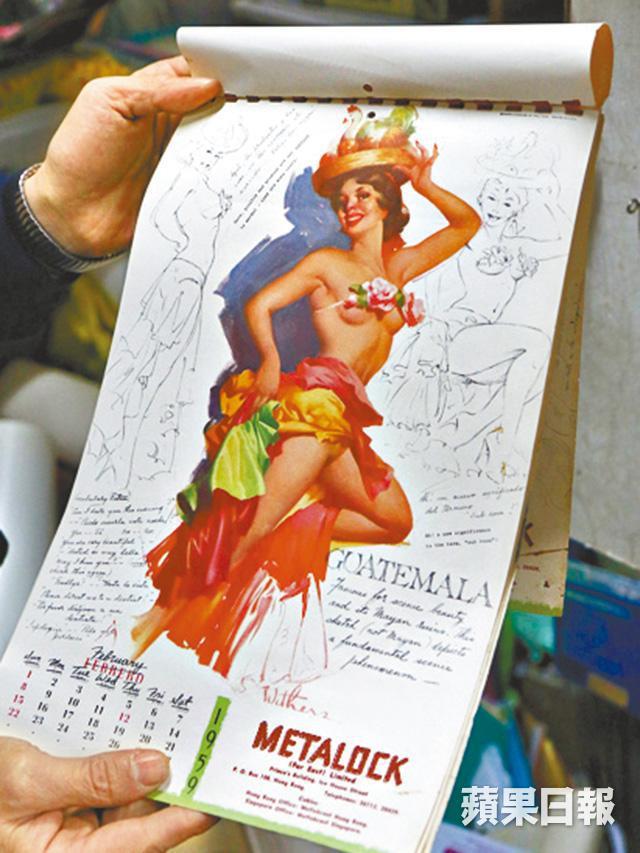

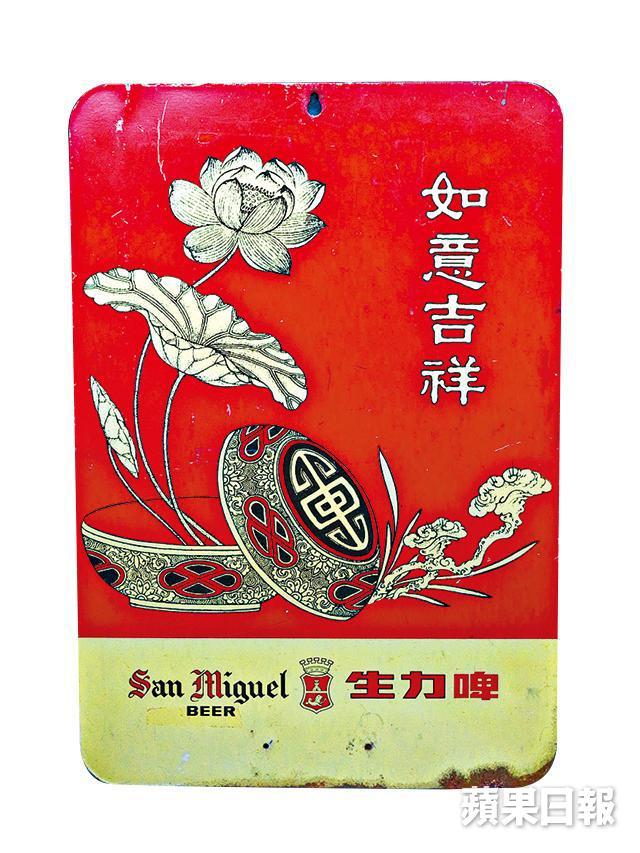

家珍數到40年代,卻出現缺口:「戰亂令日曆生產少之又少,戰後40年代末則興起印有年曆的記事簿,方便性大大提高。」5、60年代社會漸趨穩定,人口激增,日曆變得更多元化,坊間開始出現年曆卡及鐵皮日曆牌,「當時的主題亦較多樣,明星、美女及風景畫等都是慣常主題。70年代則較多掛曆,設計加入應節元素,例如啤酒及香煙等日曆牌會有『如意吉祥』等字眼。」

日曆宣傳愛國愛黨

中共專政後,日曆、月曆也無可避免成為宣傳黨思想的工具,打開一本手掌大的1969年日曆,竟發現每頁紙上都有一句毛澤東語錄!另一份1955年由中國基督教會推出的年曆上,編者花篇幅說明愛基督同時要愛國,「仔細看內容,會發現官方要把中國的教會跟歐洲的教會分割。不過其後一、兩年,政府已經開始打壓基督教會,我因此覺得這個年曆特別有意思!」中國自清朝起已出現月份牌廣告畫,但至2、30年代西方列強在上海傾銷商品,這股風潮才真正興起。當時最有名的廣告畫師是有「月份牌王」之稱的關蕙農,其作品向來是收藏家的競標珍品。關蕙農擅長描繪女性,其畫作集嶺南神韻、西洋畫的透視及水彩技法於一身,廣生行的「雙妹嚜」便是他最膾炙人口的代表作之一。

勞先生指90年代回收舊物較現在容易,他解釋:「當時特別多舊屋邨重建,拆樓時會找到老人家的物品,識貨之人會把東西留起,一批批的賣給行家。」然而要回收完整的掛曆亦有難度,「在物資匱乏的年代,人們會物盡其用,把過期的月曆及日曆紙撕下來寫字、包書、墊櫃桶。現在收回來的,通常都是較富有的人把多出的收藏,後人再把它們拿出來賣。」清末民初的數量少,因此最為珍貴,除此之外,畫師的名氣、畫的精緻度及寶號的名氣等都會影響懷舊曆的價錢。以兩張2、30年代的年曆畫為例,勞先生當年從朋友手上買回來,收購價約幾百元一張,現在每張價值已過千。不過礙於體積大,勞先生指懷舊曆的知音不算多,「偶爾有些客人前來找某年份的月曆或年曆卡,說是要送給該年出生的朋友。也有些客人來找月曆當道具,掛在佈景板上便回到過去。」

勞迪生收藏

足本收睇《亂噏24》x鄭秀文@杜琪峯; 再有卓韻芝!

周一至周五《亂噏24》約定你: http://bit.ly/appletalk24