踏入13與14的交叉點,新聞當然先熱烈追訪搶閘新生嬰兒。我們南方人,親朋戚友或會送上金手鐲、玉吊墜為「皇帝仔、皇帝女」慶生,希望孩子「一生一世」豐衣足食。但原來從前的北京帝皇兒女,出生三個月內,最緊要是剃掉一頭胎毛髮,製成胎毛筆,曾製作供皇帝使用的「大清一統」毛筆更是身份地位象徵。

皇室御用製筆師後人,香港唯一胎毛筆師傅張源涂,連梁錦松都找他為囡囡製作胎毛筆留念,張師傅:「現在中國大陸出生的嬰兒,沒支胎毛筆是抬不起頭的。沒為子女做胎毛筆的父母會被質問:你怎麼做人阿媽?」原來「咬住條金鎖匙出世」都只是空談,不如手執一支胎毛筆,望你自食其力考取功名最實際。

記者:陳慧敏

攝影:陳盛臣、蔡家輝

說到「一筆在手,快樂無憂」似的,然而胎毛筆這文化遺產,經歷過光輝年代,卻差點在文化大革命中絕迹。

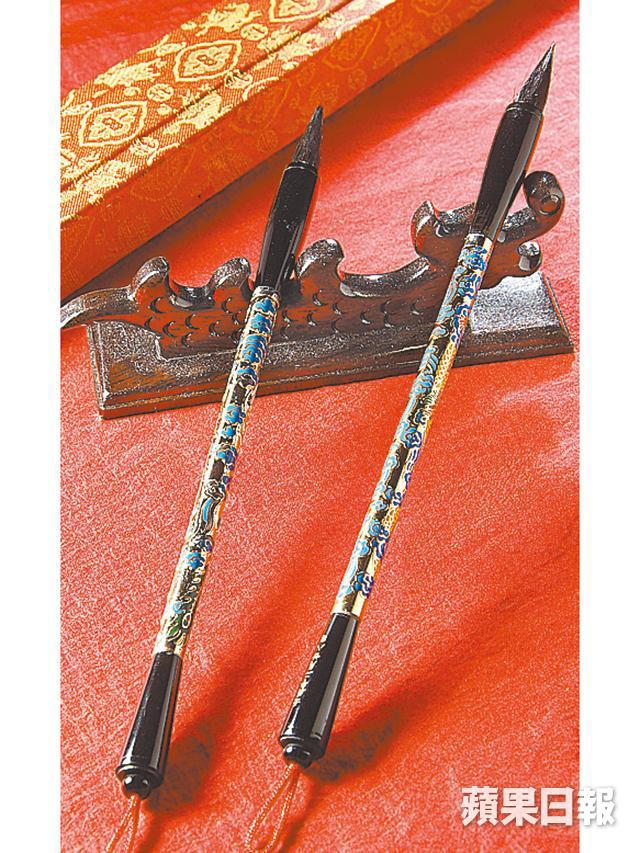

一九六九年張源涂來港,時年二十:「我的太曾太祖是滿洲正黃旗人。滿洲道光七年,她才七八歲,就給選入瀋陽故宮製筆。十三歲時出了名,道光二十八年,成為皇室御用製筆師,獲賜漢族姓氏楊氏,為皇室子弟製作胎毛筆,同時也製作了有名的『大清一統』筆作為貢品,就是當時一起製作的『備』筆(即備用筆),現成了張家傳家之寶。」他推開木盒子,拿出已經氧化成淡綠色的銅毛筆,毛筆頭以驢、馬、羊、兔毛混成,筆上的毛都打了叉,不是壞了,那叫做菊花頭,象徵遊牧民族的家畜財產。當時送到管理皇室事務的宗人府,供道光皇帝審批升遷甚至生殺大權之用。此乃武筆,而必然一同製作為之一對的文筆,現存放於北京故宮博物院。

做筆傳肺病

話說那是清朝以前,連痰罐都未有的年代,製筆師傅們流行用舌頭將筆頭捲起,一口筆一口痰的吐在地上,動作快,連黏筆頭的原料都省回,稱做口腔法。日積月累下,椅子旁積了黃黃的一灘怪漬,春天時又會發霉釋放霉菌,張源涂:「那年代的做筆人,壽命大抵只得四十五歲。中國人用毛筆又喜歡用舌頭點一點,所以肺病傳染得好快。環境好一點的家庭,都不願以做筆為生。」道光年代,滿洲媳婦們都在家幫忙捲鴉片煙,當年張源涂的太曾太祖母楊氏,就想到用捲煙的方法捲毛筆,乾淨衛生,遠離肺病。但因為需時較長,所以只有達官貴人才用得起,一般中產階級,只有在製作相伴一生的胎毛筆時,才會訂製。張源涂:「除了祝福外,還可以送到遠方祖父母身邊,見筆如見孫,更重要是身份象徵。平民百姓哪有閒錢搞這些?」

流落到港變鞋匠

身為御用製筆世家,張源涂的嫲嫲也為許多書法大家製作毛筆。今日國內許多名書法家及畫家,如李可染、黃冑、林悅恆等的毛筆都出於她手。張源涂隨手在畫卷堆中抽出幾捲大字畫,這幅是清朝武狀元宋占魁送他家的龍字「辮書」;那邊有李可染送的掛畫。一九六六年文化大革命破四舊,他的祖父母及爸媽都給抓入牛棚批鬥至死,張師傅流浪到香港,胎毛筆這富家玩意從此在京城消失。南方沒有製筆文化,張源涂拜師當了鞋匠,月薪三百二十元。做鞋師傅生孩子,徒弟給師傅送禮公價一百五十元,哪付得起!索性幫老闆的孩子做了雙文武胎毛筆,老闆非常高興。事情一傳十十傳百,國內名家知道張氏流落到港,還專程跑來香港找他製筆。

女兒棄夢承父業

傳統製筆這技藝本來傳女不傳男,但張源涂幸得嫲嫲真傳,就把工藝傳給太太徐雲芳,兩公婆拍住上。他們承諾,胎毛筆免費保養十八年,要看着各家各戶孩子長大成人。好些孩子長到六歲,還特意回來找老師傅給他們開筆、開竅,希望讀書聰明伶俐。可歲月不饒人,兩老年紀漸大,手都抖了,筆桿上的手刻字無奈變成電腦刻字。要是無人繼承,就要破壞承諾。早前徐師傅抱病,健康不如前,兩年前大女兒璦雲辭掉喜歡的補習社工作,正式繼承。

張師傅每次談起女兒,句首總是:「佢好乖呀。」身為長女,張璦雲從小就看爸爸製作胎毛筆,十三歲起已幫忙小孩子剃胎毛,雖然喜歡小孩,夢想做老師,但也知道終要負上繼承的責任。張師傅:「她最初都不喜歡的。哪有年輕人喜歡這些老東西,朋友都奇怪她『唔知做乜』,客人又總愛挑剔。她第一次去客人家幫嬰兒剃胎毛,客人說:『𡃁妹識得啲乜!』,氣得淚眼汪汪回來。」說起來還像昨日的事。誰知璦雲不服輸:「我也有想做的事,但不忍心看爸媽辛苦,百年手藝就這麼斷絕,就回來幫忙。但一開始接手就回不了頭!畢竟香港只得我們一家在做。」張源涂:「好感謝她,也感謝她媽媽教她。」沒料到老公突然感性,在旁女兒擰歪面,徐媽媽低頭,二人繼續細心清洗手中胎毛,嘴角微微在笑。

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange