午後。馬鞍山村老人會。好吵。眼前老人們腰板挺直,中氣十足。村裏礦工第二代,人人相識於微時,亦街坊亦同學,一碰面熱鬧如同學會,一切鹹苦事都變甜,從上一代礦工辛酸、來華傳教士到送石油氣上山……回首這條礦工村的微塵往事,窮亦風流且快活。

記者:邵超

攝影:陳盛臣、陳國良、許有達

部份圖片由受訪者及《鞍山歲月》提供

馬鞍山村,不是行山人士,很少人知道它的存在。村裏沒有士多,平日人迹罕至,每逢周末日,行山客卻又匆匆而過。老人會的會址是一間簡陋的白色鐵皮屋,毫不起眼,四野就只有一個村巴站牌,主席波叔每早八時多準時「上班」。每有村巴駛過,車上車下一陣短促打招呼的喧鬧,下午一點後班次減少,門外的鳥聲更響。午間朋友來聚,一頓飯風花雪月,最為熱鬧。

說香港故事,莫忘馬鞍山村。馬鞍山最初只是一個臨海的簡樸村落,早在明朝時已有人定居,務農為生,1906年採礦業開始發展。在50至70年代,馬鞍山上曾經有過香港最大的工業礦山,一個礦山,建立起一個社區,礦工的孩子,都在村中兩間教會附設的小學念書,波叔和老人會會計廣叔六十有幾,兩個老同學在老師張渤過身後,和幾位老村民一起,扛下了老人會的工作。

一世,不離母校

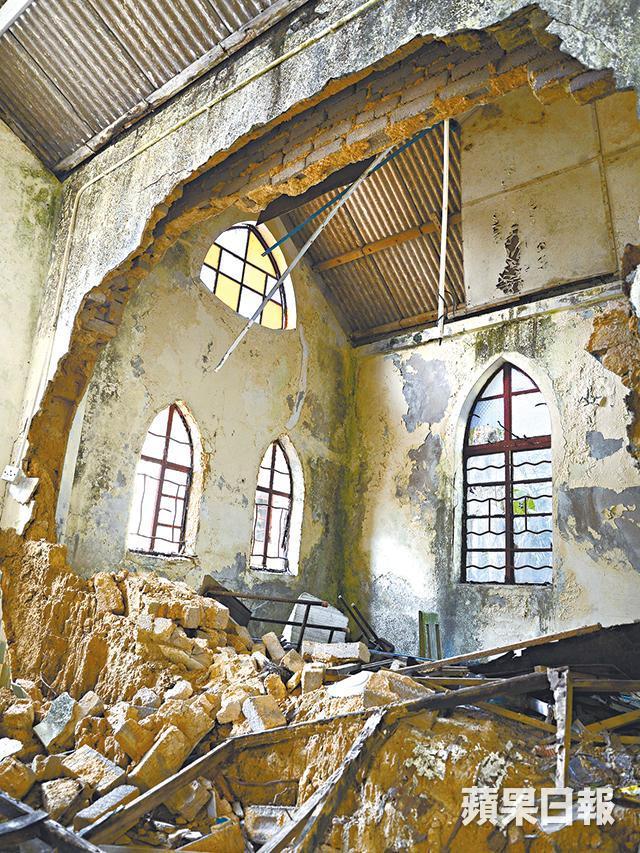

波叔本名林木波,揭陽人,50年代,六歲的他隨母親到馬鞍山村,跟父親團聚。父親的工作是在礦洞裏打風機的,即把爆破後的巨石打碎,那時礦工做廿日先出十日糧,公司賣出礦產便有糧出,「礦工都有本簿仔,每月到公司的合作社拿油、米、火水,出糧時再找數。」跟同時代的小孩一樣,年紀輕輕便要幫忙斬柴、洗豬欄餵豬。在聖約瑟小學上學的時光最為美好、溫暖,「神父和修女,就是我的偶像。」波叔很自然成為天主教徒。這座教堂小學跟天主堂均由胡文義神父一手於1951、52年興建。2009年一齣《PTU2:同袍》在此取景,遊人紛紛到馬鞍山天主堂朝聖。

那時代的礦工大多是奶粉信徒,因教會不時會派發奶粉麵包等物資救濟,小波叔每天吃着修女派發的麵包牛奶作早餐,衣服、鞋子破了,病了,都是修女幫忙,雙方情誼深厚。「神父一定記得我,因為我最頑皮,氣得他紮紮跳。長大了幫教堂維修,神父會請我們吃飯喝酒,大家又聚在一起。」零用錢欠奉,波叔的娛樂便是通山跑、玩豹虎(蜘蛛一種),一年中最熱切期待的便是聖誕節及天后誕,神父會辦起露天影院,「那時一到天后誕期,便跟幾個同學走堂,翻山到西貢看神功戲。」礦場高峯期有超過5,000名礦工及家屬,孩子眾多,波叔便在山下碼頭附近的新校舍完成小五及小六課程,「以前全是爛泥路,錯過了礦場車,便要走路1小時。」1976年礦場結業以前,波叔一家已搬至山下,經營糧油雜貨生意,經常幫忙送貨給山上的街坊。20歲出頭便出外謀生,其後將近20年,是波叔短暫缺席馬鞍山村的時間,但鄉情不斷,跟數個同村同學合租房屋,每天各自勞碌,回家後聚在一起喝酒,鹹苦都變甜。

出城當職業司機後,波叔回到母校,分別在聖約瑟小學和中學做起小食部,一做又18年。有多少人像他,大半生付於母校,小時候小手小腳幫修女派送食物及寒衣給街坊,現今退而不休,在聖約瑟老人會當主席,繼續為山上老人家訂石油氣。石油氣罐雖重,波叔與村民的羈絆,更深更沉。

生命,影響生命

老人會會計黃子廣(廣叔)生於1948年,一生未離開過馬鞍山村,跟波叔是老同學。老來於2004年在家旁的山邊開設有機農場,「常年勞動,你叫我坐在家中不動,我好辛苦!」跟村巴司機說馬鞍橋有落,或直說找廣叔,都能準確無誤送抵他家門。他不但是礦工第二代,而且是第一個在村裏出生的小孩,他的哥哥、姐姐留在大陸,只有他跟父母同住,父親黃承歡是陸豐人,1946年逃難到香港,在沙田賣豆腐為生,後來經同鄉舊老闆介紹到礦場謀生,但不是礦場正式員工,只是帶工一名,每天安排一班鄉里到礦場工作,抽佣一成,仍賣豆腐幫補生計。可惜好景不常,10年後父親因病待在家,「那時只有一個鄉里留下,種種田賣豆腐,勉強餬口。」窮人的孩子早當家,廣叔自幼勞動鍛煉體能,如今老了,一包45公斤英泥仍能一扛即起。小時候日子再苦,山村野孩子不寂寞,「經常被神父懲罰,若不專心聽書,便罰到聖堂。」神父、修女亦師亦父母,跟波叔一樣,童年回憶裏,修女經常拖着小廣叔的手做探訪,熱心助人,對這位天主教徒來說,是習慣。也因着這種背景,張渤老師很放心由二人繼承老人會。

昔日聖約瑟小學主要由神父、修女教英數,胡神父找來村中有學識的人教授中文(上課說普通話),當中便有張渤老師,「老師60多年來為村民奔波,終生未娶,到死前,廣東話仍然帶有濃重的山東口音。」老礦工都是國共內戰時逃到香港的國民黨軍人或平民,來自五湖四海,一說家鄉話猶如聯合國,他們在礦場掙扎求存,「一到雙十節,這裏跟調景嶺同樣掛滿青天白日旗,又有粵劇演出。」礦場結束後,數百名老礦工頓失所依,張渤於是成立了聖約瑟老人會,協助他們申請福利,廣叔自幼隨老師奔走,充當繙譯,老師最怕口音不純,而未能傳達他的訴求。「我記得一次老師很開心告訴我,為老人家向政府爭取到每月240元的生活費,他叫我有空上山以茶代酒一齊慶祝。」240元本來不值一哂,廣叔替老師及村民心痛。

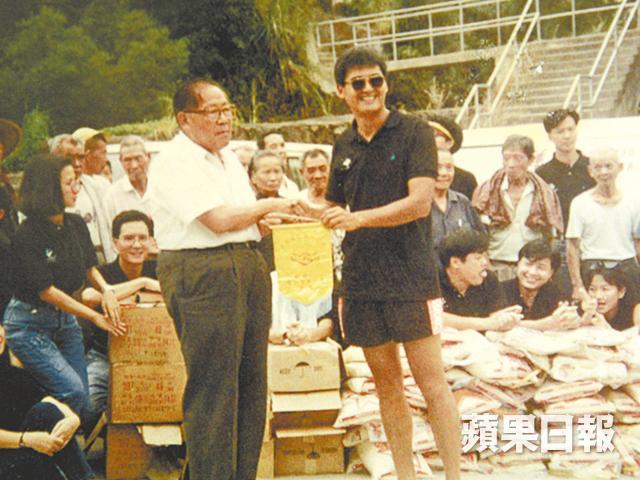

舊照片裏的張渤,常掛着笑臉,一派儒者風範。看過偉人的身影,廣叔年輕時回饋老師的方式,是送贈水果蔬菜,然後是繼承老人會。馬鞍山村的老人一個個離開,由數百人到30多人,能幫則幫,「10年後,我和波叔都走不動了,且看有沒有繼承者。」張渤老師身後留下數十萬老人會經費,真正的遺產,是胡文義神父、修女和張渤老師。

足本收睇《亂噏24》x劉嘉玲;鄭秀文@杜琪峯再度登場!

周一至周五《亂噏24》約定你: http://bit.ly/appletalk24