王彧有着大管家的面相,早年雖然是搖滾青年長髮披肩,一過中年即是對襟老棉襖,黑面千層底老布鞋,老家在呼倫貝爾草原,他有着一半的蒙古族血統,辦公桌上掛着成吉思汗像,一樽香爐一支香,香霧繚繞,供奉着他的祖先。

22歲混迹地下電影圈,和當時所有的獨立電影人一樣,要在體制主旋律中跳脫出來,在沒人走過的沙漠荊棘裏生生趟出一條路。這事也僅憑年輕人做,那時有熱血,有旺盛精力,有時間,要緊的是有夢,哪怕夢不切實際。對錢權的欲望更是低,說到他們當年的初衷,只是想和同自己一樣的人在一起。

撰文:鞠白玉

王彧從賈樟柯的《站台》做副導演開始,為《任逍遙》、《世界》、《東》做製片人,直到《三峽好人》,賈樟柯躍為國際級導演,徹底浮上水面,此時王彧亦做了離開的決定,自己去成立了一個電影製作公司。在十五年期間,他還製作了王超的《安陽嬰兒》,李楊的《盲井》等一系列精品獨立片。

獨立電影在過去被稱為地下電影,名稱足以反映當時的這類電影人狀態。電影製片廠皆為體制擁有,當時尚未批准民營電影公司成立,一個導演想做個體表達,需自籌資金拍攝,且拿不到批文無法公映,冒着風險輾轉於國際電影節,拿獎也好,賣版權也好,他們的同胞能知曉他們的名字,卻看不到他們的電影。更重要的是他們隨時要面臨處罰,如婁燁曾受五年的封殺令,不得執導筒,賈樟柯受前輩告密,被電影局約談。跟主流過招,看似步步驚心,但私底下從未放棄,不食官家的飯,個個都是野生人。選擇地下電影之路,即是一條自我放逐之路,他們所想表達的中國現實,與中國允許之下的表達,一直在兩條永遠無法相交的路上。

而在他們這一邊的路上,從沒有一個人是孤獨的,這其中就有王彧。地下電影裏有教父亦有教母,王彧便乾脆被稱之為「二舅」。

電影學院的鋪位

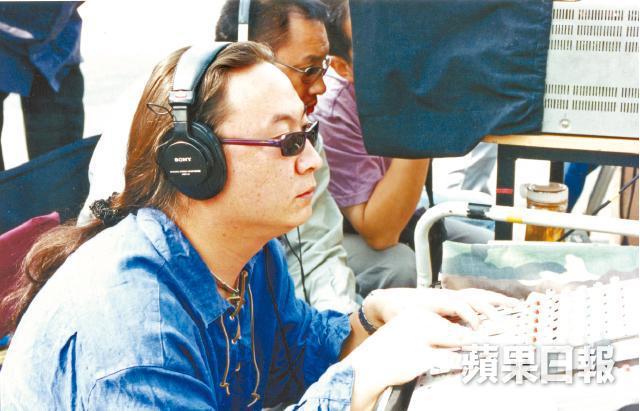

王彧在草原城市海拉爾長大,本在呼和浩特大學讀了金融專業,他自幼擅吹色士風,跑到北京來和人做樂隊,九十年代初的北京自有一幫北漂浪人的群體,住簡陋的筒子樓,微薄收入卻也夜夜笙歌。他本在海拉爾還有一家生意不錯的唱片店,後來考上了電影學院就轉給了表妹。電影學院裏他讀的是錄音系,當時覺得這是一門技術,天塌下來,只要有技術就餓不死人。

北京電影學院在二千年以前尚是學院氣氛濃厚,聊的皆是電影夢。學院體系受的是歐洲電影教育,個個出來卻是去拍社會主義特色的主旋律電影,只有極個別的人,選擇了另一條路,當時看上去是要餓死的路。

在學院的生活好混,有錢大家就共享,沒錢一同餓着,畢業一年後他仍然沒搬離宿舍,晚間偷溜進宿舍樓找一個鋪位打發一夜,第二天回來,鋪位又被另一個同學佔了。能分進電影製片廠的多是世襲的電影子弟,若不然就是找電影廠的劇組去打零工掙錢。王彧這樣的學生,不知道出處在哪兒。

大學時他已製作獨立影片《陳默與美婷》,那是同學劉浩用極少的個人積蓄完成的,它所展示的現實中國下的青年,是在影院裏大屏幕看不到的另一種聲色。也許是這部電影將他帶向「歧路」,隨後他進入了賈樟柯的《站台》劇組。

睡在城牆根下

賈樟柯當時因為《小武》已經受到國外片方的矚目,但拍《站台》時他仍需要私人舉債,這筆債務伴隨他長達十年。膠片化的拍攝十分昂貴,《站台》需要四百萬的預算。全組四十個工作人員,拿報酬的僅有幾個,其餘皆是因為「想拍電影」才進組。

1999年他們輾轉於山西陝西各地,大卡車、軍大衣、凍硬了的包子和帶着冰碴的粥。現在不會有年輕人情願吃這樣的苦頭,何況毫無回報可言。明知電影無法公映,拍攝手法是實驗先鋒,它會沉悶會冗長,會挑戰當下的中國電影規則,但是他們仍然堅信,他們不計辛苦做的事情是有意義的。全組平均年紀不超過三十歲,在組裏有兄弟,收工後有酒,回駐地的路上在小巴裏唱歌唱到嗓子啞掉,這一切足矣。王彧現在回想起來,他圖的是「建立一個原始的朋友圈」。

他曾累得倒在平遙古城的城牆根下睡着了,睡了很久後別人叫醒他,他頭上有屎。黑漆漆的夜裏他一頭睡下根本不知道那是一個便溺地。

沒穿袍子的中國人

沒有報酬或是極少報酬,王彧仍然對獨立電影樂此不疲。「做別的電影很丟人。對我們那一代人來說, 我指的是早期就參與獨立電影的人,去做主旋律電影意味着你失敗了,不管你掙了多少錢,你都不會再在這個圈子裏抬起頭。」

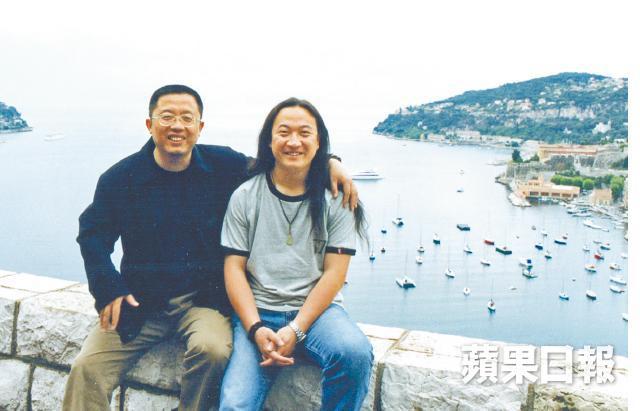

1999年他帶着實驗電影《北京風很大》的拷貝初次赴歐洲,外國影人對中國的獵奇心態讓他們受到不少注目,但問題也令人啞然失笑:你是長頭髮,為甚麼不梳滿人的辮子?你有袍子嗎?

他幾乎感到驚恐。

電影是世界上的人了解其他國家和種族文化的最直接的窗口,然而那時第五代導演多拍歷史題材,中國現實是影壇上最為缺少的部份。第六代開始有覺醒,而通道卻是從東到西的直徑,他們僅能憑在電影節的參展亮相才能讓中國現實為人所知。

而王彧他們這樣的製作人除了主動覺知,他們也承認是電影的魅力在誘惑,電影人所能得到的尊嚴無法用權貴來衡量。

賈樟柯電影的女主角趙濤曾回憶過初次去國外影展,想到要穿禮服,而甚麼是禮服呢?她猜測良久,用做舞蹈教師的工資去國貿買了一件連衣裙。到電影節才知,這件連衣裙連日常裝都算不上,更何況走紅毯。而王小帥在十幾年前於京城的電影私享會上放片,是自己騎着單車帶着拷貝趕到現場。

但是盡管當時的中國獨立電影人荷包羞澀,但是因為電影,他們仍會受到優待,那是在國內無法享受到的體面,因為你的表達,你的堅持,你身後的文化和你自身詮釋的文化。盡管回到國內他們仍要受債務困擾,騎着單車頂着大風在北京的冬天裏孑孓前行。電影節是中國地下導演的嘉年華,哪怕空手而歸,得到的尊嚴便是犒賞。

但是所有王彧目睹的地下導演並非邊緣化狀態,他們只是比其他人前行一步。一個完美的地下導演身兼資金整合能力,要知道在民營電影公司建立以前,導演全憑個人魅力說服投資商,而投資的人並非業內人士,他們可能是做玉米加工或是隨便甚麼商戶,並不是聲名赫赫的有錢人,多是有理想主義的普通商人。這樣的電影無法掙錢,商人也並不做這樣的指望。也有部份影人可以拿到國外的基金,用劇本去參賽得獎,再獲得製作費用,這種模式成全了賈樟柯婁燁等導演,令他們漸漸躋身於國際行列。

二舅不會做別的

王彧不認同國外對中國電影的「誤解」說法,幾乎所有拿獎的導演,靠的仍然是電影本身,而非國家背景帶來的政治性。他們在無法想像的艱難裏以莫大勇氣講述的是中國人的真實生活,有扎實的電影語言可以和世界別國導演比肩。

他懷念從前但並不留戀,自《三峽好人》後他與賈樟柯分道揚鑣,在香港注冊公司,為年輕導演尋找影展機會。有些東西他放棄了,他稱之為「想明白了」,比如無人喝采的實驗電影或文藝片,在十年裏中國的民營電影公司興起,中國仍然沒有高水準的商業電影。而他們這一代重要是拿出過往的經驗,找出一條平衡之路來。

人稱「二舅」的王彧,不願多談十五年裏做地下電影個人所付出的艱難,電影是給他人生最好的禮物,他覺得簡直是救贖,「因為我壓根兒不會做別的事,沒有別的本事。」

王彧:

1976年出生,資深電影製作人,2000年畢業於北京電影學院,作為製片人,王彧參與製作了超過三十部影片,包括賈樟柯指導的《任逍遙》、《世界》、《三峽好人》、《東》;李楊《盲井》;王超《安陽嬰兒》;烏爾善《刀見笑》;韓杰《賴小子》等。

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange