在這個季節,終審法院的裁決來得很不合時。說的不是聖誕的季節,是交稅的季節。左手揭着新移民勝訴的新聞,右手揑着綠色的信封,官感心理衝擊都到了臨界點。我心想:「有無搞錯?」判決的「時效性」為群眾的情緒推波助瀾,令不少中產朋友立時「爆了」。

隱沒心底的猶豫

在一片罵戰中,我選擇冷眼旁觀。我不同意大幅降低新移民領綜援的門檻,但法官的判詞在法理上又無可挑剔;我擔心判決對香港未來社會福利開支的負擔,又不能忽視實際數據顯示群眾過慮。「大佬啊!咁即係點?」我只是不想因為要討好別人,而失去判斷的自主。在風高浪急的香港社會,中港矛盾、經濟暗湧、政府無能,人人惴惴不安,事無大小,我們越來越傾向站在一個極端,簡單用直覺選擇同意或不同意,然後站在人群之中,隱沒自己心底的猶豫……

針對判決的倒采是來得多麼及時,面書又充斥一條「相關新聞」的轉載,題為《半數綜援戶,子女三年無外遊》。題目看來很眼熟,照片中發言人穿着短袖阿仙奴上季的球衣,再細心一看,原來是舊聞一條,日期是2013年8月6日。想到稅金血本無歸,網民要拿半年前的舊聞來鞭屍發洩,我理解的。可是似乎更多人是舊聞當新聞辦,用以佐證綜援戶如何貪婪,社福機構如何離地,實在太過。比較意外是,我看見了一些新聞界的前輩,以及平日甚為冷靜的旁觀者,都忽略了這一個重要關節,群起轉發。這裏體現了群體心理學的一個講法:作為群體中的個體,意志不受自己支配;在群體之中,人們的智力不及他們作為獨立的個體。

簡單而形象地說群體:走在彌敦道,有人抬頭張望,我們也會跟着抬頭,到抬頭的人數夠多時,即使明明是漫無目的,駐足觀看的人只會越來越多。原始社會,人類要逃避猛獸追捕,當看見有人拔足狂奔,同伴立即跟着逃走,而不是先看看是不是真的有猛獸。「跟大隊」的基因已經深深植根在我們腦袋裏,資訊科技越進步,我們赫然發現這種原始特質越突出。

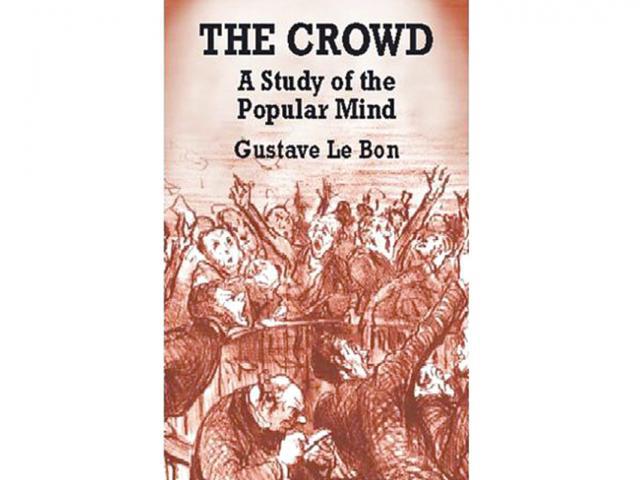

「群體心理學」先驅勒龐是這樣寫的:「群體情感不論好壞都會呈現出雙重性——極端簡單與誇張……群體成員作為個體出現時,與原始人類是相似的。他們無法對事物做出細緻的區分……」對新移民及綜緩戶反感的群體,反感到一個極端狀態,漫天是不堪入目的咒罵;反觀認為判決體現公義的群體,也走到另一個極端,立即申請法援挑戰公屋居住權(終審庭判詞已經否定公屋等同一般社會福利)。「群體對各種意見、思想和信念,要不是全盤接受,就是一概否決;要不是視其為絕對真理,就是絕對謬誤。」我們在討論中各執一詞,其實誰也沒有想過去聆聽對方的意見。在爭論範疇以外,很少人討論更重要的單程證審批權、檢討綜援審批制度避免濫用等等解決方法。

所謂群體,善於想像,不善推理。分析判詞和數據的文章,多數被人一句「和理非非」(和平、理性、非暴力、非粗口)打入冷宮,其實文章艱澀難明,又欠娛樂趣味性,自然門可羅雀。怒火中燒的人懶得閱讀,不如轉發醜化新移民的改圖來得容易又過癮。實際上,數據和納稅人的錢包最有關聯,但表面上,大陸新移民的貪心形象才最威脅香港未來庫房。群眾心態傾向取易不取難,最表面的邏輯最易達成共識,所以寫出千字長文的作者們(包括筆者),對不起,你們枉花心機了。

人類比百年前更原始

網上空前聲討中,出現了一個小奇景:站在光譜兩極的愛字派和本土派,都在網上製作大量帖子。一派攻訐終審法官、社福政客;一派主打新移民、綜緩戶。兩極合流,好一道和諧風景。此刻他們是一樣的,都極力建構一些易於想像的畫面:判決會令大批新移民壓境,香港快要陸沉;政客圖謀利用司法,維護自己的選票和既得利益。這些文字和圖畫其實未必真實存在,對回到原始狀態的群體來說卻十分生動鮮明。獨立思考的人可能覺得內容不實又反智,其實針對控制群體意志,不講理才是聰明的做法。

勒龐在一百多年前寫下了經典的《烏合之眾》(The Crowd),現在讀來,人類比百多年前,可能更加瘋狂反智。社交網絡帶來知識,同時鼓動直覺式的集體意志。我們是更先進了?還是更原始了?

Profile:

前新聞記者、主播,動物NGO工作者。現為自由傳媒人兼「另類生態學家」,透視傳媒生態、動物生態、社會生態。《反智動物》討論最高智商靈長類動物之種種反智行為。

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange