十年前國內藝術家在香港拍賣行拍出八百萬元港幣的單幅價格已令人稱奇,而十年來幾經經濟危機和藝術市場泡沫,當代藝術熱度仍未減半分。有人講這只是資本的勝利,與藝術無關,但與藝術家有關。中國的當代藝術家是時代的過山車裏最為刺激驚險的乘客,從一窮二白到如今與世界大師比肩,短短二十年,是弄潮兒或是被浪潮席捲,裹攜其中的人已說不清楚。

撰文:鞠白玉

回頭看像儍瓜

1.8億港幣,締造了一個亞洲當代藝術作品拍賣紀錄,香港蘇富比拍場上曾梵志作品《最後的晚餐》立即彙集全球目光。幾近兇狠的手筆據傳言出自卡塔爾公主,而出讓這幅作品的是比利時藏家尤倫斯夫婦。

七天後曾梵志出現在巴黎市立現代美術館的晚宴上,由法國富豪藏家皮諾作東,宴請法國外交部長法比尤斯、高古軒畫廊老闆Larry Gagosian、法國Total石油公司、歐萊雅集團、達梭集團、羅浮宮新任館長,法國《今日藝術》雙月刊九/十月號則以曾梵志一幅作品為封面,稱之為「全球頭號藝術家」,巴黎街頭是展覽的巨幅海報,市立美術館的館長稱其在位七年首次目睹藝術家開幕晚宴如此盛況。

一個月後的11月23日,曾梵志的三聯作《協和醫院系列之三》出現在香港佳士得,以1億港幣落槌。這幅作品於92年創作,距他從美術學院畢業僅一年。

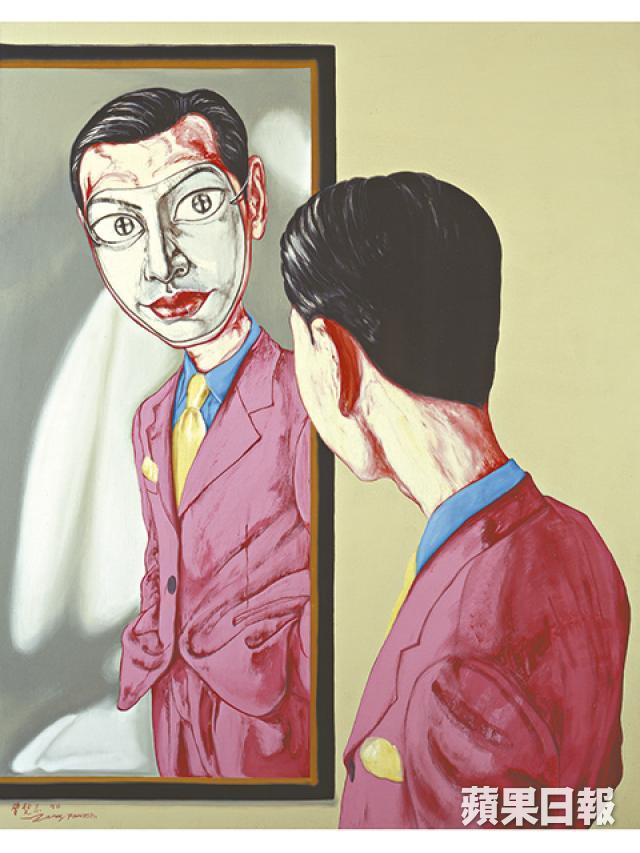

為甚麼偏是曾梵志?在五年前他即以7,536萬的天價成為中國藝壇的拍賣奇蹟,那幅《面具1996 No.6》在十年前需畫廊老闆極力推介其藝術價值又加以打折,才有藏家肯出1,5000美元買下。

曾梵志這十年來過得波瀾不驚又似天生富貴,越是高價時他越低調,但在五年前面對高額拍價他這樣說:內心起伏很大,三天裏一會兒高興一會兒不高興,鬱悶,想的都是悲觀的事。「高調又怎樣,以後回過頭來看自己說的話,會覺得自己像大儍瓜。」

無產階級也有流氓

他的畫室雖隱蔽卻以奢華聞名,一切都是限量的。限量的沙發,座椅,椅背上搭着的毛毯,甚至紅酒,咖啡,綠茶,都是限量。「在外面你找不到。」他漫不經心卻又強調。

他是時尚雜誌的心頭好,中年、富有、藝術家,樣子標緻又精通衣着。曾梵志出現在任何場合衣飾都無懈可擊,不是因為財富,他講自己少時在武漢,只有的確良襯衣和普通質地長褲,沒有熨斗也要用鐵杯子盛上熱水把衣物熨平整,「褲子總要有個褲線」,他說是受母親影響,她是普通工人,但吃穿用度總是儘量精緻,「母親說最貧困時也要有起碼的尊嚴。」

他從父輩那裏並沒繼承甚麼,和許多從工人或農民出身考取大學的人無異,所有一切都是自身努力。但中國人「仇富」,他笑言:「無產階級不一定全是好人,也有流氓。有資本的人也做過許多貢獻。」

人們稱他的生活方式為典型的低調式奢迷,他享受着金錢能帶來的好質地。

藝術界猶太人

畫室出奇整潔,地上半滴油彩也沒有。工作室一眾助手皆為男性,悉心照顧着他。他懷念小時吃的武漢早點,乾脆將廚師請來北京,只為他做早餐。

他在藝術界有「猶太人」的稱號,他還特意去關注猶太人有甚麼特質,「投機與鑽營」,他很不認可這種說法,「如果真的要經營也沒法經營的這麼好,如果真是這樣我可以寫本書,讓別人照着學。」他承認自己有決斷果敢的一面,比如勇於放棄和轉型。

常人多以為他精明,懂經營自己,他說早年許多畫都是輕易賣掉了,「我自己也一直在找從前的畫,那些在我生命裏重要時刻的作品,關於我自己的記憶和軌迹,我太想再看看,再讓它們屬於我。」他在大學三年級時有一幅《憂鬱的人》,畢業後以五百元賣給某基金會,19年後他又以千萬元重金購回。

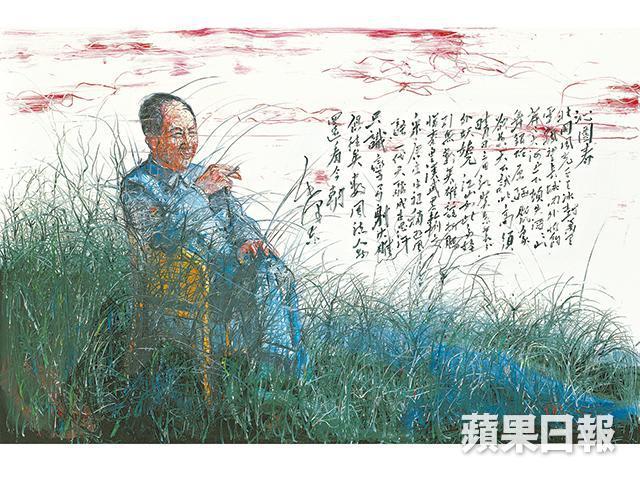

在學院時他是另類,年輕人給他的習作打高分,老派人則不以為意。在蘇派教學的氛圍中他的作品更傾向於德國表現主義,他在這條西行路上越走越明晰,而後的《面具》系列和近年來的「亂筆」皆脫離了中國當代藝術的影子桎梏。

二十年前從湖北來北京,他去藝術家聚集的圓明園看了一眼就打定主意不在此停留,「人太雜了,我要安靜」,靠着母親給的100斤糧票,他在三里屯租了個房子,和妻子去應聘一個美術宣傳的職位,雙雙落選了,又回到小居室裏安心畫畫。當然困窘過,但他不愛講那段時期。「可我太太很懷念從前,說那時最簡單,沒有壓力,偶爾發愁一下房租而已。」

來京前他想過要留在大學裏教書是最好,但大三時給自己辦過的一個個展決定他無法有體制內的前程,「被人舉報了,只是因為有很多紅顏色,讓人以為我在紀念六四,當時是八九的第二年。」1990年有大批藝術家想辦法出國,美國、澳洲、法國,對於學習西方藝術的中國藝術家來說那些全是聖地,但曾梵志不敢想,「我沒有錢做經濟擔保,也不通語言,出國是做夢。但現在看起來每個人都有自己的命運,我這樣的人可能出去了會很糟糕。」

膽小的人

他拘謹,直到今天他接受採訪還是沉默打發,有人說他驕傲,他說在不熟的人面前他還是有害羞。大學時他給自己的展覽拍下一些照片,今天看來是珍貴的,但當時因為害怕,把底片全部扔掉了。

他的膽小從童年伊始,他非常怕黑,如果突然停電,他會嚇得在樓道裏放聲大哭,可又為了克服膽怯,專跑到醫院裏看傷者縫針。

初三時他曾放棄學業,因為成績糟糕到令母親沒有臉去開家長會,他在一個印刷廠裏做工人,自豪的是他有一個業餘愛好:畫畫。無他,老師是他的鄰居,一個考美院碩士未考中的青年。

曾梵志八十年代到北京看蒙克看趙無極,覺得震驚,心生一念:不管以後做甚麼,都要跟畫畫有關。而後又復學,連考四年,終於考取湖北美術學院油畫系,畢業那年得到了《江蘇畫刊》寄來的300元稿費,這是生命裏第一個「天價」,他看完畫刊再看看錢,夜不能寐。

而後香港漢雅軒畫廊買下他的《協和三聯畫》,2千美元。他立刻買一個電風扇,告別一邊搖扇一邊畫畫的時光。餘下的錢買一套西裝,在武漢炎熱的街頭,西裝筆挺騎着單車過市。

曾梵志自己不記得有狂妄的生涯,只是九十年代初與一些比他資歷名聲都老的人聯展,最後他不服:我應該得一等獎。而這十餘年他似次次在得頭獎,人卻越發往內斂。

億元作品被評論家解讀出的政治符號,也將是一種過往,停留在畫布上。那時他年輕。現在他認為「政治凶險」,但一心熱衷於慈善。他對自己的小女兒疼愛有加,家中佈滿她的畫,他愛她的童言無忌,但說:如果你談論政治,爸爸會打你。

曾梵志

1964年出生於湖北武漢,1991年畢業於湖北美術學院油畫系。07年5月,其96年作品《面具系列:1996第8號》以1,264萬港元於香港佳士得拍賣成交;08年6月《面具系列1996 No.6》以7,536萬港元成交,刷新了最貴中國當代藝術品紀錄,今年10月《最後的晚餐》於香港蘇富比拍出1.8億港元,成亞洲最貴當代藝術品。

足本收睇《亂噏24》x 謝安琪;肥螳螂王晶接力上場!

周一至周五約定你《亂噏24》: http://bit.ly/appletalk24