香港最古老的清真寺就在半山自動扶手電梯旁,卻在塵世外,留住老香港。清真寺與細葉榕皆綠,深淺共融,互看了一世紀,寺外的人文風景卻幾多重轉,五光十色,看久了,都成慘綠一片。

記者:邵超

攝影:潘志恆、林栢鈞

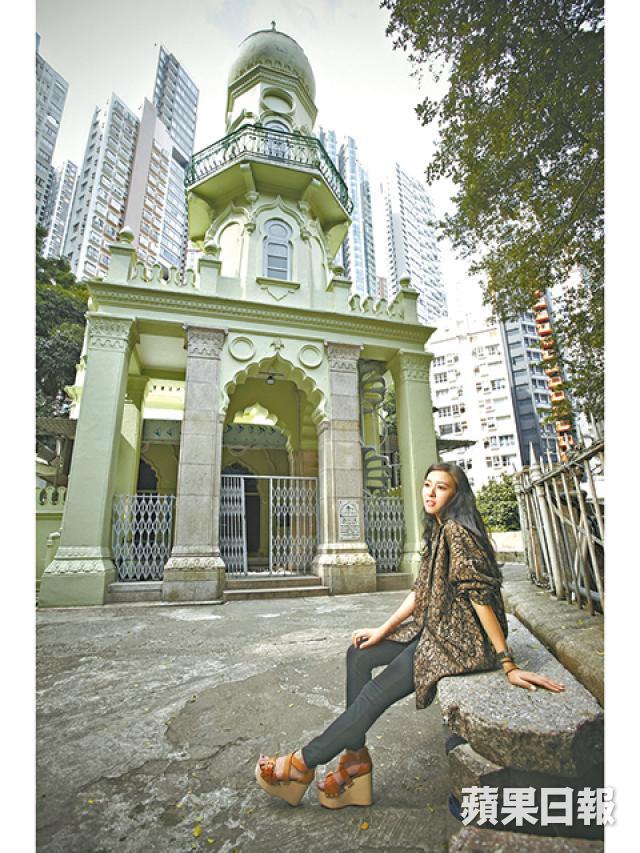

模特兒:Fiona Lee @ Jam Cast

塵世外.綠古蹟

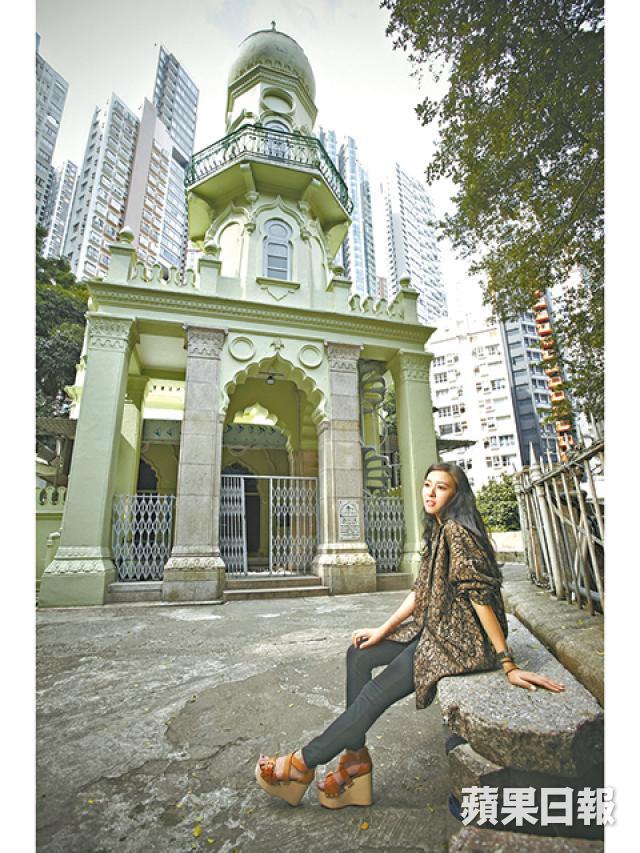

些利街清真寺(俗稱摩羅廟)原色灰白,近年換上淡綠。它在1849年只是一間小石屋,直至1870年港英政府撥地擴建為清真寺,歷20年竣工,佔地4,000平方呎,它於1915年重建,只保留原有的尖塔。清真寺大多有個漂亮庭院,古樹下是古老的石牆,歲月靜好。很少人知道這座一級歷史建築向公眾開放(周五聚拜除外),每逢周日下午,更有數個熱心的穆斯林(即伊斯蘭教徒)充當義務導賞員,為遊客講解伊斯蘭文化。伊斯蘭教信仰入世,對自然宇宙崇敬的思想頗近中國,信仰與生活互相交融的特色,都呈現在建築藝術上,像呼拜塔,塔頂上的星月圖案含有宗教意思,在伊斯蘭國家,禮拜前15分鐘,有人會站在突出的陽台上呼喚教徒進行禮拜,秋天時分寺內靜謐,細葉榕的落葉打在矮石牆上、地上,禮拜堂傳來了吟唱,不知年。

早在十九世紀四十年代便有穆斯林來港,大部份是英國駐港印度軍隊,後來越來越多印度籍穆斯林來港;其實建寺以來,這裏收容不少貧苦穆斯林於其鄰近地方聚居,寺附近兩條街道摩羅廟街及摩羅廟交加街便是由此而來,以摩羅為街名的還有摩羅上街及摩羅下街(即嚤囉街)。還記得摩羅差引起的歧視風波,原意是印度籍警察,後來卻變成貶意,舉凡印巴籍的人都叫阿差。長久以來總覺伊斯蘭教透着神秘,義工Hanes口中的穆斯林的生活健康,皆因一天拜神五次,拜神只需五分鐘,但卻需花十分鐘,依次清潔臉、口、手、頭、耳朵和腳:「念五次經是約束人做好人及時刻清潔自己。」齋戒月裏每天在日落以前齋戒禁食和禁慾,有身體排毒之效:「穆斯林要捐獻給有需要的窮人,未嘗過飢餓,何以明白他們之苦!」寺內靠大量的拱窗和高聳的樓頂帶來清爽的空氣。任窗外的風景再變,信徒只看着唯一的真神安拉。

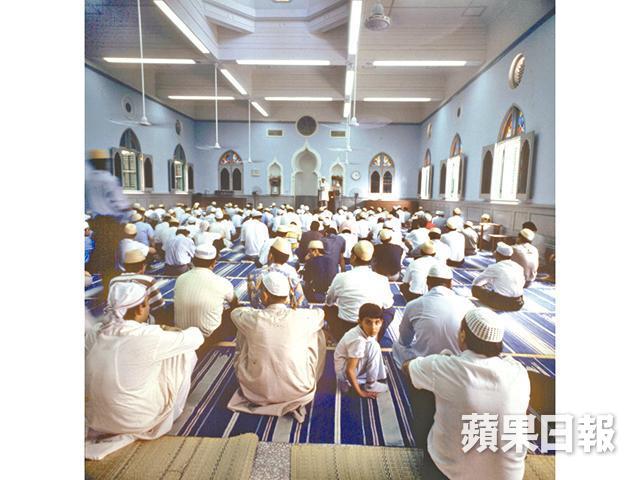

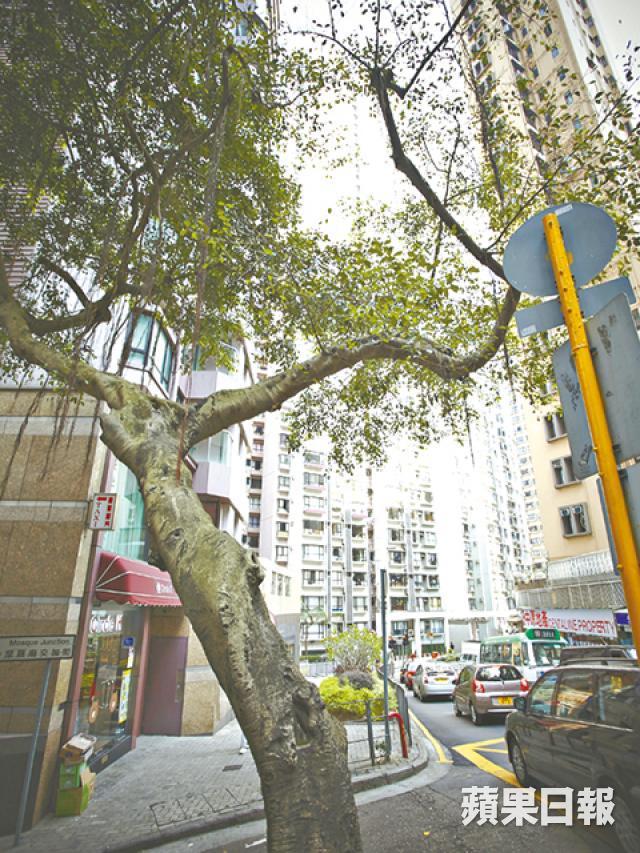

古樹頑石.斷了氣

清真寺內,草本植物爬滿殖民時期的石牆縫隙,細葉榕恣意生長,是一種幸福。寺外是劫難,行人電梯助長了不平衡的城市生態。老街坊口中羅便臣道兩旁全是榕樹的光景,消失於何年?剩餘的數棵老榕樹,瘦弱得沒氣回答。摩羅廟街的石牆樹也好不了多少,樹博士詹志勇看到其樹根被水泥封死,特別氣結:「批圖則時,官員有無現場視察!對舊石牆和石牆樹有無惻隱心?港英政府當年僱用客家石匠,用中國傳統方法砌出來的石牆留有縫隙,有利城市生態,這些是文化遺產!」不同時間灌進石縫的水泥,變成合法的塗鴉,連草本植物也拔之而後快,哀哉,我城!

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange