Angel:「以前坐十四座小巴,喊一句:『大丸有落!』,頭頂叮一聲多了個貴婦光環,像向全車人宣示,『我係個有品味的Shopping魔』。」今日,曾泊正大丸正門的小巴站已遷至糖街,但這輛小巴,依然一直駛向已經灰飛煙滅的大丸。旅客覺得這是一個謎;但對本地人而言,喊一句『大丸有落!』,身心才來到銅鑼灣。

記者:陳慧敏

攝影:劉永發、陳國良

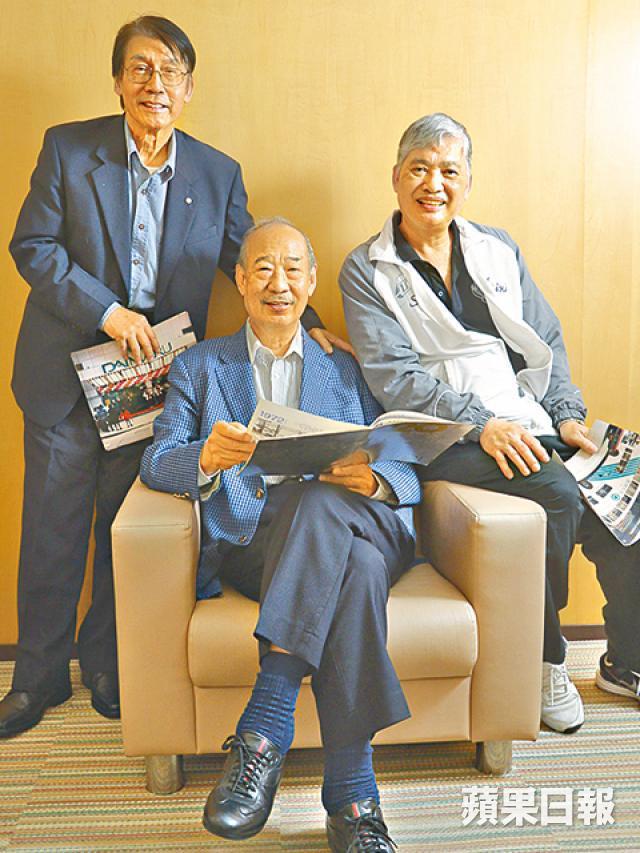

戰後,香港百廢待興,日本也急劇發展,在日本念畢大學的吳寶舜先生,加入大丸百貨不久,就被派回港,管理座落銅鑼灣的分店。那時的珠城大廈仍只是幅爛地,旁邊有櫻英男子公寓,一樓是舞廳,後面百德新街海旁,大堆漁船泊在冰廠外等拿冰。跟日本大丸選址高級商業區相去甚遠。吳寶舜:「都唔知點搞。真係心都怯。」卻估不到,他從這麼一個漁村開始,改變了整個香港的購物形態。

那時候港人覺得售貨員受僱於有錢大老闆,地位比顧客還高級。貨品統統像金舖般鎖在飾櫃裏,要看嗎?店員寸寸貢:「睇唔到咩?」、「好貴㗎喎!」、「摸污糟咗要買㗎!」心虛者好快走頭。英資百貨公司仲慘,衣冠不整,行過門口都要被趕走。這時候,日本開放式百貨就顯得好新鮮。公司經理會站在門前向客人鞠躬;不論客人混吉與否,也笑着相送。當年的人事部經理歐陽岳先生:「我們講先義後利,不二價,開創百貨業改革的先河。」服裝、飾品都釘在板子上,讓顧客任摸任看,開幕當日客人蜂擁而至,不一會,架上的衣褲手袋消失了。吳寶舜:「當年我們賣布疋,客人大衣裏藏了許多掛鈎,整疋布掛在裏面偷走!」結果一切鎖回櫃裏,逐步開放。當年日本化妝品部,請來和服小姐幫港人化妝,哄動香港。那年代覺得不正經的女生才會化妝,活動上,隔住玻璃,隔成條街排滿上百個圍觀者,裏面大部份是男人。從此,逢周六日,港九新界一家大細,都以逛大丸為樂。其後三越、松坂屋、崇光等相繼落戶,80年代日本風席捲香港,銅鑼灣多了「小銀座」之名,就更風光了。

可惜踏入90年代,時代廣場開幕,日本百貨公司相繼撤出,揭開商場年代的序幕。昔日係街市的羅素街舖王,已連續兩年擊倒紐約第五大道,以月租呎價$3,100佔據全球最貴租舖榜首。吳寶舜:「香港人都係喜歡地產。地產界覺得,你的生存,來自我便宜的租金。那我自己來賺那差價就好了!加上現今交通方便,地產商自己召來世界品牌,用百貨公司形式,發大變商場,每層賣不同貨品。周圍變成一式一樣的大商場,卻忘卻了那份服務的心思,及對客人的尊重。」

教授:樹大遮陽光

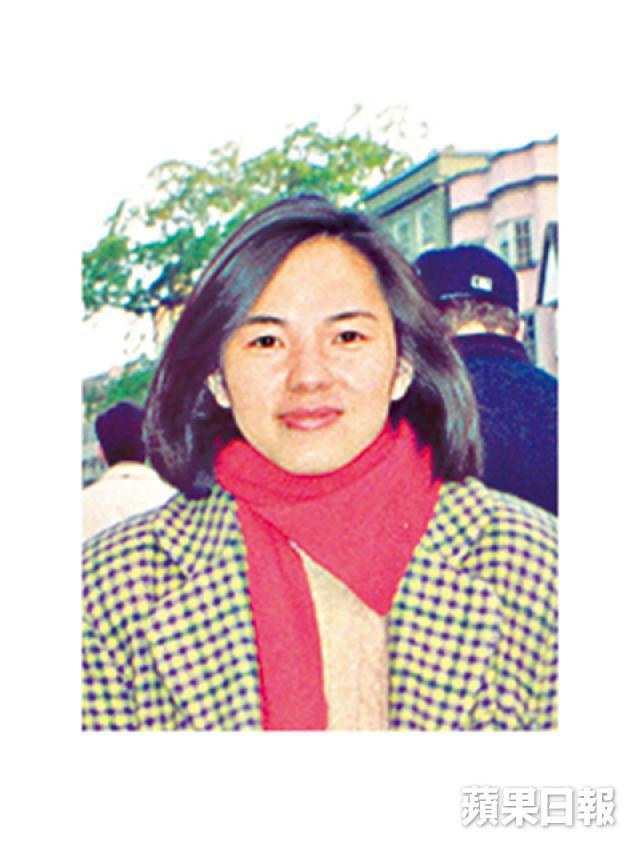

對於浸會大學歷史系教授鍾寶賢來說,銅鑼灣等於「In」。她四處追本索源,寫了《商城故事──銅鑼灣 百年變遷》一書,滿載對銅鑼灣的回憶。

鍾寶賢:「利舞臺是帶你進入超現實電影世界的魔幻空間;百德新街的潮流小店;興發街首間Esprit,店前長鐵梯,職員穿上不同顏色的工人褲,所有衫褲鞋襪都一款多色;同一條街上還有yasaki、Adidas專門店,簡直是潮流啟蒙地。」80年代人口普查的結果,14、15歲年輕人佔全港人口大多數,那是消費力最強的年齡層;2011年人口普查,44、45歲才是香港最大族群,感覺當堂灰晒!鍾教授:「我在華富邨長大,那年代的年輕人,就算面對97前途談判,心底還是相信明天會更好。現在教書經年,相信明天會更好的學生大幅下跌,心態差很遠。」

又是地產惹的禍,鍾寶賢:「商場興起,街道就會走向衰落。就如樹太大,樹下的小草就沒能吸收陽光空氣。」最先以文化落戶銅鑼灣的利希慎家族,近年也不停建商場。比較聰明的是,他們以便宜的租金引入台灣誠品,令自己看來似乎有別於其他商場,營造文化品味的感覺,也許也是一種時代變革。

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange