行李箱是旅行的好拍檔,向來只有出門才派上用場的它,十年前卻由意大利米蘭的古董店店主兼古董行李箱收藏家Max Bernardini賦予它們多一個價值,將一個個最大四呎高至一般輕巧型的古董行李箱,改造成音響、恒溫酒櫃、雪茄盒、hanging bar等傢俬。他的作品吸引自小享受各大高級品牌出品的本地時裝教母馬郭志清的幼女馬美儀,令她由本來對復古行李箱、古董手錶耍手擰頭,嫌它們佔空間且無人懂得維修,變成懂得欣賞且開始收藏,每次到訪米蘭也最少花半天拜會他。馬美儀不但成為Max的長期客戶,今年更把品牌引入香港、上海,為行李箱們獲得的第二生命出一分力。

記者:吳宛蔚

攝影:謝榮耀 梁志永

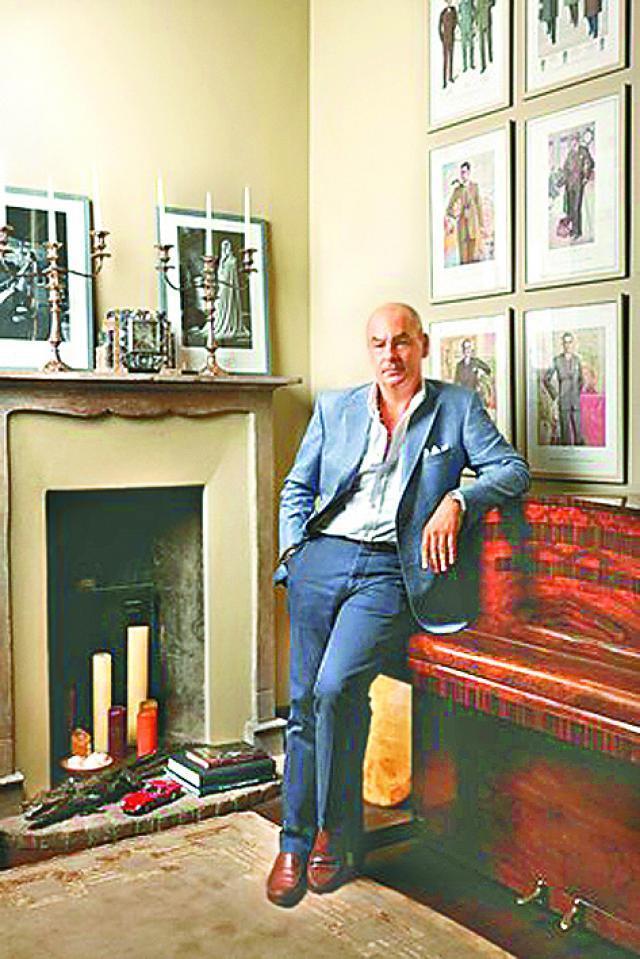

存放達文西名作《最後晚餐》的恩寵聖母教堂(Santa Maria delle Grazie)附近有一間專賣古董手錶及改裝古董行李箱的店,主人Max的爸爸是個古董收藏家兼古董商人,從小浸淫在古董收藏世界的他,20多年前找到自己對古董手錶的興趣,並將它們引入店內出售。

LV篋改成hanging bar

喜歡古董手錶的Max就像跌進泥濘越陷越深,他不但翻查資料了解每隻手錶的結構、設計背景,更開始想了解當年的生活模式,因而迷上收藏古董名牌行李箱。縱使史上最早的行李箱相信是中國在逾千年前發明,用於家中收納及出遠門時運送貨品,但它們十分笨重故並不普及。西方國家對行李箱的需求始於19世紀初,當時流行乘坐較可靠的鐵路火車及蒸汽船進行長途旅遊,旅程往往需時近月,旅客習慣將家當都搬上火車或船,在房間內搭建一個臨時屋。

每個行李箱都由工匠度身為客人訂做,又可按客人的要求用上家族專用的顏色及刻上客人的名字、家徽等個人化設計,所以行李箱不但成為上流社會的生活必需品,更是身份地位的象徵。

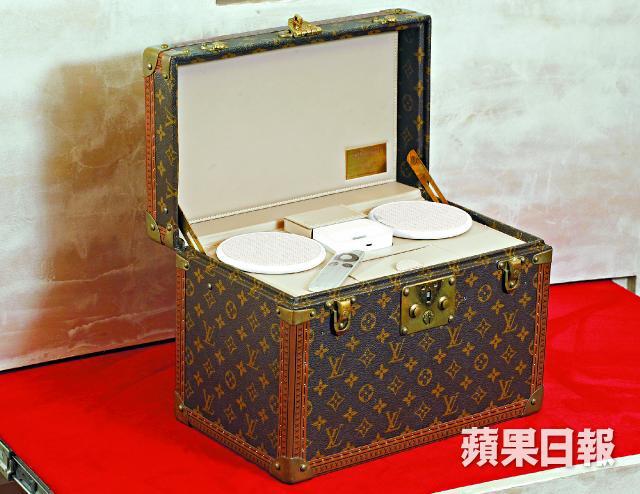

皮具品牌如1854年成立的Louis Vuitton、1853年成立的Goyard,和2011年由LVMH集團重新推出市場的Moynat等,都是當時歐洲專門生產行李箱的品牌。它們把17至18世紀的行李箱風格改良,把原來突起的頂部改成平面,方便運輸時把多個行李箱叠起,又選用帆布把木製的行李箱覆蓋,減輕重量之餘亦有防水作用。行李箱的需求大,品牌亦做出名堂,所以自1890年代起,Louis Vuitton和Goyard分別推出品牌專用的圖案並且印在行李箱上。

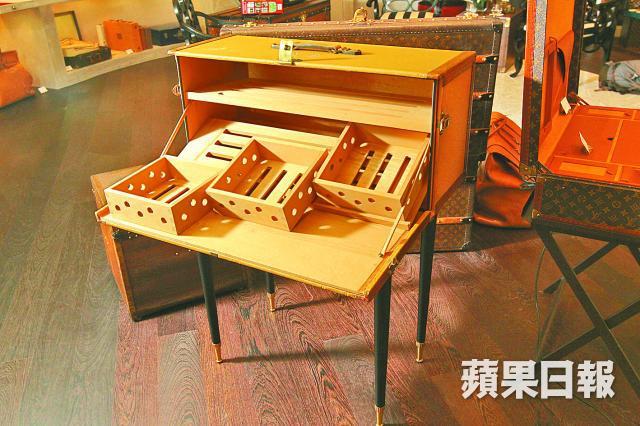

隨着民用飛機普及化,交通時間大大縮短,四呎高的行李箱再無用武之地,收藏家都把它當作茶几使用,但藏量多得一個房間都不夠放的Max不甘心收藏只放在儲物室,十年前他忽發奇想,將它們改造成一件件有實際用途的家品。因自己是威士忌迷,他第一個作品就是把一個比monogram罕見的monochrome單色啡皮革Louis Vuitton行李箱,改裝成可以掛在牆上的hanging bar,他花了年多時間去鑽研,把店內的閣樓變成工作室,只要聊得來的老朋友探訪他時,他都邀請他們回家欣賞成果,馬美儀亦有幸成為其中一人。他不但在箱內駁上電線、安裝燈泡,為了更切合威士忌主題,更找來與釀造威士忌時所用的橡木桶同種的橡木樹枝安裝於內櫳中,讓存放在內的威士忌猶如回到陳年的木桶中。

由古典樂器老工匠改裝

眼見所有看過那hanging bar的人都非常欣賞,他決定專心發展改裝生意。不但聘請行李箱買手到世界各地,搜羅各式各樣的復古行李箱,請電器技師搭建行李箱內的電路,他更找來一群擁有數十年製造及維修古典樂器的老工匠負責改裝。因為行李箱結構複雜,結合木材、金屬和皮革,非一般皮革工匠能勝任。

由於資深的工匠人數極少,且競爭大,他們絕不肯透露工匠的數目及背景。不過,他卻誇下海口說只要客人想到的,他都一定可以做到,至今他已成功把行李箱改裝成雪茄盒、音響、梳妝枱、酒窖、寵物袋等多款家品。

以前替母親工作、打理時裝業務的馬美儀,經常要到米蘭買辦,她就最喜歡半公半私的四處亂逛。十年前她因工作關係,到了Max的店參觀,本來應認真地與店主洽談合作內容,誰料向來對古董興趣不大的她,竟被櫥窗的古董手錶吸引,由公司代表變成顧客,「其實我廿年前在拍賣會都買過一隻舊勞力士,但壞了又找不到人維修,才擱下這興趣。」

她與Max一見如故,每次到訪最少會在店內耗上半天,跟Max邊欣賞精緻古董手錶工藝邊上課,「這麼多年來,從未試過參觀後空手而回。」在他的引導下,馬美儀重新投入復古手錶的世界。

足本收睇《亂噏24》x 楊千嬅;影帝張家輝接力上陣!

周一至周五《亂噏24》約定你: http://bit.ly/appletalk24