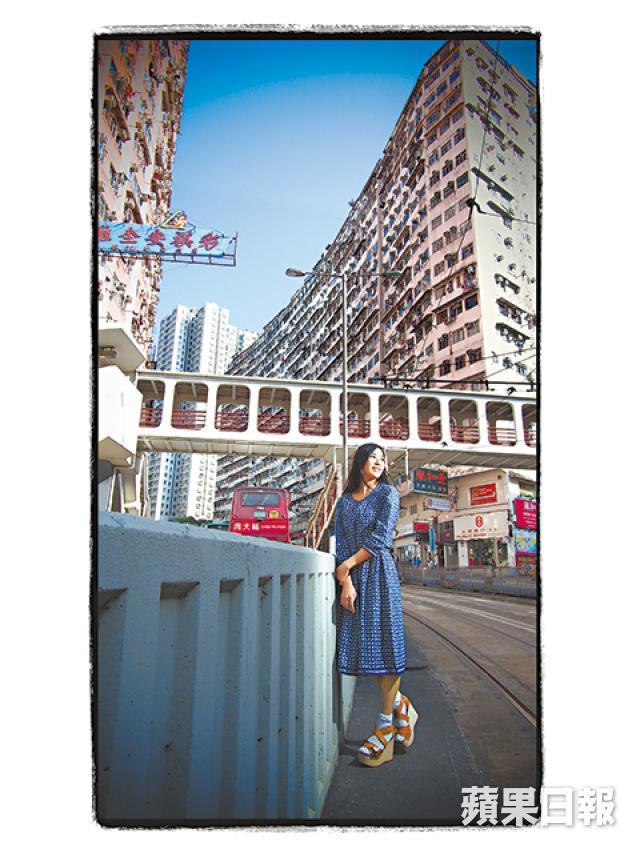

有關《變形金剛4》陀地事件,我想說的是米高比爾選了最佳的電影場景,如怪獸般的鰂魚涌海山樓。

翻開荷李活來港取景的舊賬,荷李活導演眼中的香港是富與貧二元性的,這次米高秉承傳統炸掉香港地標外,

更領着媒體和讀者,連遊舊區,知否香港風景常變,每一秒影像,就是永恒。

記者:邵超

攝影:伍慶泉、邵超

模特兒:Fiona Lee @ Style

服裝提供:吉光片羽

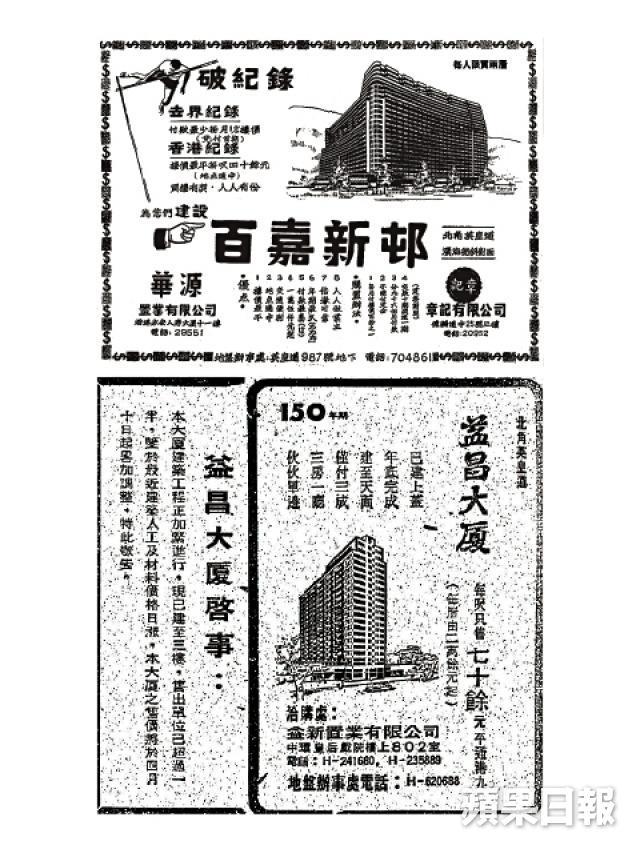

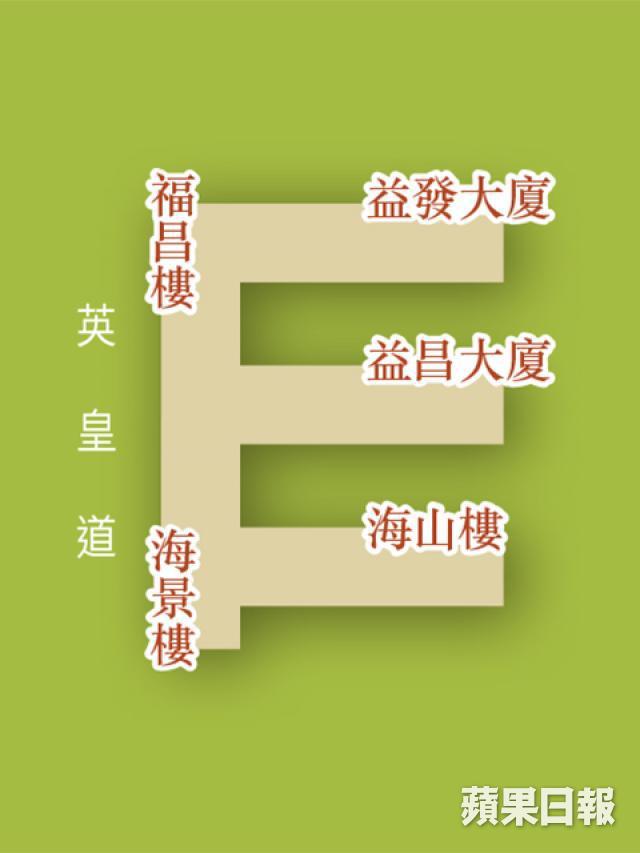

米高比爾的香港導賞首個景點是鰂魚涌英皇道福昌樓與益昌大廈之間的大天井,攝影師Michael Wolf在《Architecture of Density》中也拍過這兒。這兒是天生的電影場景,無數個密封露台,教人想起《廿二世紀殺人網絡》的機器世界,抬頭望久了,有《潛行凶間》的視覺錯摸。這大天井誕生於七十年代,大廈在六十年代初建時叫百嘉新邨,後來發展商失蹤幾成爛尾樓,最後邊建邊賣,1972年分拆為五座相連的樓宇出售,面向英皇道的海景樓和福昌樓,連着海山樓、益發大廈和益昌大廈三隻腳,砌成一個E字,並形成兩個大天井。街坊稱這組樓群為怪獸樓,或簡稱海山樓,猶如一道巨型弧形屏風屹立於英皇道上,其視覺之迫力,比太古坊的摩天建築更甚。以建築語言來說,它是講求純功能性毫不花巧的包浩斯建築的極致,發展商用盡每寸地方來建屋,住客一步出走廊,居然比同年代的公屋還要狹窄!最誇張要數海景樓,樓高18層,一梯居然有28伙,一座樓就有504戶!

髒亂中的文化風景

戰後的北角(包括鰂魚涌),是全港人口最密集地區,七十年代區內工業興旺,英皇道一帶瘋狂建樓,當時太古城和新威園是中產盤,像怪獸那種商住混合形式的洋樓屬平民級數,置業租樓豐儉由人。影評人石琪最近在專欄中提及住在鰂魚涌卅年,七十年代尾花了八萬多住進怪獸,初相見不諱言覺得這裏烏煙瘴氣。「但窗外有山,有太古水塘,太古城向海才有如此景致。」那山叫柏架山,他一下樓經過一列地舖,便可沿着柏架山道自然徑登山,對髒亂可以視而不見,也樂於忘掉:「天井曾經全是牌檔,有上海菜、廣東菜,也有茶檔,樓上的居民喜歡亂丟垃圾到棚頂。」牌檔於七八十年代間開始清拆,至八十年代尾已看不見這種鮮活熱鬧的情景,天井改建為休憩庭園。石琪的鄰居不乏報界中人,當時北角至鰂魚涌報社雲集,詩人蔡炎培、才女杜良媞都是街坊,而居於鰂魚涌的文化人還有亦舒、沈西城和已故的陳非、也斯、武俠小說家溫瑞安。石琪因為懶得搬屋,算是最後留守海山樓的一個。

老街坊懂四種語言

北角及鰂魚涌區向有「小福建」之稱,操着福建話的老人們愛在晴天時坐在天井聊天及打福建牌,視天井為他們的「社區中心」。把眼睛掃向天井兩旁的地舖,泰國菜、印尼商店、上海髮廊、紙紮舖正好是鰂魚涌多元族群的縮影,當中較少人提及六七十年代祖籍福建或廣東的印尼華僑的移民香港史。這天坐在吉興印尼商店聽故事。印尼屢發排華事件,華僑又回流福建,老闆林先生五十多年前從鼓浪嶼來港,適逢七十年代不少居於印尼的福建華僑移居香港,來到鰂魚涌一帶工廠打工,林先生看到商機,便在1975年於海山樓開設吉興,提供家鄉產品,批發椰子、即磨咖啡粉、糕點等。舊街坊陳姑娘來港前,也在國內念書:「那年頭印尼中學不設中文授課,爸爸便安排我回廈門念書,誰知不久碰到文革,無所事事,下鄉務農也是玩,27歲時爸爸終止我的零用錢,跑到中國把我帶回去,最後來到香港。」來港後終於修心養性,手裏拿着爸爸的錢卻不敢花三萬多買樓,跟數個親戚合租海山樓,男女各佔一房,租金共四百多元:「那時這一帶新樓多,對面就是工廠區,很方便,東家唔打打西家,是工搵人,唔係人搵工。」住在海山樓的十年,生活並沒不便利,樓下就有印尼商店,像她那一代人,一般懂得說福建話、廣東話、普通話和英文四種語言。

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange