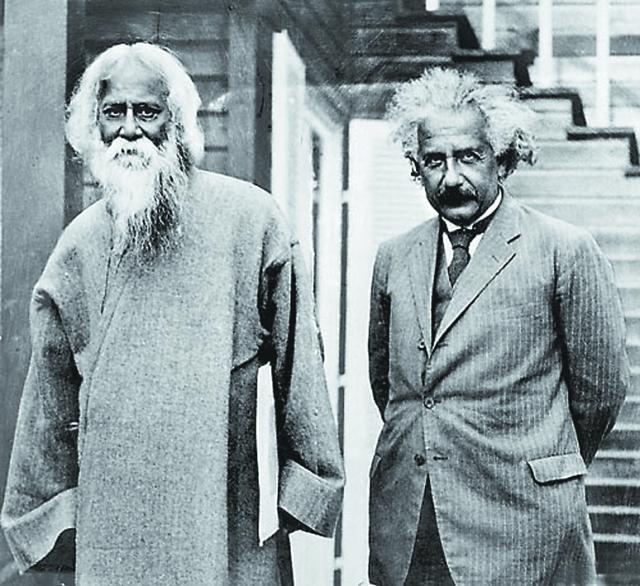

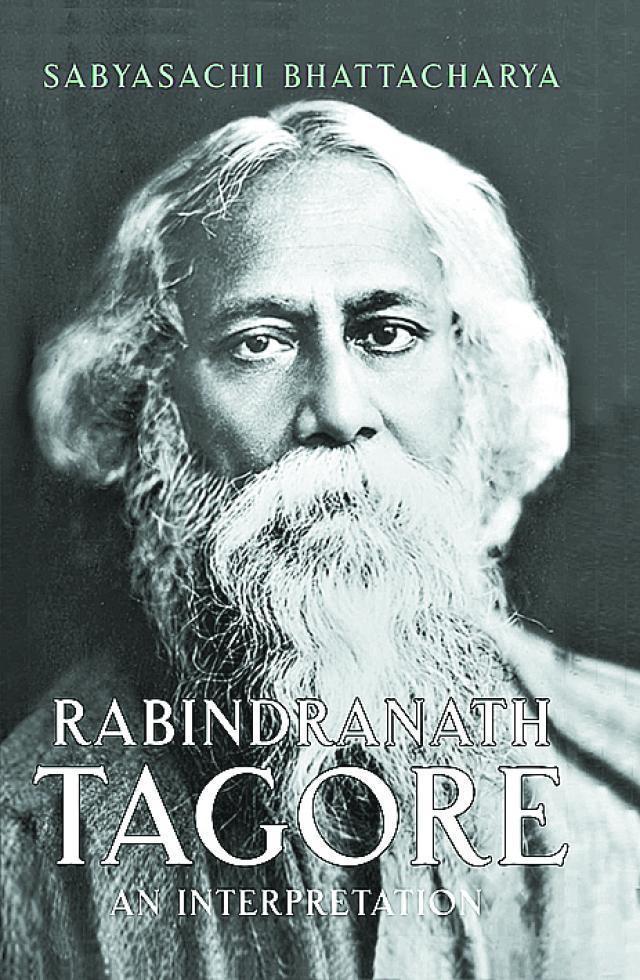

「當我們大為謙卑的時候,便是我們最接近偉大的時候。(We come nearest to the great when we are great in humility)」這是曾獲諾貝爾文學獎的印度大文豪泰戈爾(Rabindranath Tagore)讓人耳熟能詳的名句。他周遊列國,與徐悲鴻、譚雲山為友,對促進東西文化最落力,描寫也最為細膩,甚至影響中國一代詩風。

個半世紀後,泰戈爾對文化融通的深層視野仍然像基因遺傳在第五代子孫的血液裏。

「當我曾曾祖父拿到諾貝爾文學獎後,把獎金都捐到大學去,他深信人道主義(humanity)而非民族主義(nationalism)會令世界變好。我也深受影響,藝術不是商品也不只講求美輪美奐,最重要是有沒有達到歷史解碼的功能。」Sundaram Tagore這印度大文豪之後如是說。他更侃侃而談「文化衝擊」作為自己收藏和經營事業的單一準則與品味。

記者:鄭天儀

攝影:梁志永

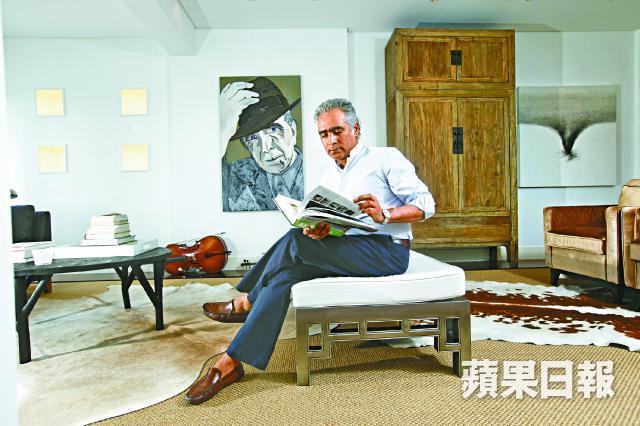

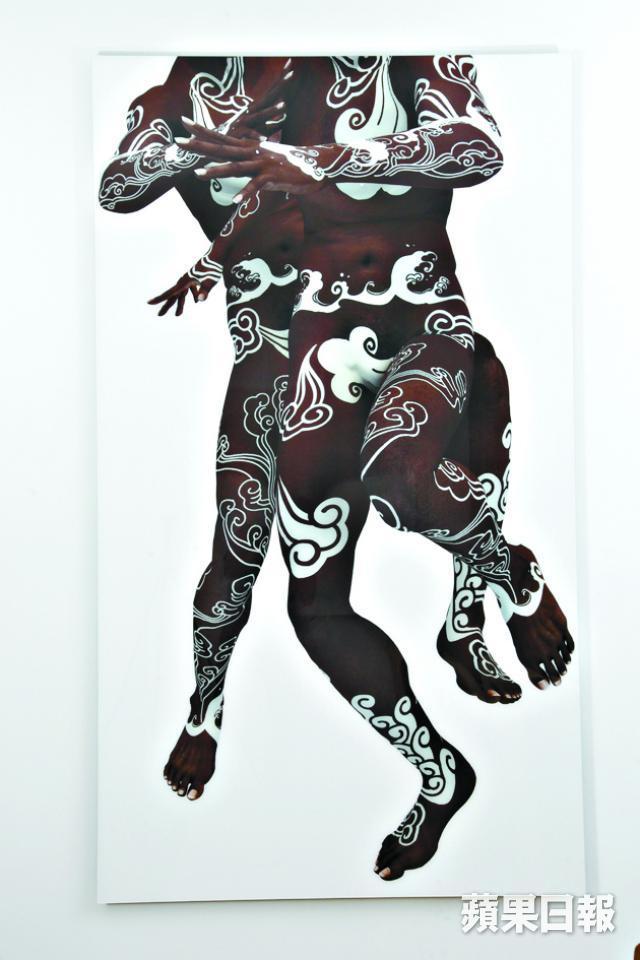

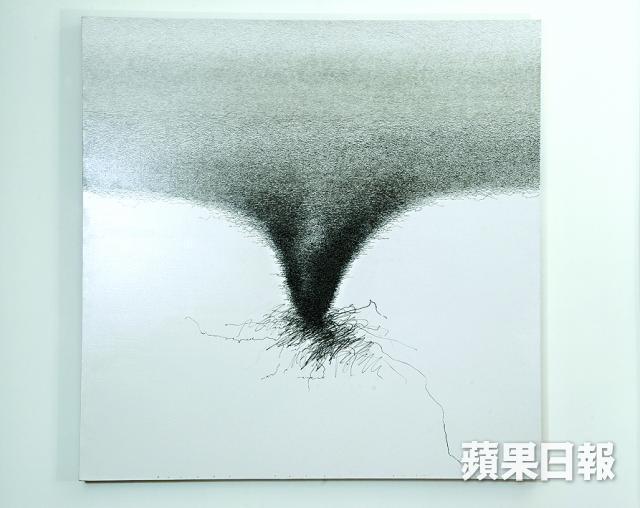

徐徐步上迂迴斜路,來到Sundaram位於半山麥當勞道末端的隱蔽大宅。他的家就在地面,眼睛透過客廳偌大的窗戶能水平觀賞外面開得燦爛的紫荊花和白蘭花。屋內的近觀又是另一風景,你像置身一所目不暇給的小型世界當代美術館。不同的是,這私人美術館展示的,都是「受文化衝擊產生的藝術」,你難以猜出作品是來自世界哪個國家。

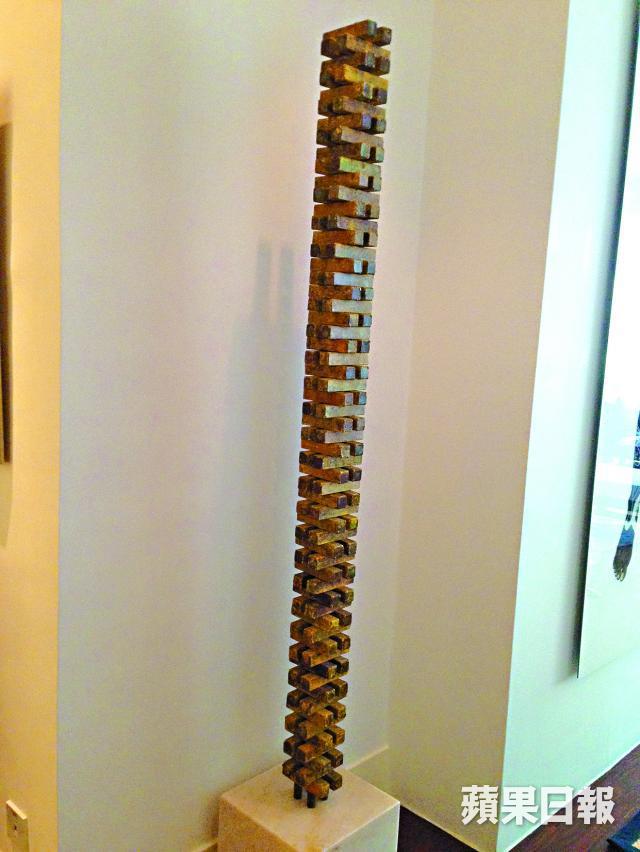

他飯廳放有Nathan Slate Joseph的柱型雕塑,此君是國際化藝術家的代表,生於以色列,父親是奧地利人,母親家族來自阿富汗與烏茲別克,他1960年遷居紐約。餐桌對着的牆掛着Denise Green的一幅鉛筆加油畫作品A Rose Is A Rose (Ralph), 2006,前面是一對在香港「住好啲」購置的瓷器對獅擺設,雅俗共賞。Sundaram更甚欣賞美國的聲音裝置藝術家Taylor Kuffner,他利用峇里傳統樂器打造一系列音樂藝術裝置。

這些都是Sundaram過百件當代收藏中的小部份,其餘擺放在他紐約家中,他的收藏有國際響噹噹的大名,也有新晉的藝術家,涵蓋中西各地,由幾萬到上百萬港元不等。

Sundaram是泰戈爾第五代傳人,在印度享顯赫的貴族地位,世世代代不是詩人、畫家就是藝術家。他在牛津大學就讀,後又進修電影,本身也是文化遊牧民族,在印度移居加拿大,然後美國、意大利和英國,香港是second home,最近在新加坡開了新的畫廊,不時又會花時間待在當地。大學時期在某著名的畫廊看到一幅震撼他心的二次世界大戰的當代作品,影響一生。「那作品賣8,000美元,對學生的我而言太貴了。茶飯不思下我最後還是把它買下來。」這是他收藏地圖的出發點。

跨文化對話(cross culture dialogue)在學生時代已經像烙印一樣成為Sundaram的藝術和收藏方向。「1999年世界上並沒有一家畫廊會針對這個經營理念,大家只講世界性作品(world arts),與我的概念不同。我對單一文化的作品沒興趣,對世界性作品也不雀躍,我重視的是在文化衝擊下衍生的藝術,這是革命性理念。」

混血藝術更精采

人有混血兒,藝術亦然。

2000年,Sundaram毅然辭去紐約Pace Wildenstein Gallery的工作,先後在蘇豪區和比華利山開了自己的畫廊,最興奮還是搞大大小小的跨文化對談講座。這與泰戈爾的想法不謀而合,最早一家中國研究機構,就是由泰戈爾在1921年所創建的Visva Bharati(國際大學)下設的Cheena-Bhavana(中國學院)。「身處在一個不傳統家庭,被藝術家包圍,自然想成為他們一分子。」Sundaram自豪地說。他曾將墨西哥畫家Ricardo Mazal、日本畫家Hiroshi Senju等藝術家帶入港,正在香港揀蟀帶到海外。

2007年他獲香港投資推廣署邀請,在荷李活道開了亞洲首家畫廊,淨白的外牆上簡單寫着「Sundaram Tagore」,就成了當時香港首家外資畫廊。他記得首來港的1993年,港人買的是講求流動性高(liquidity)的資產,認識當代藝術也只限於中國當代藝術。「現在香港藏家很『飢餓』也非常國際化,尤其是新一代藏家。」甫進駐香港翌年,金融海嘯殺到,他位於美國的畫廊生意首當其衝,幸好香港畫廊的盈利補貼,最後還是變賣了自己的物業度難關。

「泰戈爾試過捐出財產營辦大學,我的曾祖父是首個與世界打交道的印度工業家,與英女皇伊利沙伯二世和著名作家狄更斯(Charles Dickens)稔熟。自1842年以來我們家族就不用工作,直至我父親便成絕響,家族顯赫和家道中落泰戈爾家族都試過,故我不太看重錢財觀念。」

不做枱底交易

他透露,原來在香港開設畫廊前他更早考慮進駐內地,最後還是放棄。「當政策沒有透明度你必須做枱底交易,如果不能光明正大的做生意,我寧願不做,這也是我一直沒考慮回家鄉印度發展的原因。」Sundaram的風骨,也令筆者想起為了抗議1919年劄連瓦拉園慘案而拒絕了英國國王授予的騎士頭銜的泰戈爾。

問Sundaram的收藏終極去向,他說想建私人美術館與眾分享,但持續營運是困難的事,下一代未必願意繼承這重擔;也想過捐贈(give away),送給其他美術館。

泰戈爾寫過一句:「你曾來到用看不見的筆迹,在我們命運的書頁上寫出我們祖先未寫完的故事。」似乎,這是泰戈爾寫給他後裔的遺訓。

藏家另一面 創作電影詩

泰戈爾除了寫詩外,還寫小說、小品文、遊記、話劇和2000多首歌曲。Sundaram也一樣有藝術細胞,學過雕塑、做策展,也念過電影,拍過探討身份認同、中西文化衝擊的得獎紀錄片The Poetics of Color: Natvar Bhavsar An Artist's Journey後,正拍攝已故建築師Louis Kahn的故事,重塑他如何創造孟加拉卡達的地標建築物國民議會廳(National Assembly Building),料明年推出市場,將會先參加大型影展。

「一個西人來到東方,整個二十世紀他為藝術家爭取公平,我覺得很有意思。」視電影為第二事業的Sundaram說,生於前蘇聯愛沙尼亞的猶太裔家庭的Louis三歲時被爐灶中炭火的光芒吸引,不慎在臉上留下了永不磨滅的印記,五歲時隨父母移民美國,他的建築風格受中世紀古建築的影響,同時流露多元文化特性。

印度的Bollywood電影揚威海外,Sundaram卻無意拍此類型電影,只想奉行他一貫的藝術意向──促成「inter-culture」的文化交流,電影是其中一個藝術方向和媒介。Sundaram並認為,每個人天生都有藝術基因,「看小朋友的創作力就知道人人都是藝術家,看家庭和社會是否認為如此」。他認為,社會上每個創造的行業都有藝術成份,就算是造一輛車、一艘船,建一座高樓,當涉及個人化的設計,都屬於藝術的表達(Expression of Art)。

鄭中基@谷德昭搞笑孖寶再發功,笑彈繼續嚟!

周一至周五《亂噏24》約定你: http://bit.ly/appletalk24