排隊,香港人;打尖,內地人。排隊打尖,凡事盲搶,似乎成了內地人的標籤,排隊就成了港人自命清高、分化兩地的藉口。然而,五十年前的港人又如何?內地人愛打尖是其劣根性?梁文道:「通通都不是。五十年前內地人排隊比香港情況更有秩序。只是現在人民明白,社會根本沒有公正可言。」

記者:陳芷慧

攝影:伍慶泉、蔡家輝

排隊跟教育無關

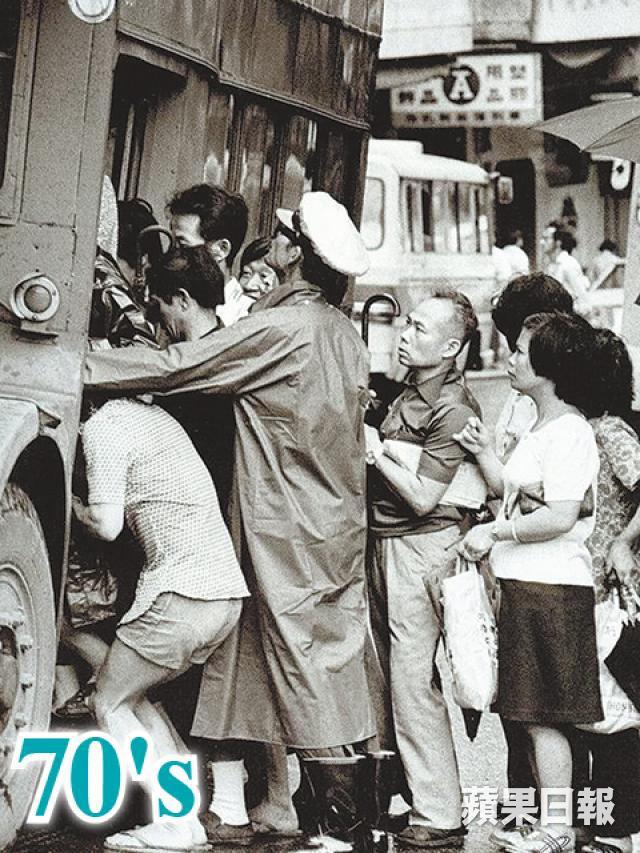

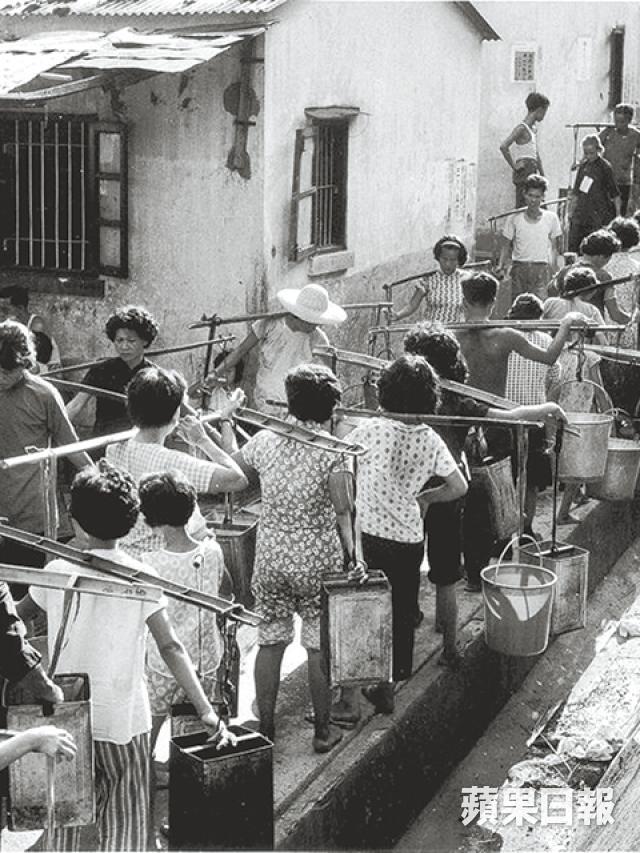

50年代,內地難民來港甚多,不少教會或慈善機構派奶粉、餅乾等食糧,當時一個個剪平頭裝的男孩女孩,踢着拖鞋乖乖排隊。1963至67年香港制水,每四天供水一次,家家戶戶把家裏的紅A膠桶拿出來,排隊攞水。提起香港人排隊的印象,就是從這裏開始數起,這算是香港文明的開始?「非也。」梁文道斬釘截鐵地說。他解釋,排隊跟教育無關,亦不是文化的表徵。排隊其實是經濟學,是資源供給有限時作出資源分配的方法。人類見識到排隊帶出公平的效果,將這種習慣放於其他生活場合,所以排隊是一種由外至內,而非由內至外的文化。「所以早於50至70年代,實行社會主義國家包括內地,他們排隊憑糧票取得物資,內陸人在強權之下,排隊情況比香港更有秩序。當年香港制水,打尖之事常有發生。」

英政府方便管治

眾所周知,英國人是最愛排隊的民族。有調查顯示,英國人每年花逾67小時排隊。梁笑言,二次世界大戰時,德軍轟炸倫敦,英國人避走至防空洞依然整齊地排隊;05年倫敦地鐵大爆炸,電視新聞目擊傷者頭破血流,依然排着隊等待救治。梁:「英國人自17世紀,強調自己跟歐洲國家最大的分野,就是作風低調、守秩序,即使在混亂的情況,依然顯示出自己的冷靜。」這種風骨,在香港人的排隊文化中似乎未有表現出來。不過,英政府管治香港百多年,20年代起在香港實施公民教育,對於香港人懂排隊,應記一功吧?「不。」梁反問:「香港只於30年前開始有排隊意識,怎麼英政府不早於150多年前灌輸公民教育?」說到底,英國政府跟其他歐洲國家不同的是,其統治殖民地的原則:「佔平宜,保留原有文化。」英政府對香港進行公民教育,只是於二次世界大戰後,明白應與殖民地人民保持友好關係,透過公民教育,令香港人配合政府的管治。因此,70年代於課本上看到守秩序的課文內容,都只是為方便管治,如辦證時不會一片混亂,而非為使港人變得文明。

排隊為生活

麥記和地鐵的功勞

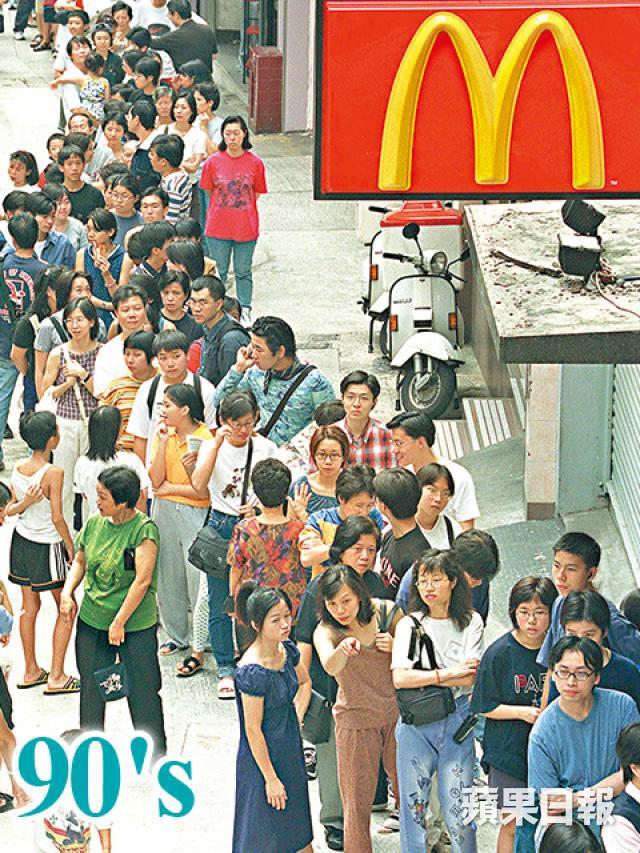

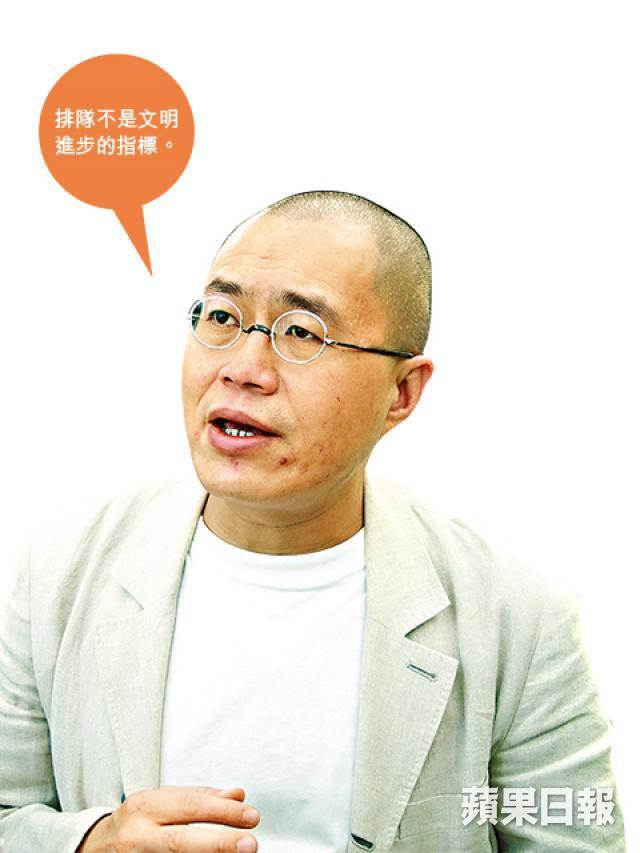

不過,麥當勞和地鐵的出現,的確令香港人養成排隊習慣。「麥記」登陸香港的年頭,可是一個文化象徵。梁文道:「以前深水埗的茶檔,客人坐在高凳上鬥手長,誰人最快伸進櫥窗,就可以更快享受服務。不過,麥記出現,將其自律的核心價值帶給香港人。半自助形式的服務,要享用美食便要排隊。其後,大家樂、美心等快餐店都有樣學樣。」然後,就是1979年地鐵的出現。理工大學設計學院多年前曾進行研究,提出地鐵出現,「規訓」香港人的影響。「好奇怪,當時乘客一踏出地鐵站,就不會排隊,搭巴士、的士打尖情況非常嚴重。不過,一搭地鐵,人人都排隊了。原因是,地上清楚劃上等候黃線,提醒乘客排隊的廣播洗腦式在播。」漸漸地,香港人將這種排隊方式應用到其他生活。「排隊不是文明進步的指標,而是排隊怎樣在人心裏強化,然後帶來文明。當排隊內在化時,人會想為甚麼要排隊?是因為公平緣故。不排隊不會收告票,懲罰是忍受他人的目光。當你計較他人的目光,就是文明化的過程。」

香港排隊進化

排隊作為社會形式,可以互相學習。每個城市根據自己的歷史文化,將外地文化融合。不知由甚麼時候開始,香港女廁排隊的形式,由從前在廁格前列隊,進化至在廁所門外排隊。以前女生們總試過心有不甘:「早知排隔籬嗰條。」就連銀行櫃位都改成了這種新排隊方式,有指這方式來自日本,梁文道說根源無從稽考,但肯定是受歐美影響。「應談論的問題是,人與人之間的距離應是多少?西方人排隊,人與人之間有一定距離。相反從前的香港,在櫃員機前排隊可謂人貼人,後方伸長脖子,就可以窺探別人結餘多少,反正香港人早已習慣細小的私人空間。想不到,這種尊重私隱的人距,竟然在香港受落。」

現在的派籌、網上或電話登記等等都是排隊的一種,但這種進化有賴香港人認為社會有公正,相信制度可行。但國內貪污盛行,社會沒有公正,內地人怎會相信排隊可行,梁: 「當內地人眼見別人得到一樣東西,而自己沒有,必會想一定是別人有不為人知的法子。」

排隊為奢侈

加欄杆 免打尖

「內地人學習其實比香港人還要快。自英國統治到現在,90年代排隊秩序比新加坡差得遠。中國90年代開始發展,內地人文化水平發展比我們要快。所以,不好笑人蝗蟲。」香港大學建築系助理教授李浩然說。何以見得?從公共設施可見。前首席車務督察鄭毓敏:「70年代,巴士站設施比較簡單,當時一個『波板糖』(巴士站牌別稱)上面有幾十條線,乘客圍聚等車,於是巴士公司增設欄杆。」增設欄杆後秩序大為改善,但由於部份巴士站受地方所限,欄杆排得彎彎曲曲,乘客排隊時就恍如一條大蛇盤纏在車站,這亦是俗稱「打蛇餅」的由來。

退休後兼職車長的才叔,1971年便在九巴公司從事維持隊工作,即是現在的車務督察,只是工作辛苦得多。才叔:「60至70年代九巴很需要維持隊,本來我應徵售票員,也被派往該崗位。」70年代經濟起飛,早上五時,藍領、白領都在等巴士上班,因為班次疏落,人龍繞幾圈蛇餅,巴士一來,大家自然焦急爭上車。才叔憶述,最厲害的是美孚巴士站102號線,新界客也在這裏轉車過海,人龍見首不見尾。「當時秩序極差,有些啞賊口裏含塊刀片,在車上做扒手,我的麻質制服也試過在推撞間被𠝹破了。」幸好當時急需巴士司機,才叔很快升職了。他說,乘客及至80年代才懂得守秩序。1991年年尾,空調巴士便出現了。「現在乘客都不願花十分鐘等車,從前乘客為享受空調,願意等40分鐘乘空調巴士。」

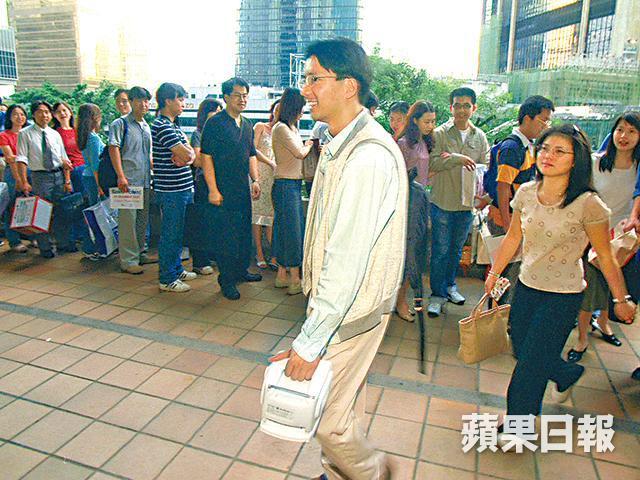

然而,香港人在90年代,是否真正的自律?李浩然補充:「不見得。90年代初我回流香港當建築師,那時替海洋公園設計天幕影院,院外一大片空地本設計成花園,但海洋公園卻指那裏一定要放滿又窄又長的欄杆,因為沒有欄杆,香港人就不懂排隊。我一直不滿意那個設計,浪費空間,就連旋轉木馬也圍滿藍色鐵欄,這做法可謂全球獨家,影響外觀。直至01年,我再到海洋公園,發現影院外的欄杆拆掉了。現在新建的巴士站亦不建欄杆,可見香港人這時才真正自律。」

排隊為盛會

給他們十年時間

香港人,會排隊;歐洲人,會排隊;日本人,會排隊;台灣人,都會排隊。就惟獨內地人不懂排隊?「沒有人天生就會排隊,一切都是公民教育。經濟發展過於急速,文化修養跟不上,怪不了他們。」

浸會大學社會系助理教授陳允中,馬來西亞人,在內地及台灣都生活過一段日子,90年首次來港,「當時真的感受到中港兩地的文化差異。因為香港是商業城市,物流人流都講求快速,香港人要生存就要排隊。」香港人受過英國政府管治,公民教育做得好,比中國大陸發展早三十年,一個城市,怎樣跟一個13億人口的國家相比?陳允中說,不是全部大陸人都不懂排隊,大城市人還是懂得守秩序的。他提起一次在上海火車站在票務處排隊的經驗,朋友在龍尾看見十多人擁在窗前,隻身上前大罵:「上海人是會排隊的。你們都不是上海人。」然後一手把他們抓開來。一位上海婆婆轉身對陳說:「你為甚麼不上前幫忙呢?」可笑是,上海於十年前排隊才普及。陳允中想說明,兩地人本是同根生,說到底教育才是關鍵。「遇到不守秩序的自由行,與其坐視不理,或是拿起相機,倒不如鼓起勇氣嚴正地指出他們的問題。」陳說。究竟要等幾年?「給他們下一代時間,至少十年,要給他們時間。」

香港人欠自信

排隊,似乎漸變成分化兩地的藉口。陳允中表示,這是因為香港人缺乏自信。「我覺得香港人相比九十年代,缺少了自信。當一個城市沒有自信,連包容心都沒有了。」港幣兌人民幣,由1:1.25,變成現在1:0.78,由港人北上消費,變成整個香港都塞滿自由行;香港人由起初興奮學普通話,到現在一聽到普通話便躁狂,兩地文化差異造成水火不容,香港政府都有責任。「香港每年約有3,000萬自由行旅客來港,即香港每日平均大約有10萬自由行,約當中有10%不守規則,即每日都有1萬人不排隊,香港人怎會不反感?」他認為政府應改變現有的自由行審批權,限制自由行來港人數。但對香港經濟會造成多大影響?文化共融與經濟應如何平衡?陳:「政府就是缺乏這方面的研究。但你細想,自由行來港消費,只是酒店業、商店、地產界受益。」

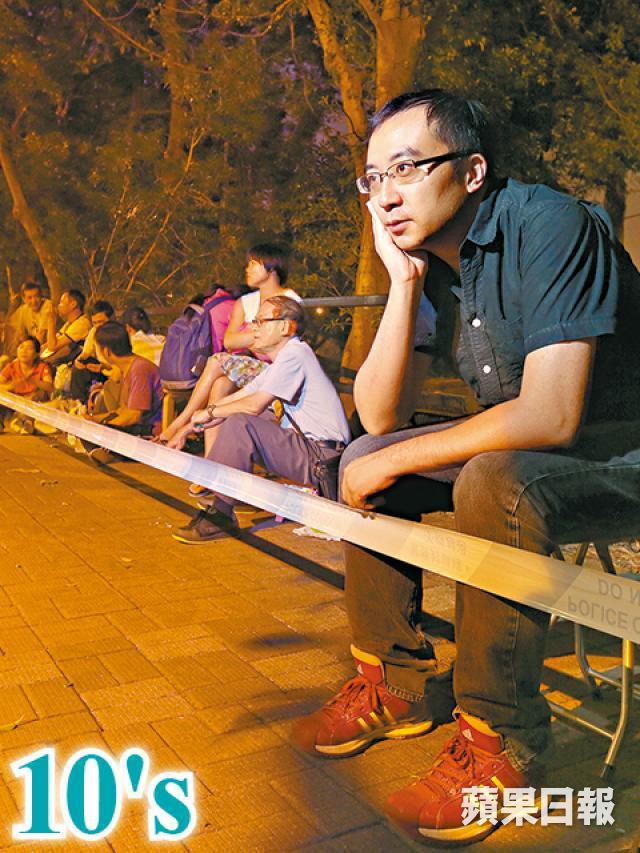

香港人由殖民時期到現在,還在核心價值上打轉,這亦是面對內地人侵權,港人尋回自信的唯一出口。梁文道:「香港人早養成排隊習慣,與和平遊行的表現有一定關係。事實上,所有抗爭中,人民都會表現出高水平的秩序。」利用排隊將香港人與自由行、新移民區分開來是很幼稚的方法。要證明自己是香港人,就要為自己的權益發聲。難道看南方衛視的內地觀眾,會為香港電視牌照的風波抗爭嗎?

排隊為未來

鄭中基@谷德昭搞笑孖寶再發功,笑彈繼續嚟!

周一至周五《亂噏24》約定你: http://bit.ly/appletalk24