從前公屋多數採用每層二十至三十伙的設計,而唐樓及洋樓亦有每層十多伙的格局,家家戶戶也打開門睇電視。現今公屋或居屋,每層多數只有十餘伙,而私人樓一般每層不足10伙,可能大家習慣了,又或者那些年的平民大眾起居形象深入腦海,現在每層多伙設計即變成奇聞怪則。這些伙數多、單位細的設計,不同年代、不同地點、不同定位的物業都有眾多例子存在,幾十年來,無數香港人都住過、生活過、喜歡或討厭過,分別只是現在獅子山下的價值感已經不一樣了。

記者:伍志輝 林志光 攝影:羅君豪 模特兒:Peggy(Amodel)

西灣河太安樓堪稱「巨廈」

現存最老牌兼最奇特的樓層設計,一定要數西灣河太安樓,工字形設計,每層多達68伙,住宅樓層走廊四通八達,跟昔日廉租屋年代的迷宮式公屋設計不遑多讓。68年落成的太安樓,單位一律為細單位,建築面積385至465方呎,實用面積274至352方呎,是鰂魚涌太古城落成之前,港島東區著名巨無霸物業,跟座落石塘嘴的均益大廈1期,堪稱港島東西兩大「巨廈」。

均益大廈一層32伙

74年落成的均益大廈1期,每層32伙,建築面積300餘至400餘方呎,實用面積200餘至300餘方呎,受惠於港鐵西港島線,不時有實用呎價逾萬元的成交出現。

80年代落成的私人物業,每層逾10伙的設計仍然流行,屯門市中心地段的兩大屋苑屯門市廣場及時代廣場,都有每層12伙設計的座別,一律兩房間隔,電梯走廊呈工字形,內附大型天井。伙數較多,樓價無分別,同樣受上車客及長線投資者歡迎。港島市中心亦有每層12伙設計的大廈,享盡地利的灣仔修頓花園,建築面積548至790方呎,實用面積401至591方呎,間隔一及兩房,建築呎價逾萬元,實用呎價普遍過1.4萬元,近期成交租金1.6萬至2.2萬元不等,需求若渴。

灣仔區人煙稠密,老牌大廈多屬商住兩用,每層多伙設計已屬必然,即使新建住宅物業,受制於地盤面積有限,一層多伙設計亦頗為普遍,如07年落成、由嘉華及市建局合作發展的嘉薈軒,最多每層13伙,最細碼單位為開放式間隔,大門旁設有備餐間及浴室,起居廳及寢區一目了然,外附露台連工作平台,面積合共38方呎,相對現在新建樓宇受法例限定要將露台及工作平台分開興建,形成金魚缸露台及懸棺式工作平台,顯得現行政策真的有點不近人情。

珀麗灣走廊位超長

其實,即使不是市建局的重建項目,近年純私人發展的住宅樓宇仍不乏多伙設計,遠至馬灣的珀麗灣,第17座每層13伙沿超長走廊分佈,開放式及一房間隔,成為進駐馬灣首選,租售皆有捧場客。至於同樣由新地發展的大圍雲頂峰,屬豪宅級物業壹號雲頂的第二期項目,大廈以曲尺形格局,每層最多23伙,由開放式到兩房間隔均備,以現今的社會潮語形容,這類豪宅劏房呎價逾萬元,仍然有市場。

服務式住宅每層單位多

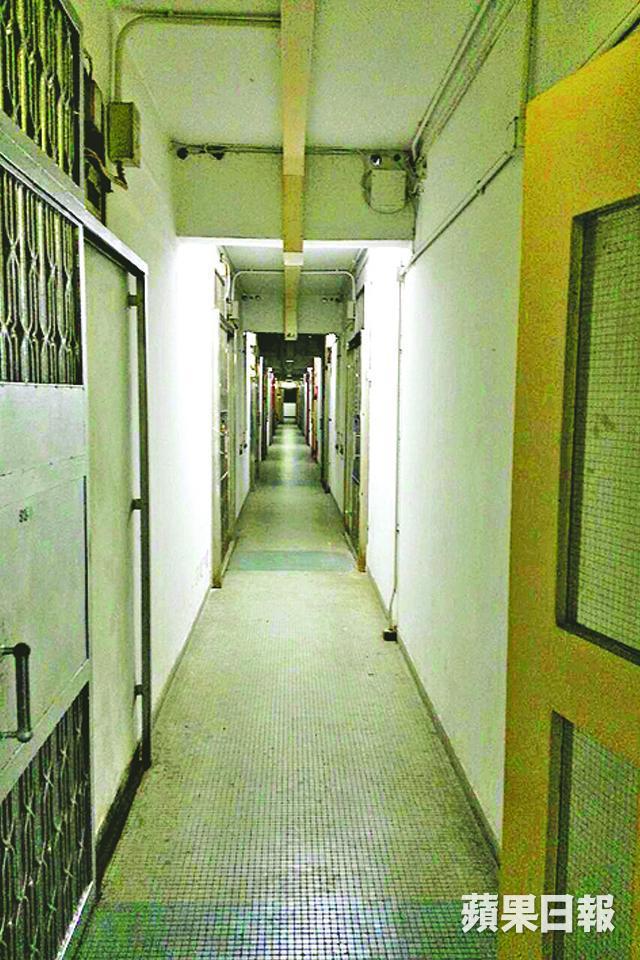

服務式住宅可謂市場上另類住宅,這類通常由工廈經補地價重建的住宅項目,原意是作為住宅及工廠大廈的緩衝區,主要為出租用途,單位戶型以開放式及一房為主,每層伙數由10至20伙不等,就像走進酒店一樣。

2000年初,市場上多個服務式住宅項目的發展商,利用相關條例的灰色地帶,將服務式住宅轉租為售,紅磡都會軒、葵涌雍雅軒、荃灣立坊及樂悠居等都是每層多伙設計的表表者,其中樂悠居每層提供20個單位屬最多。

至於堪稱元祖級服務式住宅的灣仔會景閣,物業早於1989年落成,每層最多20個單位,不乏開放式及一房戶型,以至逾千方呎大單位。

建蚊型單位 發展商賺到盡

本港近年樓價狂升,發展商興建的單位面積卻不斷「收縮」,蚊型甚至超迷你單位屢見不鮮,導致每層越來越多單位出現,此現象純是利益催生。

一梯多伙 利潤更大

萊坊國際執行董事陳致馨表示,由於現時市區地盤一般較小,但地價及樓價卻高,發展商為求賺取更大利潤,及更易被市場吸納,興建超細單位,令售價有更多人可負擔得起。而且對中產打工一族而言,能住近工作地點,只要在他們負擔能力範圍之內,即使單位細小一點也無所謂。

因此,在市區,特別是鄰近商業區如港島中上環一帶,便出現每層多伙設計,不少細至一房,甚至是全開放式單位,且非常受歡迎。發展商亦覷準此類單位需求大,才在發展設計上作出配合,可說是發展商賺到盡,亦可以看成是方便買家在市中心貴價地段入市,就算投資者作長線收租,回報也不俗。

鄭中基@谷德昭搞笑孖寶再發功,笑彈繼續嚟!

周一至周五《亂噏24》約定你: http://bit.ly/appletalk24