敦煌壁畫,像黏在心裏的東西,誰能拿得走?心裏的東西,誰能重塑?

不少人說,敦煌是一生必須去一次的地方。記者第二次到敦煌。

從飛機上看敦煌沙海,深淺啡色山脈,戈壁黃沙萬里。北是天山,東南是祁連山,南面是三危山與鳴沙山。綿綿密密,鳥瞰着五至十分鐘的泥黃。大漠風光,可以想像,風一吹,被牽起的沙堆,像輕紗,一幅輕蓋一幅。曾經有人問記者:「早上看到旅館旁邊的沙丘,怎麼會跟昨夜不同?」

生命分秒在變。敦煌從一千多年前中西貿易樞紐、中古東西文化交匯的國際城巿,到最後懷着莫高窟與榆林石窟等壁畫經卷文物寶藏,沉睡千年。一千年前的繁盛,像在歷史走過的聲畫,走過了,就是走過了。回頭看,豈不也像昨夜星宿?

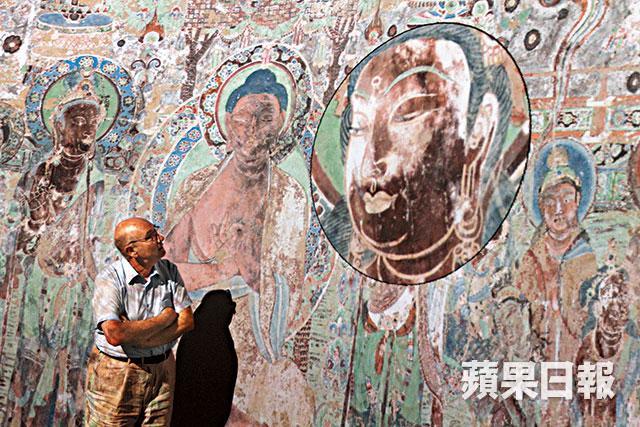

走到真實的敦煌,因為先看到虛擬的石窟。香港城巿大學創意媒體學院院長兼藝術講座教授邵志飛(Jeffrey Shaw)用多媒體三維虛擬技術,把敦煌莫高窟220洞窟重塑。壁畫裏其中七個藥師佛投射到特製圍幕上,可隨意把一個藥師佛的頭像放大縮小,拉近放遠,而且還可以透過聲畫影像重組敦煌琵琶曲,重現敦煌歌舞。

曾經複製吳哥窟的教授,有繪畫及雕塑的訓練,到過意大利浸淫,他是現代敦煌的造佛者嗎?記者到城大參觀時,見教授看着佛像,佛像視線剛好看着他,歷史與現代的互動,是很有趣的學習,但這絕對看不穿敦煌美麗的靈魂。

「你親身到過石窟,這跟三維虛擬的有甚麼不同?」記者問。

「一千多年石洞裏的氣氛當然很不同……。」教授眼睛裏有點為難。凡人想知道真實與虛擬有甚麼分別,親身走入石窟,成了不滅之念。

心裏念頭起了,萬事難休。

要帶着想像的眼睛

念與緣,誰先誰後是說不準的。記者做資料搜集時,發現香港大學佛學研究中心名譽研究員駱慧瑛的博士論文最初是研究現代設計裏的佛學哲理,最終因為與敦煌壁畫的一面之緣,研究之念,完全翻倒了,改為研究敦煌藝術背後的佛學哲理。研究期間,她到過莫高窟及榆林石窟六次,認為城大的三維模擬科技石窟,是認識敦煌藝術很好的接引點。

在英國修讀設計,自小信奉基督教,對藝術宗教意念有特別的觸覺,駱慧瑛感覺石窟壁畫最吸引的顏色,就是中國人習俗裏辦喪事的那種「死人藍」,「青金石是一種貴重的礦物顏料,那種藍色,就叫石青色,所謂青出於藍。中國有青金石,但盛產於阿富汗,價值高如黃金。」

臨行前,2007年到過敦煌而寫下《敦煌語絲》的金耀基,囑咐記者要帶着想像的眼睛去看敦煌壁畫。每一次看敦煌石窟壁畫,都是一次跟歷史相會的緣份。人世間色相會轉換,正如壁畫顏色會因氧化變黑、剝落,像一個老人,生命不能重來,再加一筆原來的色彩都不可能。

記者在中國國慶前夕,在敦煌文化弘揚基金會協助下進入莫高窟十多個不對外開放的石窟。同行者還有在北京工作的台灣心靈暢銷書作家張德芬及她任職科技界高層的丈夫David。

「20多年前看敦煌,根本是不曉得的。」記者說。

「是,我98年第一趟來,也不太認識。」張德芬認同。

生活一天覆蓋一天,歷史一朝覆蓋一朝。220洞窟本來是翟氏家廟,初唐的壁畫,被宋代壁畫蓋着,至1950年由守護敦煌的畫家常書鴻剝開,他是梁思成薦任的第一位敦煌研究所所長。現在,研究所已提升至國家級別,行政上成為高於敦煌縣的研究院。

在一百呎的小洞窟裏頭,西壁前有五個佛像,頂部留着一角唐代花卉圖案,下面的文殊菩薩,漸漸褪色,已經有點氧化變黑。東門南坐在胡床上愛好辯論的維摩詰,深色的衣服顏色有點脫落,但臉容一勾一筆,鮮明生動。

「藥師佛管疾病,是庇佑免遭意外死亡之佛。」在莫高窟任講解員16年的宋淑霞說。七個佛撐着高高如雨傘的華蓋,是220洞重要壁畫之一。東門北的文殊菩薩下的帝皇圖,赤色服,是中國最早帝皇圖。在乾燥泥窟上的礦物顏料,天然柔和美麗,一千多年前的顏色在簡單襯托裏吸引着一千年以後的人。

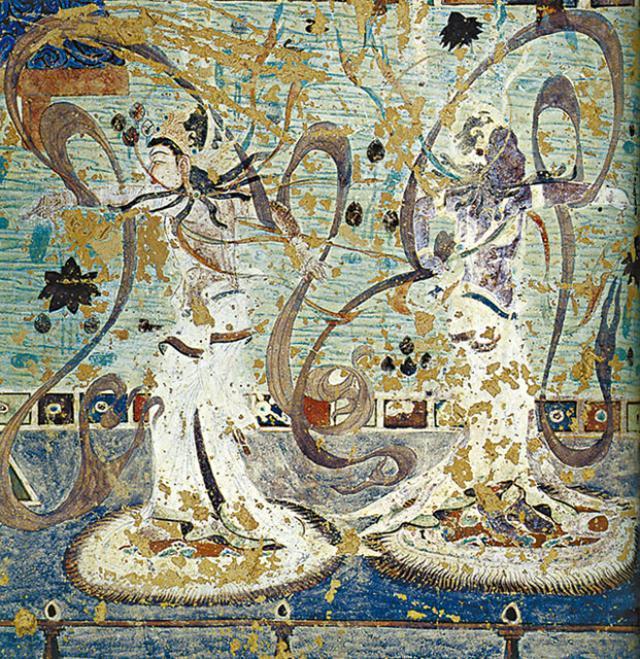

壁上人物,一個扣一個,突然看到一個姿態妙曼的仕女。「她為甚麼憑欄?」記者問。往下望,原來她是看下面一隊宮廷樂隊表演。偶然看到一條綉金線的菱形波斯褲,令人出神。

「這褲子薄薄的,多飄逸,裏面還有一條打底褲。」作家的丈夫說。

「看這些,一勾一勾的眼睛,面貌多傳神。」女作家很着迷。

「你看這個藍頭髮的多漂亮。」講解員說。壁畫上,出現過不少跳舞的男子,聽過研究院屬下藝術所所長侯黎明說,唐朝安祿山身形高大有一米九,而且是個胖子,懂得跳胡旋舞,他相信胡旋舞與現在土耳其及敍利亞等的旋轉舞,同出一轍。

從四世紀至約十二世紀的中古敦煌,商旅頻繁,壁畫裏看到不少外族人物,包括哈薩克人、吉爾吉斯坦人,甚至黑皮膚的崑崙奴等等。學術界說唐太宗有外族血統,會請隴西人李白替他看番文。當時佛教是中國與西域文化共通精髓,敦煌石窟,有的是權貴皇族的家廟,有的是供信眾朝拜的聖殿。壁畫內容,不少與佛經故事及人物有關,稱之為經變圖,即由佛經演變而來的圖畫。

在編號158洞窟裏,敦煌拿不走的寶藏,是15.8米長的涅槃卧佛。偌大佛像的完美比例,看下去,如有生命。剛圓寂的佛陀,半張眼睛,斜着眼珠,像輕睨眾生,又像遠離眾生。涅槃境界,不生不滅。看佛有緣,感覺大唐東西文化豐盛之時,造佛不造神,留下的,是有生命的文化。部份洞窟後來加入的清代塑像,完全不可跟唐代大佛相比。

千年佛像安寧的懾服力,讓作家夫妻都靜默了。看佛相,無言,寧靜,萬事俱休。

第二天,記者從敦煌巿乘車三小時經過戈壁荒漠到達榆林石窟,一片荒涼底下,榆林河谷旁的山洞裏卻藏着盛唐豐碩的文化。

其中西夏壁畫,一隻如南非鴕鳥模樣的「共命鳥」,兩個頭長在一個身上,講解員說是吉祥意思,令人想起中國戲曲裏同命鳥婉約的曲詞。

《未生怨》也是一千多年前的西夏壁畫連載圖。皇帝夫婦求子心切,知修煉的道士圓寂後會投胎為皇后兒子,急於求成,斷山中道士糧水,結果,道士死後化為兔子,夫婦又把所有兔子殺掉。皇后終於懷孕生子了,王子長大,卻弒父殺母,因果循環,都因為結了一個怨。

說不盡的歷史心事

結怨還是結緣,能結也能解。年輕的上海民族樂團助理指揮彭菲,被25號榆林洞窟裏門口兩壁的兩幅水月觀音圖吸引。觀音生男子的面容,穿的卻是輕輕墮在身上的女子華衣。「是剛和柔,陰和陽的結合,也是對美的另一種要求。」

白居易寫水月觀音的詩,是意境也是心態:「淨綠水上,虛白光中,一睹其下,萬緣皆空。」水、月、觀音,是一種靜止內修的狀態。能夠到達萬緣皆空,可能是最自在的一種境界。歷世閱世明世,不經歷過,不會懂得,不懂得,不會珍惜,不珍惜怎去愛,因為愛,才懂得放下的智慧。

到過榆林石窟翌日,一生第二次走上鳴沙山。一步一步踩進輕浮的細沙裏,腳往下沉,一直沉至小腿以上,才真的踏實了。山下一隊一隊駱駝,像搖着百多年前英法俄日奪寶探險家的鈴聲。

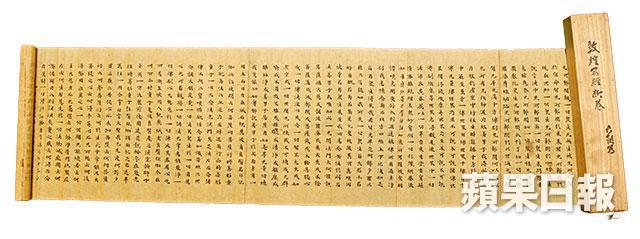

「敦煌者,吾國學術之傷心史也。」研究中古隋唐史的陳寅恪所說的敦煌傷心史,是指敦煌藏經洞內的五萬經卷,九成被愚昧的道士王圓籙出賣了,先給了英國人史坦因,然後是法國人伯希和,跟着還有俄國及日本加入奪寶。留在敦煌莫高窟及榆林石窟的部份壁畫,也曾被美國人用藥水膠布強盜式的黏走。然後是近百年經歷的風沙及大水,至今留傳的約492個洞窟,其中70個向外開放。

「在我來看,開七個都嫌太多。法國南部獵士谷(Lascaux)史前岩畫,限制人流,要事先申請一年才可以入內觀看。」香港大學饒宗頤學術館學術主任鄭煒明說。當年經卷被拿走,得出敦煌學在世界的局面,但近數十年來,研究敦煌薪火相傳,鄭煒明引述老師饒宗頤說:「日本人以前說敦煌在中國,敦煌學在日本。時至今日,敦煌學已有傳承,實際敦煌半數經卷,都在中國各級博物館,饒公說過,今天的敦煌在中國,敦煌學也在中國。」

當年常書鴻與一班「敦煌人」守護敦煌50年,張大千1941年冬農曆11月,風雪中在榆林石窟臨摹壁畫。國學大師季羨林為了解敦煌經卷,學習吐火羅文。而饒宗頤,則前後花了30年在大英博物館及法國國家博物館等,窮半生精力開卷看流落異域的敦煌經卷七、八成,白描畫底稿五、六成。為了研究敦煌婆羅門教經典,更親到印度拜學白春暉父子,研習梵文,對梨俱吠陀(Rig Veda)佛經文體尤有研究,又成立了香港敦煌吐魯番研究所。並對敦煌文學音樂、書法畫稿與及道教文化有很深了解,日本人為他出版29冊《敦煌書法叢刊》,主要關於考證經卷內容及書法藝術,得出的結論認為,敦煌書法是知識分子水平,但絕不能跟顏真卿等大書法家相比。

留在敦煌石窟的壁畫佛像,聚四海眾生。記者回到香港以後,聯絡香港古物收藏家陳永杰,他慷慨帶來四卷六朝及唐代的敦煌佛經真卷。幾年前,他從日本大行買來20多卷敦煌經卷,藏品全部來源自日本敦煌經卷著名收藏家濱田德海。買經的想法很簡單:「不買,怕再流到外人手裏。」

幾年以來,陳永杰第一趟翻開千多年土黃的經卷,展露工整的楷書經文,有一卷破了卷首的,一時考究不了。只知道,一段文化傷心事,在破了邊的紙卷展現。今天有緣看到,也是當年經卷流散所種下的果。

敦煌文化,像一樁歷史心事,說不盡,解不完。匆匆一瞥,還是白居易一句詩說得最透:萬緣皆空。

記者:冼麗婷

攝影:羅君豪、謝榮耀