出於私心,每隔幾年我都會想去昆明看看他,不是為了談論他的作品,亦不是為了窺伺他的生活,單就只是為了那間陋室裏的隔絕和溫暖。你能從他那兒學習一個人怎麼面對孤獨,一個人怎麼在泥沙俱下的現實裏有勇氣選擇另一條荒涼之路,去獲取他心裏珍視的要義。他是中國當代攝影師呂楠。

撰文:鞠白玉

本能就是獨處

沒多少人見過呂楠的真面目,即使他的數次大展在大陸藝術圈裏引起怎樣的轟動,他也不會出現在開幕式上,更別提拿着話筒對自己的作品誇誇其談這樣的舉動。有時他混在人群裏一起看他的作品,不聲不響。但他的摯友開展覽邀請他出席,他會出現,坐在一個角落裏,喝茶,翻書,待喧鬧散盡再默默離開。

我可以描述他的樣子:光頭,面部線條粗獷,狹長的眼睛,結實的身材。他衣着樸素面目中有剛毅亦有一種寬厚,走在街上沒人會猜中他的職業,你會猜測他能勝任任何一種粗糙的工作,過着尋常的生活,他的人生和別人沒有甚麼不同。

陳丹青和劉丹這樣的大師級藝術家談及呂楠從不吝惜美譽,但人們允自去談論他,他並不以為意。他的名字在人們話語間時,他的人在荒原和麥浪裏行走,背包裏是他心愛的古典樂唱片和哲學書籍。多數時間他幾近赤貧,幾個月裏失語,那近乎於自我放逐,去摸索人類社會的邊際。

他最大的本能就是獨處,這種本能對於把攝影當作宗教般的狂熱與虔誠的人來說是一種福氣。他總得獨自在路上,出去,歸來,在他的暗房裏,看每一張貌似相同底片上的近乎一毫米的差距。他非常在意這一毫米,那是他對自己的交代,「否則我與世界上任何一個攝影師沒區別。」

「有錢人也不比我會吃」

作為瑪格南的圖片攝影師,他的大量個人作品是「非售賣」,這個不賣那個不賣,有限的餘利他又再次投入到攝影成本中,注定着他一生一貧如洗。

他不在北京享受着名氣能給他帶來的任何便利,借住在昆明的一個老式居民樓裏。在未見面之前,因為他的拒絕我幾乎是再三請求他,但當他答應時,很周到地指明地址又特意走到樓外的大街口上等着我。

樓道裏是破舊的家雜,繞開這些終到達他的家門。一個兩居室,一間堆滿了器材和相紙,屋子裏的一切值幾百萬。另一間小屋是三面書櫃和一個老式沙發。他摸摸光頭得意道:不管甚麼樣的屋子我都能收拾出一間看書最舒服的房間。走廊裏是一個老冰箱,地上擺着一排西紅柿。「別看我窮,我吃的不錯,有錢人也不見得比我更會吃,我懂營養。」他打開冰箱,裏面是朋友送的野生蜂蜜和靈芝。

除此之外,家徒四壁。不去拍攝的日子裏他就在這間房子裏挑照片,編輯,閱讀,聽音樂。「別人總覺得我難打交道,其實我比賣菜的還隨和呢。」

他非常風趣,但所有談話都會形而上。他整日在哲學書籍裏的浸淫,已經沒有廢話可言。

他也異常慷慨,道別時他將冰箱裏的大半營養品全塞在了我的背包裏,外加兩包他認為極為難得的香煙過濾嘴。他認為最珍貴的都要與人分享。

單幅不會賣

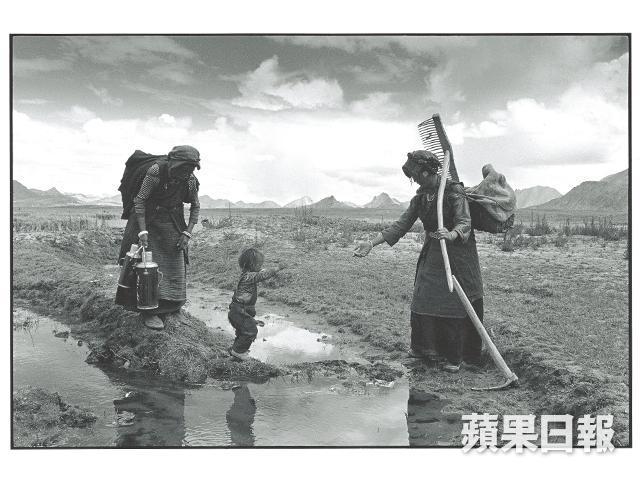

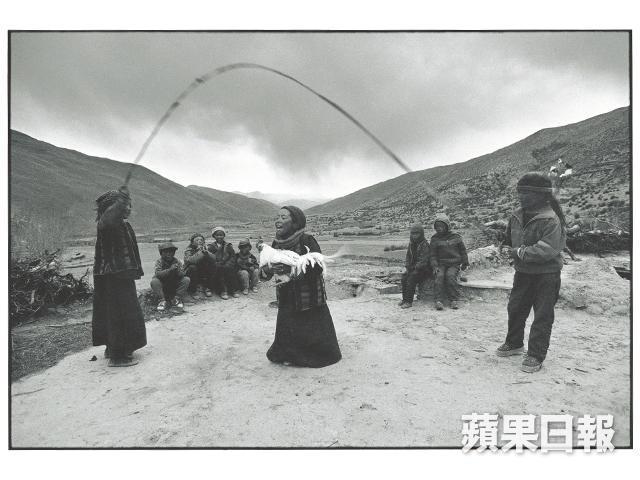

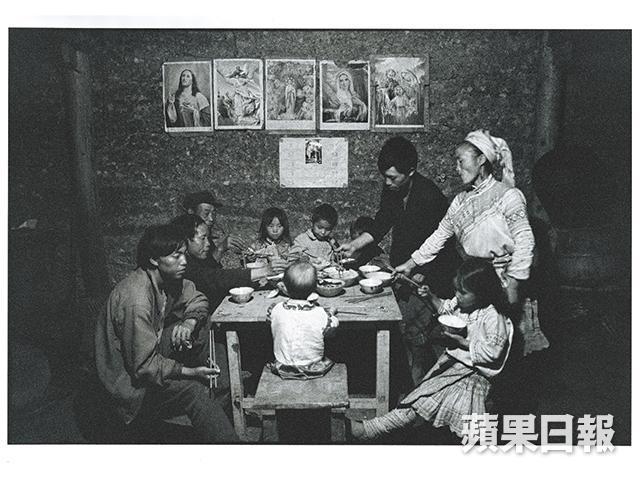

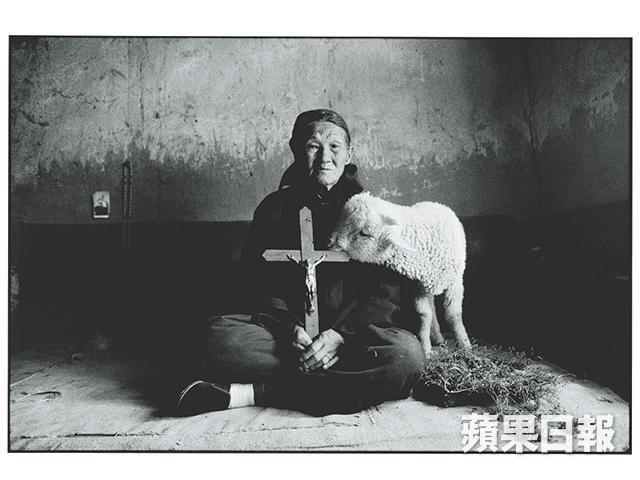

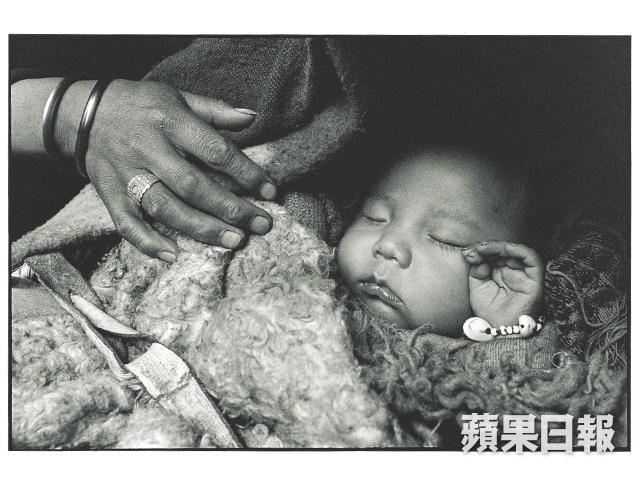

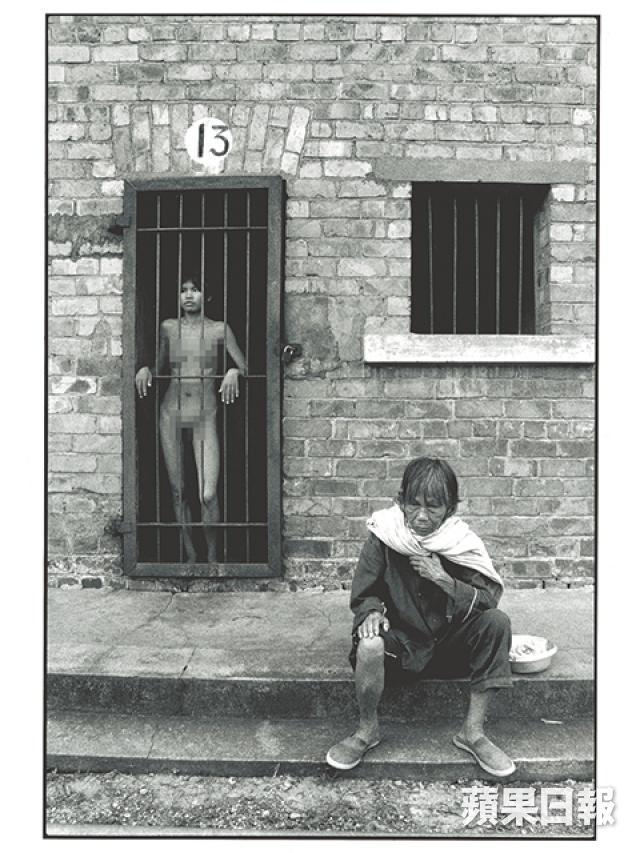

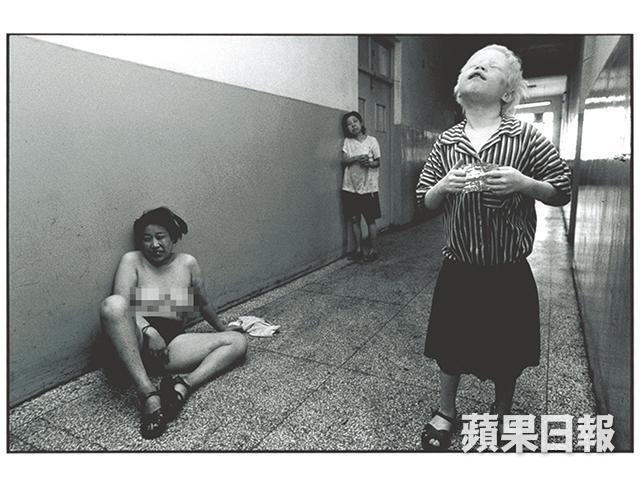

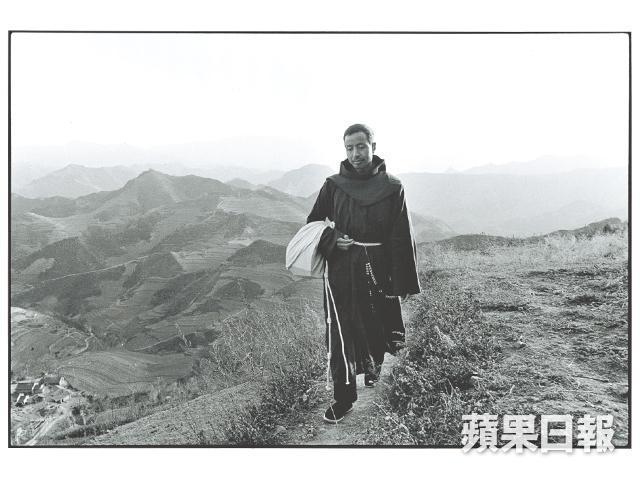

他最為重要的作品三部曲是從1989 年開始,用15年的時間,在極其艱苦的條件下完成了《被遺忘的人:精神病人生存狀況》、《在路上:中國的天主教》和《四季:西藏農民的日常生活》三部作品,共225 張照片。三次重大展覽他皆用不同的假名署名。

他鏡頭下的人有着強烈的戲劇感,但那並非是他安排,而是他以耐心等待得來的。生命之壯美或脆弱,都是真實存在於人類生活之中。他拍的是大多數人未曾見得的人類狀態,但沒人敢說那是邊緣題材,它每時每刻在發生着,等待這樣的人去擷取這一幀。

呂楠是富人還是窮人,很多人無法推論。他在創作上的投入動輒百萬, 而他總是身無分文,甚至在藏地或緬北,他只帶着維生素藥片就能活下來。「吃三餐飯麻煩且浪費,我就養成了習慣,一天兩頓。」

他北京的唯一的作品經紀人苦惱又不無尊敬地說:如果呂楠願意按照商業規則出售他的作品,他早就是大富翁了,十幾年來從沒有人能說服他。

他要求作品必須按照系列成套售出。喜歡單幅並且買得起的藏家大有人在,可是沒有人想買下全部,也買不起。呂楠認為全系列才能搆成一部完整作品,單幅售賣就等於在撕碎他的作品。他個人也從不認為三部曲是他最重要的作品,「一切才剛剛開始。」

命運與救贖

他可以為了拍到滿意的田間光線在麥田裏守護幾個月,藏地的秋收他用了至少3,500個膠卷。他已順從了命運,是題材選擇他,他從沒有主動選擇的自由,他能遇到甚麼自己也不知道。九十年代進藏的內地人必須持有單位介紹信,他沒單位,一個報社總編為他提供一個假證明,十幾年過去他終於要拍完時,那位好心人車禍去世了——一切也已經結束了。

他拍天主教徒的地下教會,四處尋找老神父未果,只能放棄,在回城的火車上,坐在他對面的老者說:我就是那個神父。

他口袋裏沒錢馬上要拍不下去時,總有一個人會送錢來。他在昆明的小寓所住了十幾年,也是夫婦無償提供。除了影像,他已不想從世間獲取別的甚麼。

他對古典音樂有異常的熱愛,那些唱片陪他在漫長孤獨的旅程中。他談及歌德,普魯斯特或是冷門哲學家就如同剛從這些人的寫作間裏窺探過又偷溜出來般,有無以名狀的共鳴和喜悅。他的拍攝也未嘗不是一種哲學觀念的投射,他在三部曲之後又孤身去了緬北監獄,去拍在勞役中的絕望世界,而拍出的照片卻總有種救贖的意味。天主教佛教盛行的地方,人類在生存的苦難面前是如何虔誠於宗教並匍匐地活下去,並且努力保持尊嚴。他在旁邊觀察他們的同時也理解自己與他們同處在一種生活裏。

不能擁有愛

與呂楠是沒法談論世俗生活的,他壓根兒不在意,像任何純粹的藝術家一樣,他主動與那樣的生活隔絕開了。金錢名利或柴米油鹽的瑣碎似乎不在他的價值體系裏,但我想知道他的情感世界是甚麼。他注定無法過正常的生活,沒人會這麼守望和等待他。

他摸摸光頭笑:愛情,就是想念她。有那麼一個人。你不能真正擁有愛,但心裏能擁有自己的感情。

他又問我:「你怎麼不問問我為甚麼非在昆明住?我的家人朋友都不知道我在這兒。」為甚麼?

「我以前出過一件事,所以不能回北京生活,我只能在這兒。這事兒我永遠不能說。」

的確,他在北京的作品經紀人也經常不知他的動向,找他只能憑運氣。呂楠到底有甚麼迫不得已不能在的理由,和他相近的幾個人都迴避了這個問題。

我感覺他是願意回來的,他甚至在京郊租了一個工作室,運回許多器材。屋子裝滿了,但他人仍然漂泊在外。他一個摯友的家裏留着呂楠幾年前去小住幾天時留下的牙刷,但他下次甚麼時候來,沒人知道。

呂楠孤獨但不孤僻,他未因拍攝另類題材而對人對事產生冷感,他是愛着人們的。像他鏡頭下在高原土地上秋收的農民,甚至狂亂的瘋女,在他的視角裏都有一種順從,那種順從讓人類顯得高貴。他們無法改變甚麼,但順從亦是一種修行,人也具有了神性。

西藏的四季與世上任何的四季有甚麼不同呢,日出而作日落而息也是世上農民的本份。他沒有格外要去擷取一種與眾不同,他畫面裏的秋收如同畫家米勒筆下的《拾穗者》,他發現這驚人的相似後卻無法改變,人們在土地上的姿態在千百年來是一樣的。

所以,呂楠儘管是業內稱道的隱居的大師,他卻從未獵奇,從未拍攝過甚麼不同。他在世間尋找一種尋常性,也把自己當作一個尋常的人。

呂楠:

1962年生於北京。在《民族畫報》工作5年後,毅然辭去公職當自由攝影師。1989至1990年拍攝中國精神病人生活狀況輯成《被遺忘的人:精神病人生存狀況》。1992至1996年拍攝中國鄉村的天主教輯成《在路上:中國的天主教》。1996至2004年拍攝西藏農民的日常生活輯成《四季:西藏農民的日常生活》。2006年開始拍攝緬甸金三角。

足本收睇《亂噏24》x 陳慧琳;之後有請搞笑孖寶鄭中基谷德昭玩轉再玩轉!

周一至周五《亂噏24》約定你: http://bit.ly/appletalk24