要於西健一郎經營的「京味」討個位子,難若登天。

這麼多年來,每次去東京前都習慣致電訂座,那怕是兩個月前抑或抵埗後才碰碰運氣,都換來預期中的失落。

西健一郎已故的父親西音松是昭和初期關西排名第一的料理人,71歲的小說家平岩弓枝說,父子二人都身懷無盡頭的絕技,她每次光顧都立即訂下重臨的日子,才不會撲空。自2007年米芝蓮推出第一本東京指南,要頒發三星榮譽予「京味」,今年76歲的西健一郎居然斷然拒絕,本來隱於新橋的小店才春光乍洩,一位更難求。

不知那裏來的運,這次託當地人訂座,電話那端居然說:只會於下午招待新顧客,九月廿八日中午十二時可以嗎?來不及興奮,對方開出條件,必須與能說流利日文的人同行……

記者、攝影:顏美鳳

擾擾攘攘,總算排除萬難,找來一位日本人作伴,比預定時間提早抵達這家樸實的京都町家門前。生於京都的西健一郎,30歲自立門戶跑來東京新橋開設這家專做傳統京都料理的店,小店座位有限,一頓動輒五、六萬日圓,仍然惹得日本文藝界大人物如作家志賀直哉、畫家梅原龍三郎等爭相訂座,西健一郎又從不讓客人在店內拍照,除了五年前日本電視台為他拍攝過特輯,便鮮有接受傳媒訪問,46年來關於西健一郎和京味的故事都似是傳說,只曾聽過,親眼見證的沒幾人。拉開趟門窺探這傳奇的一刻,心跳難免加速。

門一拉開就只見一張能坐九個人,與廚房相連的檜木長枱,客人坐上去,後面就只留一道僅夠走動的通道,僅此而已。這是一家「割烹」店,意思是廚師的割、烹功夫都呈現客人眼前。西健一郎確有大師的威嚴,身穿白衣,腳踏木屐、眼神凌厲、表情嚴肅,他和七個徒弟確定我沒有不能吃的東西後,就繼續他們的忙碌。廚房的空間不大,連同女助手共九人,跟客人比例是一比一,如果這團隊稍欠一點默契,準會弄出許多亂子來,但我看到的卻是一個井然有序的系統,不用叫喊不用表情都配合得天衣無縫,每人都是像獨立運作的零件,但組合起來就精密如陀飛輪的機芯。西健一郎要靠枴杖的輔助走路,在廚房內卻比任何小伙子更拼勁,清洗完松茸轉身就去切蘿蔔,眼尾看到湯快熬成,就舀一口試味,連客人用過的餐具被收回去,他都率先拿去清洗,在廚房內他徹底放下身段,對料理崇敬得不敢輕視任何一個細節,我對這老人已心存敬畏。

「京料理着重季節,要用當季材料描繪一幅季節的圖畫,感恩大自然的惠澤。」一頓京料理中的盛器也要反映四季更迭的美妙,西健一郎最執着這些。用葉形小碟盛載的前菜有如一縷黃葉似的飄到面前,提醒我時為初秋。這道前菜由烤過的腐皮包裹着當造的稜子魚不過是個引子,就已經吃出製作人的細膩;夾在兩抹淡雅味道中間有道麵豉醬,把過去一生吃過的麵豉醬都顯得太濃太假太造作,西健一郎自己調校發酵的麵豉醬清甜雋永。

湖水綠的小缽內是海膽獨有的艷黃,上面蓋一層透明箒喱增添艷光,舀了一匙放進口,海膽負責散發甜美,藏在底下的百合茸與香芋各自抒發芳香,以為京料理許多複雜細節都為裝飾居多,但高人之作例無虛發,上面一層透明箒喱原來是精髓,西健一郎說那是用魚骨熬湯做成的,為所有食材提鮮增甜,他還說湯汁是每家料理店的靈魂,各師各法,京味的靈魂就是這個魚骨湯。他說過,半世紀的料理生涯,練就到一看顧客表情就知道他滿意否,他應該知道京味的靈魂正在勾我的魂魄。

「料理人就是順應天時,在最好的時節遇見最好的食材,再用雙手激發出超越本身的美味。」

初秋總是少不得松茸,通常信州的最快收成,但西健一郎誓要等到京都丹波那些更香濃的松茸冒出頭來。用最簡單的方法燒一下就好了,放在我面前幾枝肥粗而短小,另一些卻相對地瘦,菇頂呈傘狀,我各試一口,上等的松茸果真越咀嚼越芳香,粗短的爽脆多汁,卻不及瘦小的香郁。西健一郎說松茸可分成四個成長期,像人一樣最美好的都是中段,我吃到的正是傘子即將打開而菇莖肥美的第二階段,以及菇傘盛放馥郁芳香的第三階段,都是風華正茂各具千秋。

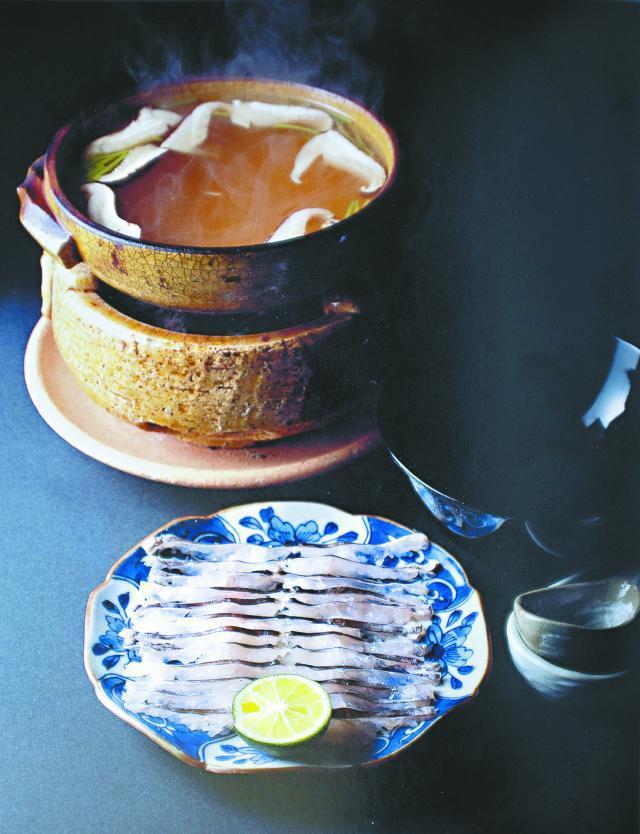

由我一踏入店內,站在面前的小師弟就一直小心翼翼地為滿身細骨的鱧魚去骨,然後每隔一毫米便𠝹一刀,大師兄就用松茸、香菜燒了一窩湯,京都是遠離海濱的內陸地區,過去無法獲取新鮮的海產,只有生命力強的鱧魚,是唯一可以活着運到京都的。土缽端到我面前,我親眼看到本來肉色透明的魚肉,一加入湯裏就被有如激流般洶湧的熱湯激發出生命力,捲曲成一個白色的肉花球,在巨浪裏滾來蕩去,等到風平浪靜,湯鍋升起縷縷芳香,湯、松茸、魚肉,都至臻完美,這個鱧松茸鍋喝得人心激動,演活了京料理的精髓,就是精煉到只剩下最基本的元素,簡單、新鮮,不染一絲塵俗。

西健一郎的父親西音松曾任前內閣總理大臣西園寺公望的私人廚師,被喻為京料理翹楚,他17歲就被父親送去京都的「割烹」店學藝,修業時已闖出名堂,到東京自立門戶時,國寶級茶道大師千玄室不但為此店取名,還親筆書寫成字畫,一直是店內唯一的裝飾。西健一郎一開店已得到許多文壇巨人的支持,晚晚座無虛席,但掌聲越多他越清醒,不斷問自己:「這樣就足夠了嗎?」從沒跟父親交流過廚藝的他,返回家鄉京都,跪在父親面前懇求他傳授廚藝,父親才隨他到東京,在86歲逝世前的12年間,有一半時間都侍在這家店內。「最初他覺得我還沒有當廚師的資格,總是不讓我看到最關鍵的步驟。」他靠旁敲側擊,逐步體會京料理的精髓。此刻的我有着他當年面對巨人父親時的疑惑:怎麼同一個材料,落在他手總是高一個層次?

「為了創造出更好、更富內涵的味道,我無時無刻思考該做甚麼、該怎麼做。不斷學習,直至生命的盡頭。」

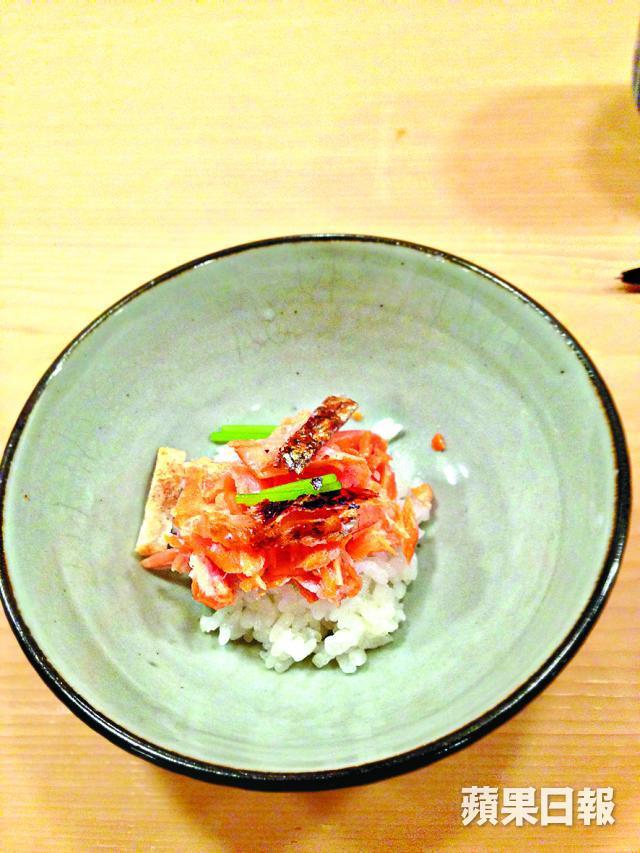

吃到燒物,我不知道那來的魚肉,如此馥郁撲鼻,他撐着柺杖去找出雜誌要解釋那是京都若狹的深海野生甘目鯛,這種魚我吃過無數次,但這次用長備炭燒,魚肉油而不膩,旁邊的鮎魚春像個會爆發鮮味的炸彈。揚物中的鮑魚足有兩隻手掌般大,被切成條狀,當天婦羅般炸,他要畫一個地圖說明千葉縣外房勝浦的水流湍急所以鮑魚質地爽脆。尾聲有當造的松茸飯,一打開陶瓷土煱全店香氣滿盈,師兄告誡吃得再飽也要吃烤鮭魚飯,用長備炭烤得滑嫩豐腴的魚肉撕碎,放在熱騰騰又粒粒肥潤的白飯上,夾雜酥脆的魚皮,誰說味道不能量度,我的舌頭就度出多一分心思就多一分滋味來,西健一郎說:「誰都能用好食材做出美味的菜餚,用普通食材能做出同樣的美味,這才是廚師。」

甜品都吃過了,西健一郎確定我是個會揸筷子,不會把芥辣混豉油蘸魚生的傢伙,就撐着枴杖張羅要找女兒的名片,告訴我下次不必託人訂座,直接致電給會說英語的女兒就好了。他規定第一次光顧的外國人要與能操日語的人同行,不為擺架子,只怕文化語言不通,平白浪費蘊藏於食物內的動聽故事。他腳踏料理台就至死方休,今日已被封神卻仍然會說:「料理人就是經歷屢次嘗試失敗之後獲得自信,到今日我還是從失敗中尋找自信,永遠不會滿足,除非生命終結。」牢牢守緊這家小店,感恩四季的惠澤,無意喧嘩搶眼,連米芝蓮都拒諸門外,因由委婉。「連信用卡付款系統我也沒有安裝,員工又不會說外語,只怕招呼不周。」

他跟徒弟們為我送行,我知道他由開店那天起,對待每個客人都堅持要目送到身影消失於視線以外,那怕今日已是撐着枴杖的老人。前面還有好長的路,我於心何忍,惟有一出門就轉往左邊的小巷子,怎知他一個人隨我轉到巷裏去,一直站在街口躬身,每次回頭仍見他謙卑的臉,轉身向前走,腦內自然浮現他在廚房裏洗碗的畫面,幕幕觸動心靈。一個廚房居然可磨練出這等的修養來。這是一頓無懈可擊的京理料,也是一堂畢生受用的課。

地址:東京都港區新橋3-3-5

收費:按廚師當日採用的食材而定,大約每人五萬日圓

足本收睇《亂噏24》x 陳慧琳;之後有請搞笑孖寶鄭中基谷德昭玩轉再玩轉!

周一至周五《亂噏24》約定你: http://bit.ly/appletalk24