梅窩一向寧靜,最近因為政府決定在梅窩興建居屋、梅窩至愉景灣街渡擬停辦、以及下周開鑼的銀礦灣沙灘音樂節三則新聞,佔據報章部份版面。如非失憶,當記得這裏曾經遊人如鯽,梅窩人永遠記得1997年5月22日,青嶼幹線與青馬大橋開通,大嶼山交通樞紐由梅窩轉移至東涌,梅窩復歸寧靜,忽爾想起《反斗車王》裏的打冷鎮。

記者:邵超

攝影:潘志恆(部份圖片由梅窩鄉事委員會-梅窩文化展覽中心、新大嶼山巴士提供)

模特兒:Fiona@Style

歐洲人樂園

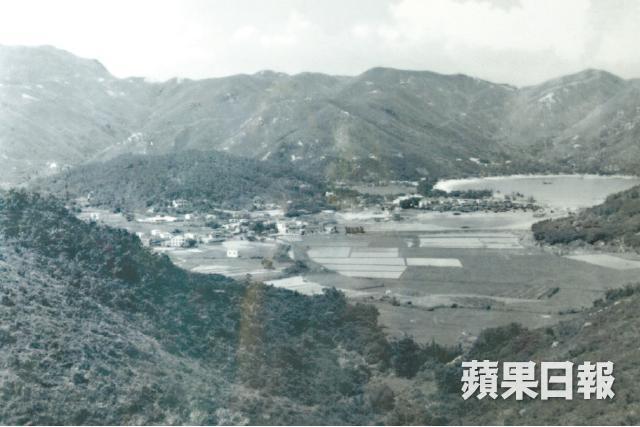

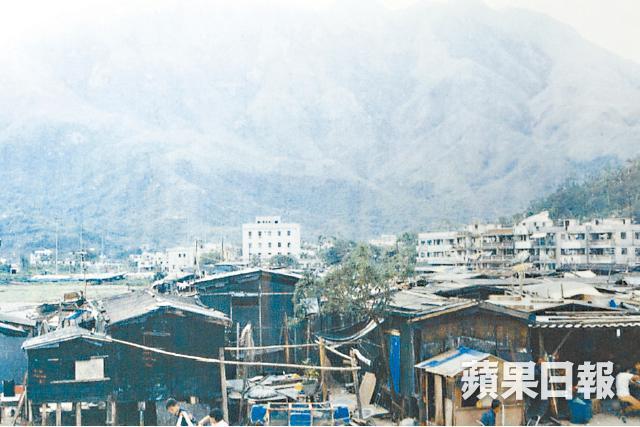

國慶翌日,留島一天,在市集Bike Shop借了單車,像鄉民般騎乘單車穿梭村間去採訪,所見的人不過數十。新居屋興建在即,數年後梅窩新增數百伙居民,局外人如我惟恐梅窩寧靜不再。銀礦灣沙灘音樂節搞手之一、離島青年協會主席葉錦洪說:「梅窩面積約半個港島大,但只有五千人居住。」蚊型人口不足以破壞寧靜,新居民不會引來遊客,只是進一步溝淡梅窩原居民的比例。梅窩是漁農社區,六十年代來旅遊,處處田野,大概也沒有多少人記得它曾經有過棚屋,後來變成海濱長堤。居於棚屋的原居民的根,被石屎埋葬,然後他們於1988年遷徙到另一個大石屎——梅窩唯一的公屋「銀灣邨」,剩餘的單位,住着非島民。全港建於鄉村的公屋為數不多,低密度建築又有美景相伴,筍盤也。2006年,無綫《新聞透視》做過一個節目叫《梅窩死城》,講述梅窩被邊緣化的蒼涼,本地人口減少,外籍人口比例大增,葉錦洪說:「梅窩是華洋雜處的社區,這裏的外國人又以歐洲人為主,看超市的貨架便知道。這批居民熱衷參與地區活動,像中秋晚會,一半出席者是外國人。」他們大多富有,懂得購買丁權改建整座三層高村屋,也有人當了地產經紀。

足本收睇《亂噏24》x 卓韻芝;緊接歡迎「宇宙最強」甄子丹!

周一至周五《亂噏24》預埋你: http://bit.ly/appletalk24