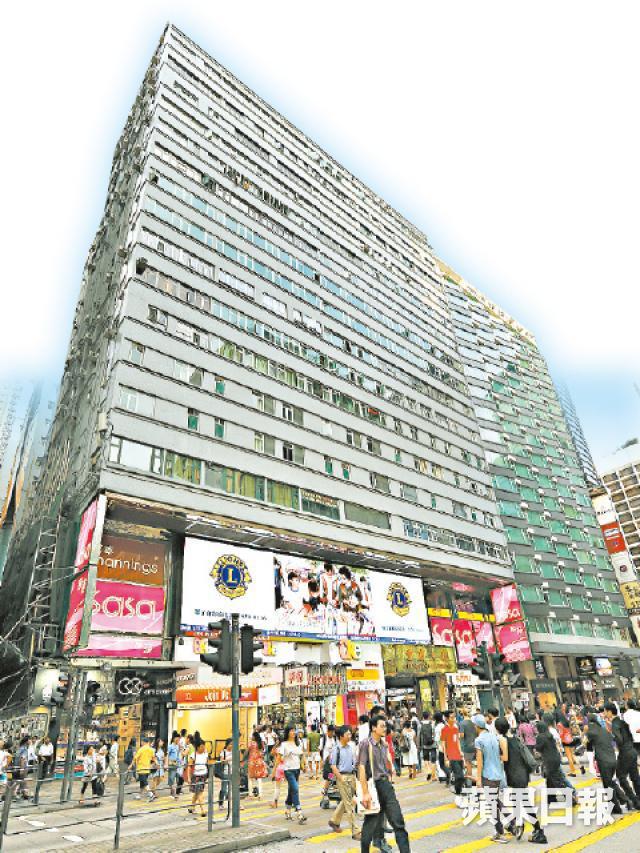

重慶大廈是全港賓館最高密度的舊廈,旅客在《重慶森林》前已認識它,即使《時代》雜誌形容為「全球化最佳例子」,中大人類學教授麥高登撰下《世界中心的貧民窟:香港重慶大廈》,香港人依舊置身事外。時間撥回重慶初建時,葉問第一代弟子劉功成師傅,成為首個在這裏開設賓館的廣東人,找到人生的第一桶金,由國際化談到內地化,終於在咖喱味裏嗅到消失中的港味。

記者:邵超

攝影:陳盛臣

「我誤會你想採訪劏房!」正式會面前,劉功成師傅在聽筒的一方傳來這句疑問。是的,在舊廈開設平價賓館,在幾百呎至千多呎單位,劏出最多的房間,放最多的床,說是劏房始祖也不為過,只是賓館的住客是旅客。香港最有名的數幢賓館舊廈如重慶大廈、美麗都大廈、先施大廈,本來就是商住混合大廈,賓館跟民居爭相劏得就劏。當中重慶大廈最為有名,香港人都知道它,也許都來過這兒吃咖喱、做西服、買Bollywood電影老翻。

邊做賓館邊供樓

這個城市普遍認為買磚頭最保值,在六七十年代的香港,就有不少賓館老闆,邊做賓館邊供樓,最後擁有數個,甚至十幾個單位做業主。1977年,劉功成師傅買下人生第一塊磚頭:「我第一間賓館就在重慶大廈!」一個愛玩的少爺仔,向開設廠仔的母親借來$15,000,先花掉一半去玩:「那時看到賓館有商機,便用剩下的$7,500搞生意,一個月上期加兩個月按金花掉$4,000,餘下的錢置床具。」現時重慶持牌賓館有180間,房間總數逾1,400個,它的前身是重慶市場,1961年才重建為17層高的商住大廈,慢慢發展成現在的小聯合國。六七十年代,不少避難來港的上海人租或買單位做旅館(guest house),劉師傅則是開設旅舍(hostel):「七十年代教功夫,有空便出外閒逛,也有出國機會,見識不少。當時香港只有兩家旅舍,發覺搞旅舍可以認識外國朋友、學英文,頗有意思。旅舍只有多人房,背囊友聚在一起,互相交流旅遊訊息,或組成旅伴前往下一個目的地,所以房間很小,但公共空間很大。」

由24個床位起家,每床收$10,那時賺錢很簡單:「以前駕車到機場巴士站派卡片拉客,懂得說幾句簡單英語便可以,最緊要『cheap』!」為了方便外國遊客遊中國,中學畢業的劉師傅,更膽粗粗自製中英對照的旅遊指南,這本土炮《Lonely Planet》集結了背囊友的心得,更加互動、窩心。你來我往,劉師傅由旅舍的英文名字「Travellers Hostel」、花園旅舍「Garden Hostel」,到後來替外國人代辦中國簽證的天星旅行社「Shoestring Travel」,都由外國住客投票選出,他笑說:「我一向奉行民主。」開賓館見盡四方人士,遇過漏夜走佬或發難欠交房租的,有功夫底子的劉師傅總能一一化解,至今他仍記得「第一個月就賺錢,第二個月蝕錢」。人生中唯一一個月蝕錢,全因他年少氣盛,跟外國遊客爭執打架:「湯藥費加上多次保釋金,白做!」以後學乖了,現在還學懂以黑制黑,即「黑人制黑人」之意。畢竟,收容的住客來自百多個不同國籍的紀錄,當中除印度人、巴基斯坦人外,非洲人為數不少。

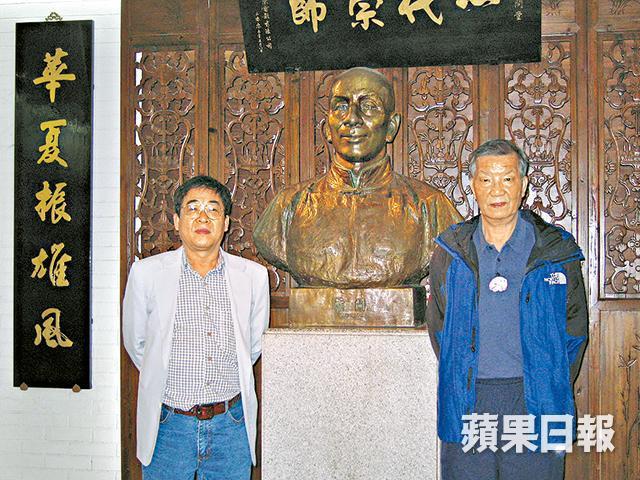

賓館大亨到詠春大亨

七十年代末開業,撞正中國改革開放,到了八十年代初,客群中出現很多用公費來港交流的內地幹部,當時做官的錢也不多,住進重慶大廈便可省更多錢留作零用錢。時光飛逝,自由行到今天已屆10周年,劉師傅這位香港旅遊業賓館聯會主席,看遍賓館業變遷,由招待外國背囊友變成內地遊客為主,如今藉着互聯網訂房,連拉客也不用了。自由行拉高物業售價,像昔日經營賓館者由租變買,變得越來越困難,但劉師傅始終認為這是一門穩賺的生意:「即使租金三萬,約有七八間房,每房日租$400,入住率八成,七除八扣每月仍有兩萬多的利潤,不差。」劉師傅擁有十多個單位經營賓館,說他是賓館業大亨,他即更正為詠春大亨。他經營的背囊者旅店已易手,心思都轉到美麗都大廈的功夫花園──一個集旅舍與學習詠春拳於一身的旅舍,背囊者旅店借功夫花園還魂,與外國人交流的方式,不限於提供旅遊資訊、代辦簽證,劉師傅說:「外國人學功夫較有恒心,一住便是半個月。」今年旅發局推出多個另類香港遊,當中包括詠春拳體驗,讓遊客參觀李小龍展覽和學習詠春,劉師傅當然舉腳贊成。

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange