儘管居住環境狹窄,但港人從沒視郊野公園為負擔,難怪陳茂波只一句考慮發展郊野公園興建樓房,已經挑動市民神經,曾受政府邀請考察香港郊野環境的國際級保育顧問甚至說:「用來建樓房的話,這將會是香港和世界的損失。」

記者:周燕

攝影:許有達

模特兒:Katherine@Jamcast

不可逆轉的保育

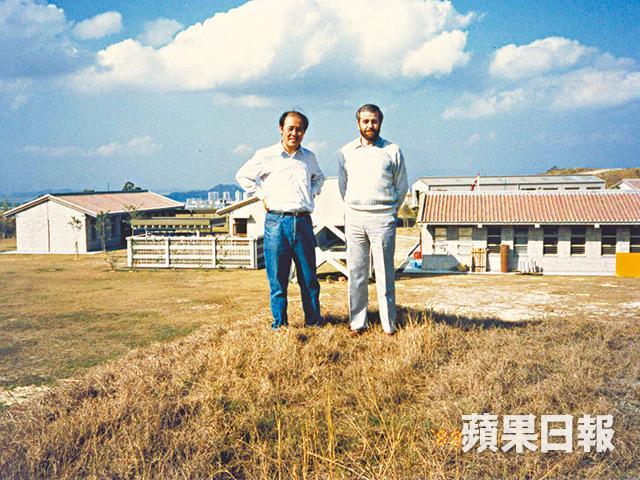

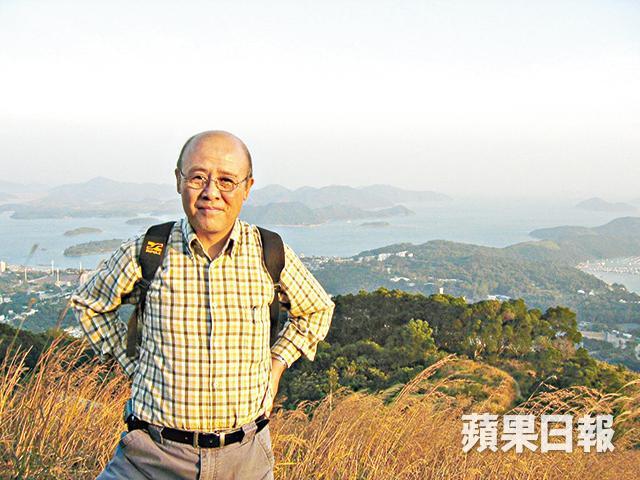

「郊野公園的出現,賦予了香港個性。」漁護署前助理署長王福義在1978年加入漁農處,擔任林務主任,見證多個郊野公園誕生,「我加入漁農處時,首批郊野公園如城門郊野公園已經成立,我當時負責過馬鞍山、清水灣、大欖等郊野公園的規劃工作。」講到有人想打郊野公園主意,他除指出這大片青山綠野受法理保護不容侵犯外,也提醒那些想壞腦的人甚麼叫保育,「保育是Irreversible的,不可逆轉的!保護區的定義是很清楚的,一旦劃定了,就得永久地保育下去,不是一朝一夕的事。」他就讀英皇書院時已經愛上地理科,「當時未有郊野公園,但已經有很多人喜歡行山,也出現了很多行山隊,郊外康樂設備簡陋,都是市民自己搭出來的,所以很容易發生山火意外。」他在港大主修自然地理學,後來赴北威爾斯班戈大學修讀環境林學,半生都與好山好水為伴,退休後在大學教書,帶學生走進山林。

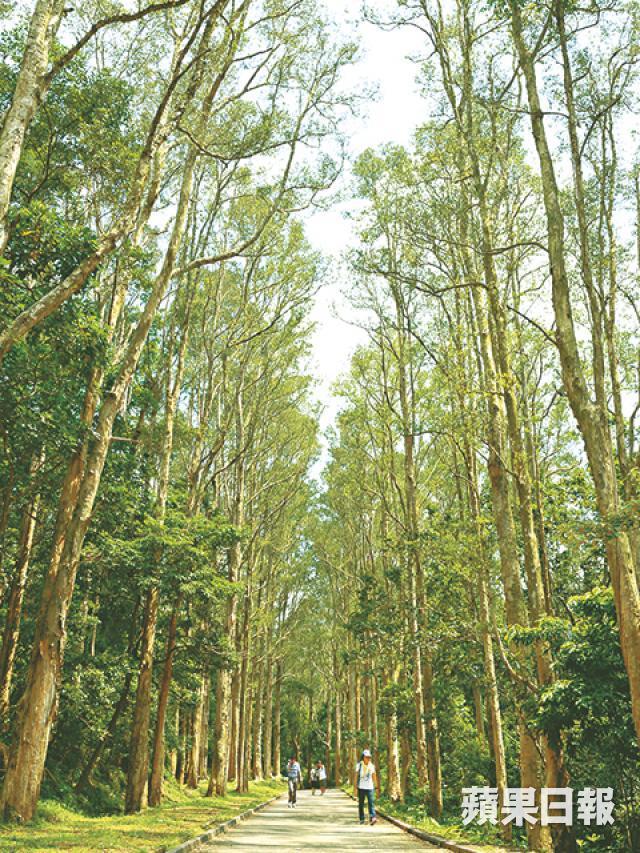

今天每個郊野公園各有風貌,無人不驚訝大自然的創造力,但原來沒有人類對大自然的承擔,香港山林可能是另一個樣子,港英政府早在五十年代已經廣泛植林,保護水塘食水,就如城門郊野公園,城門水塘旁邊的白千層既開出一條條優美步道,也給遊人一個寧靜空間。你以為自有永有?「自然生長的話,怎會這麼整齊有序地生長在水裏?五六十年代,政府從澳洲引入白千層,白千層不怕水浸,可種在水塘邊。」引入香港的樹種還有生命力頑強的台灣相思、紅膠木和濕地松等等。規劃郊野公園,主要考慮有關地區的生態、康樂和教育價值,港英政府早在六七十年代已經有意設立郊野公園,足見其對大自然的承擔,「比起外國,香港郊野公園面積很小,但佔地比例有四成,相當了不起。在國際會議上,香港常常被引為例子,研究為何一個都市化空間可以有這麼大地方用作保育。」令王福義印象尤深是,中國園景學家陳從周教授曾在1986年遊覽城門郊野公園,「他稱讚香港郊野公園環境清幽秀麗,比起大陸的紅紅綠綠舒服宜人得多。」

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange