香港郊野公園的成立,其實要多得美國學者戴爾博(Lee M. Talbot)夫婦,他們在六十年代應政府邀請,考察香港郊野環境,隨後撰寫了《香港保存自然景物問題簡要報告及建議》(Conservation of the Hong Kong Countryside)。電郵訪問,我告訴這位年逾八十的學者,現在有政府官員竟想發展郊野公園,用來建樓房,香港市民很不高興。他回說,很欣賞市民有這個反應,強調香港郊野公園是世界上其中一個最出色例子,不但有生態保育價值,而且還可給公眾享用,難以找到其他大都會與香港相提並論,「用來建樓房的話,這將會是香港和世界的損失。」

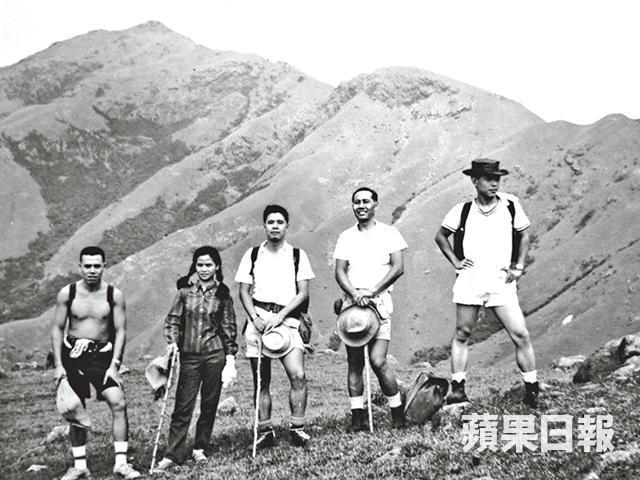

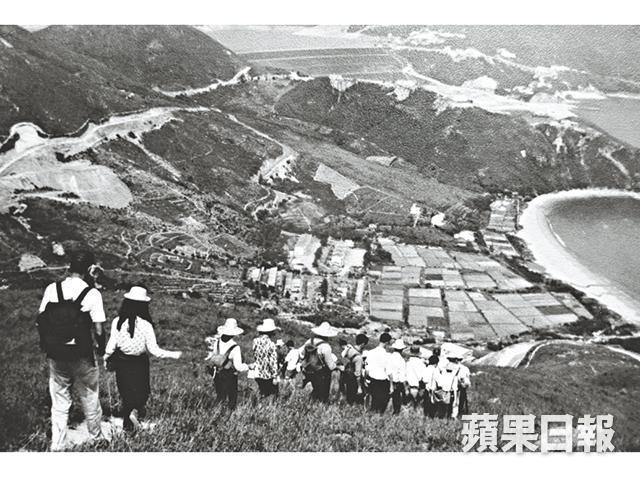

戴爾博曾在1955年、1964年及1965年探訪香港,「香港是我們基地,當時我們是十一個東南亞國家的保育顧問,因為這是IUCN(International Union for Conservation of Nature)工作一部份。」在這段時間,戴爾博夫婦經常走進香港的山頭野嶺,「我第一次接觸香港郊外,只感到大部份地方退化得嚴重,但地勢很壯麗。我覺得這片土地有潛質來一次戲劇性的復原。」2005年戴爾博重遊香港,他記憶中的一片荒野,已經變成林蔭處處的郊野公園了。

發展簡史

1870年代:政府在郊區設隔火帶和行人小徑,成立了花園及植林部。

1959年:全港植林面積約4,800公頃,樹種主要為生命力頑強的紅膠木、台灣相思、濕地松,植林工程為後來的郊野公園奠下基礎。

1966至1967年:社會動盪,當時一半香港人口在21歲以下,政府意識到為青少年提供康樂活動的重要性,舉辦首個林務營。

1971年:政府動用「戴麟趾爵士康樂基金」,在擬建的城門郊野公園進行試驗計劃,設置燒烤爐,深受市民歡迎。

1977年:香港首三個郊野公園正式劃定──金山、城門、獅子山,又參考英國設計多條自然教育徑。

1979年:劃定21個郊野公園,建成首條長途遠足徑麥理浩徑。

1984年:首個予傷殘人士使用的「傷健樂園」,設輪椅徑,在香港仔郊野公園正式啟用。

1987年:香港首條家樂徑誕生。

1995年:米埔及后海內灣列為國際重要濕地,政府頒佈《海岸公園條例》。

1996年:首批海岸公園及海岸保護區被劃定。

2003年:香港爆發沙士,市民透過郊遊遠足,寄情山水才可暫時忘憂。

2006年:天水圍香港濕地公園正式開幕。

2013年:香港目前有24個郊野公園及特別地區。

鳴謝:三聯書店

資料來源:楊家明《郊野叁十年》

部份圖片由受訪者、郭志標《香港本土旅行八十載》提供

熱血青春電影《狂舞派》席捲今夏,柒良同阿花嘅夢想去盡未?

男女主角聯同導演黃修平齊上《亂噏24》,動Live預埋你!

http://bit.ly/appletalk24