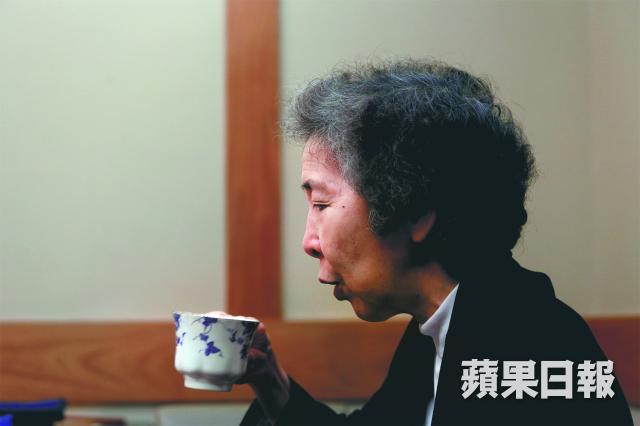

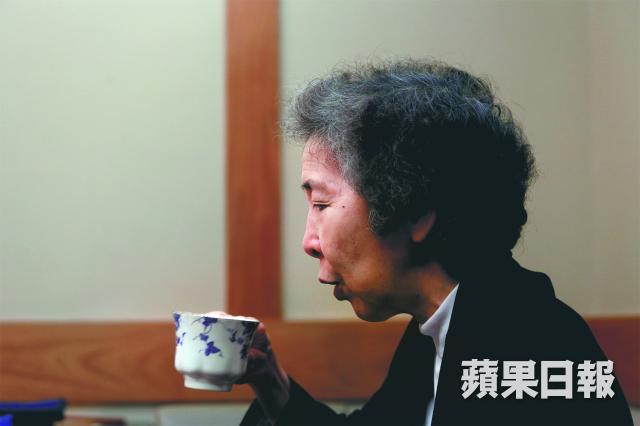

在置地廣場地庫賀菊日本餐廳裏,美心集團伍氏家族第二代伍淑清對記者說,她一直不是美心集團僱員。

置地廣場是中環地標,物業屬老牌英資怡和洋行旗下置地公司擁有,裏面最少有三間餐廳是美心伍氏家族的。位於一樓中心位置的Café Landmark,名人食客看商場風景,樓上閒逛高級品牌商店的人也可以看名人風景。地庫賀菊日式料理隔鄰是美心第三代伍偉國由烘焙夢想演變而成的「simplylife Bakery Café」,中午時分最多活力中環族聚腳。被稱為美心太子女的伍淑清,曾替置地打工16年,最終,她是中國企業合夥人,現正擔任全國政協常委。

現代國際商業大都會,要買的,除了質素,還有位置。位置,與關係有關,關係,跟着時代而轉變。美心兩位創辦人伍舜德與伍沾德,半世紀以來,既跟英國人合作做生意,也跟中國內地發展夥伴關係。香港最好的優勢是,我們可以選擇跟誰做朋友,或者,不跟誰做朋友。我們可以選擇生活在國際思維裏,也可以相信自己丹心愛國。伍淑清是北京航空食品公司副董事長,她有辦公室在中環太子大廈。從太子大廈到置地廣場接受訪問很方便,在英國人的物業裏,她再說起中國領導人與法國牛角包的故事。

因牛角包北上做生意

很多時候,一個人所做的決定,都跟經歷有關。因為經歷之中,總有些事物叫人念念不忘。對於鄧小平來說,留學巴黎讓他留下法國牛角包的記憶。

約於78年,新華社香港分社社長王匡請伍沾德考慮進內地搞飛機餐,最後由伍淑清代父「出征」。結果,萬事俱備,就是沒有一個話事的人敢批出第一個中外合資企業。1980年3月8日,中國民用航空局局長焦急跑去見鄧小平。按伍淑清看過沈圖文件後所述,局長與中國領導人大概有這樣的對話:「那位伍先生是做甚麼的?」「他在香港做餐廳。」「懂做牛角包嗎?」「當然懂得。」「那就快批給他。」

伍淑清說,當時伍家跟內地完全沒有人脈關係,美心及她有份參與的第一家中外合資企業,經層層批文,「民航局局長就去通知李嵐清,說鄧小平同意了。於是李嵐清就拿文件去給各部批核,谷牧副總理簽字,江澤民先生又是委員會的副主任兼秘書,也簽了字,再由汪道涵簽,然後是周小川的爸爸周建南簽。簽好批文,有人打電話給我爸爸,『伍先生恭喜了,批了,領導同意了。』4月10日批給我們001號合營企業」。

生意做好,牛角包更要做好。81年民航局局長特意叫美心做牛角包,說要送去鄧小平那裏。

「鄧小平有沒有回應?」記者問。

「我想,吃了沒有事就算是ok。」

「你們那時做的飛機餐,一開始就有牛角包?」她點頭說:「現在也有,都是因緣巧合,那時我不代表美心去商談,我代表我爸爸,因為當時沒有人願意去做這件事。」

爸爸的名義,她親赴內地商談,「傾妥之後,回來找東亞銀行、牛奶公司及美心一起做合營企業。又到銀行管理局處理,後來東亞退出,牛奶公司又賣了給德航,於是德航變成合夥人,美心也是合夥人,我也是合夥人,我們組了第一個香港合營企業進內地,在北京、上海等地經營,跟着再四處做其他合營企業。」

今天伍淑清是香港著名女企業家,完完全全的中國合夥人,於內地創立很多合營企業,包括十多個飛機餐企業,北京、上海、大連都有,美心也是合夥人。「沒有『老竇』支持,我又做不到這麼多的事情。」

看陌生的資料跟眼前65歲女企業家很不同,走到現在的階段,有些事情對她已經不重要,例如畫眉,「以往會畫眉,現在,沒有人要看我有沒有眉了罷。」過往幾乎只跟左派報章做訪問的全國政協常委,對父親伍沾德近況無可奉告,不談佔中,也不談政改,「政改,我做了不知多少工夫了,做多於講。」

意大利修院於十九世紀創立的香港第一所女子中學嘉諾撒聖心書院,教出陳方安生、鍾麗幗及任關佩英三個港英女高官,也教出伍淑清及梁愛詩兩位愛國女企業家及法律界女強人。自從三年級開始,伍淑清就愛國,「從那時起,我想,我要為國家做一些事情,不是阿爸教,也不是阿媽教,沒有人教我,是我自己想做。」她接受13年中國文化教育,13年英國文化教育;13年中國歷史教育,13年歐洲及國際歷史教育,六十年代到過英國及美國的哈姆斯頓(Armstrong)大學進修英語及管理學。對於任何獨立思維一輩來說,愛國無罪,縱然,有時在現實與愛國之間,愛國是近乎浪漫。

帶着香港女企業家發展的議題來訪問伍淑清,明知要讓她談政治是不容易。陳方安生說過希望商界為政改發表意見,伍淑清對師姐的說話,不肯作公開評論。像她這樣一個香港長大的番書女政協常委,八十年代在中國營商之時,曾經在《大公報》寫過不少隨筆,每次都以英文書寫,再找人繙譯為中文,其中一篇提到她人在北京,想起朱自清的《背影》。中國人的思想,外國人的學養,這是香港人有趣的地方。

「你對中國文化的愛是可以理解。但對大陸國情,不少後生一輩,並不喜歡。早20、30年,見內地政治落後,大家都會怕,你面對中國……」

「我們今天不是討論這些。」

「只是個討論。你在內地做了這很多事情,而大家都見到中國情況,好多地方仍然落後,自由與社會制度(與香港)不同,你對這個國家的感覺是怎樣的?你仍然愛這個國家?」

「我自小都是愛國家,聖心教我們愛國家。自小三年班有一個先生跟我們說,日本人『蝦』中國,日本老師如何教學生,給一梨子你吃,孩子說好吃,再給第二個梨,孩子覺得很難吃。日本老師說,第一個梨是中國梨子,第二個是日本的梨子,你要能吃好的梨子,就要打中國。何謂愛國教育,是聖心中文老師教我的,當時聽了,我們知道自己一定要爭氣做中國人。」

她中學讀歷史,讀到第二次世界大戰,五十年代讀書時還未到文革,畢業後文革開始,也讓她看到問題。「我爸爸認識好多朋友是《大公報》、《文匯報》的,忽然間報紙『冇晒嘢睇』,我們在香港長大,看到情況。當時我爸爸說過一句說話:『現在好辛苦,將來會好。』」

那時候,她幫工人寫過布條、信件寄回大陸,甚麼「南沙沙中大隊」,她仍然深印腦海。只知道,內地人「好慘」。至鄧小平78年改革開放,她就抱着一個中國人好奇的心態回內地看個究竟。「第一次去成都,好窮好落後,沒有廁紙甚麼也沒有,我買了Dettol(滴露)及膠桶回去消毒、盛水,又去了武漢和重慶,都在78年,現在若果時光倒流,我當時說過,中國應有機會發展。」

若年輕20年定居上海

七十、八十年代浪遊中國是當時香港年輕人的愛好,分享中國行的那種情懷,越艱苦,越浪漫,然後是「六四」與97。經歷那些年的香港人都會漸漸明白,愛國是痛苦的。

「針對弊病,例如貪腐等問題,我們也不是不愛國的,這在國內有矛盾嗎?」記者問。

「孫中山所說:天下大同。現在我們爭取小康,求大同存小異,否則,鄧小平也不會讓香港有一國兩制。」

「這與我們想糾正貪腐是沒有矛盾的。」但她只聽到矛盾兩個字,回答說:「說矛盾,任何社會都有矛盾,沒有地方沒有矛盾,你家裏也會有盾矛。問題是如何解決。」記者就問她如何解決?

「這是見仁見智,我不是philosopher,不能解答。」

當中國真的好起來的時候,不同人按自己不同的經歷對中國有不同看法。當中國好起來的時候,我們不只沉醉愛國不愛國,不同範疇的人看中國有不同焦點。現在,很多香港人看中國的焦點已轉移在社會政治的弊病,一個時代的浪漫已經完結。

分別於94及96有份創立全國工商聯中國女企業家協會和香港女工商及專業聯會的伍淑清,現在關心的,是如何做好一個中國合夥人。她到過非洲、拉丁美洲、哥倫比亞及古巴等地方,關心中國及香港女企業家面向世界的可能。她說,現在不少內地女企業家都很成功,劉少奇的女兒曾是她們的會員,「她曾在美國哈佛大學修讀商業,回去中國後,開了商業顧問公司,把外國大企業帶去中國,替中國合夥人解決好多基建及財務法制問題。」曾任國家主席的劉少奇,在文革中被批鬥至死。

「(過往的)政治在這個時代已經不是問題了?」

「這個時代是講商業,她也完全沒有提父親,但我知道她父親是誰,我認識她很久,也認識她媽媽。」不管政治怎樣走下去,中國合夥人,是這一代的路向。「她回去中國20多年了,57、58歲,不小了,不用提父親,靠自己本事,在裏面有本事的,不用提及誰人。」

伍淑清欣賞上海,認為上海的土壤令人思想敏捷。倘使年輕20年,她會選擇定居上海,因為,上海未來的發展,不可思議。可是,北京上海污染嚴重。

「全世界都污染,看你的肺是否可以挺得來,新加坡都有污染問題。」

「如何解決污染?世界企業家都很關心的。」

「這個你問李克強總理啦。」

香港飲食業王國美心第二代的中國經歷,令她懂得比較不同地域的中國人。她崇拜福建人,「廣東人走來走去,只做駁腳,不肯讀書,我是廣東(台山)人。安徽人也是不讀書的。香港福建人書香世代,家裏有錢沒錢都要讀書,上海人因為環境令她轉數快。」

女政協常委把香港與內地相比,一比之下,香港跟一百年前一樣,摸不着前面觀景似的。「內地30年前起步的地方,現在等於一百年的進步,與香港比,我們五十年代已起步,但我們這十年來是停滯了。」

在香港,她當年替置地處理過不少合約項目,包括星光行、怡東商場及置富商場,「老襯亭是我搞的。」在內地,81年她提議北京巿長開始做核數師事務所,引進合資法,「誰給我們寫合資法?就是金刀梁(梁智鴻)的姨仔寫的,請她把香港的公司法寫進去給我們做合資企業。」跟着是九十年代的民營企業發展出的中國特色資本主義社會。

「要明白歷史發展,所以35年發展,等於跳躍式發展,現在與世界接軌,那30多年,我們叫第四度空間,像光速一樣快,香港我們由八十年代好進步,到今天我們是不是好進步呢?我們不是好進步,我們現在像食滯了,停步不前。」

是誰令香港停滯不前?不樂意碰政治改革的人,會把政治想成是經濟社會甚至是科研發展的桎梏。伍淑清說她帶過曾俊華及王永平等官員去井岡山參觀,也帶過女工商及專業聯會會員了解中央黨校。她走過的一條中國路,她的選擇,沒有人可以置喙。

「以往晚上走在北京,幾乎沒有燈的。那時只有單車,叮叮噹噹的,現在,車是太多了……,全世界看着中國的發展,又羨慕又妒忌,又眼紅,像打翻了五味架一樣。」甜酸苦辣,還有一種味道是甚麼?是不同人對中國的不同感覺。

記者:冼麗婷 攝影:梁志永

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange