大澳,吉慶街,不知何時開始,有對夫婦在自家門前賣起羅漢果茶來。

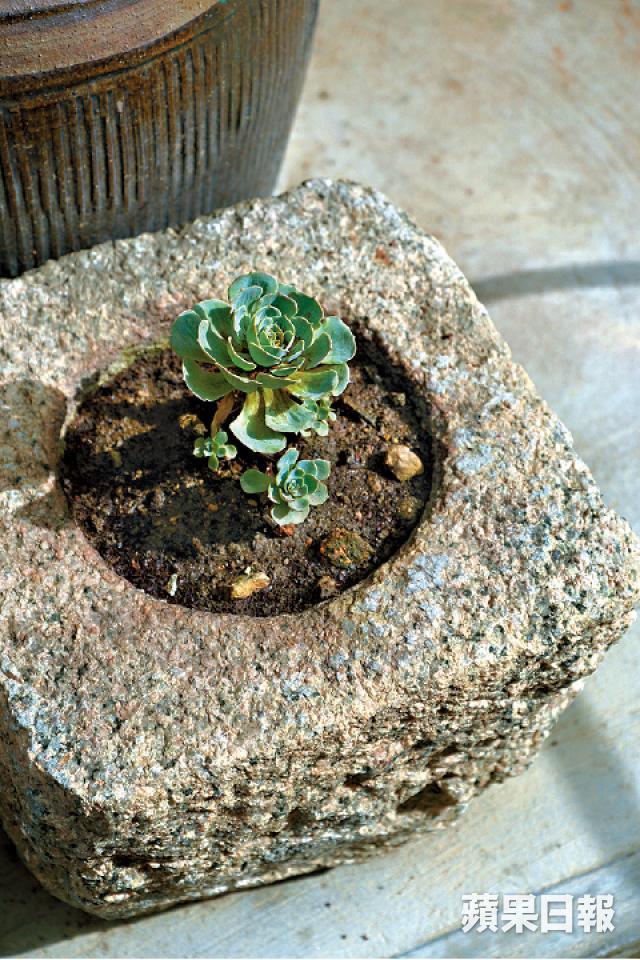

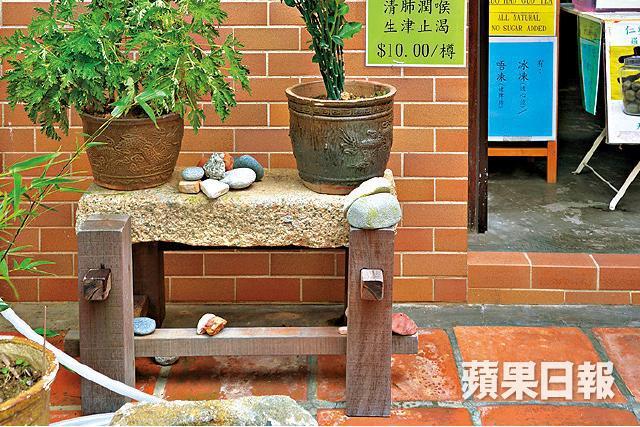

這裏是「仁興和記羅漢果茶」,趙太顧店,趙生在屋前做木工,像佛一樣專注,顯得悠然自得。屋前掛着木牌,說明它是1933年的老宅,老街坊都認得趙太是昔日「仁興和記士多」老闆的女兒,她跟丈夫於2010年重返大澳,把祖屋煥然一新,重新裝修後,漸漸成為這古老水鄉的舊物收容所,由小學桌椅、缸瓦到盆栽都有。趙太指着門前一張用木和石砌成的座椅,是大澳常見的坤甸木和大麻石,「就地取材,在街邊、海邊拾垃圾,有時是老街坊主動送來,這些材料丟掉就可惜。」上一輩的人,都懂得愛惜舊物。

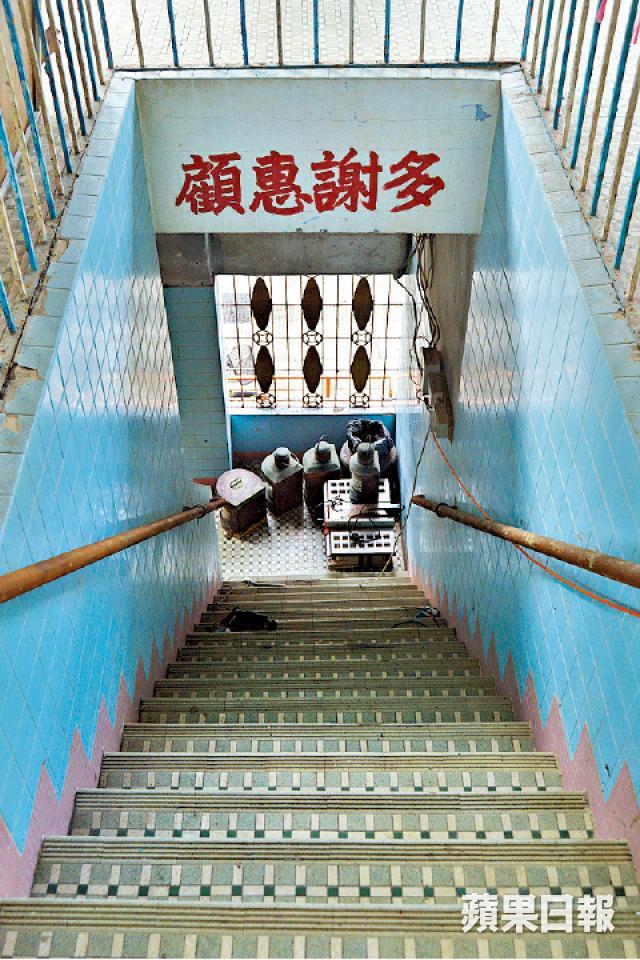

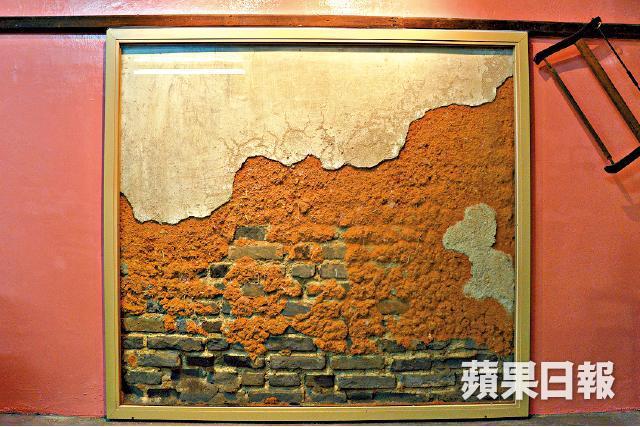

登堂入室,門框、窗框、拼花階磚和樓梯依舊,地下一層有幅牆畫特別吸引,用的不是畫筆,因為根本不需要畫筆,名為畫,其實不過是個框住牆壁內部原結構巨型相架,畫裏一片頹垣,趙生解畫:「保留它,希望有人知道牆壁結構,青磚外髹用禾稈草灰、黃泥、砂子混合而成的砂漿。」這樣的牆特別防潮,趙太笑說:「最初看到牆壁摻雜了禾稈草,還以為偷工減料。」街坊小道消息,祖屋是昔日工務局在大澳興建的三座建築物之一,自是結構堅固,但趙太卻說無從稽考。

這座粉紅色老宅,其實是吉慶街56號及58號兩座相連的兩層高房子,趙太本姓陳,自幼陳氏一家五口租住58號天井搭建的木屋裏,父親就在老宅門前擺檔賣餅乾,自食其力,最後儲夠錢搬入老宅前舖經營士多。那些年,56號是成記酒家,是街坊群聚之地,當時福滿林酒樓還是大澳酒店,成記酒家也很當旺,但趙太一家從未做過座上客:「酒家職員給的餸尾,倒是吃過。」大澳分水面人和陸上人,陸上人有從事水稻耕種的客家人、從事鹽業的鶴佬人及前舖後居做生意的廣府人,陳家是潮州人,總覺孤立無援:「生活得很辛酸。」成記酒家後來變成金記酒家,不久56號及58號同時放盤,業主優先賣給她的父親。吃過苦,才懂得吃甜,就像那天在舌頭裏回甘的羅漢果茶,人老了,現在就是回甘的時候,趙太:「童年舊居無可取代,寧願多花一倍金錢,也要保留這祖屋。」

大澳本身其實也是一杯羅漢果茶,先苦後甜。成記酒家老闆的孫兒Benny回流大澳開設環保時裝店,此前他一家都住在大埔。七十年代吐露港填海發展新市鎮,向來是大澳人趕墟市的屯門,也落實發展新市鎮,不少大澳人受到政府宣傳吸引,遷往大埔及屯門。Benny在八九十年代多次回大澳探親,發覺街道冷冷清清:「小時候的大澳擁有更多本土特色,家家都曬鹹魚,一落巴士就嗅到鹹魚香。」相較其他離島,大澳的配套較為缺少,但有失亦有得,至少連鎖店從未在大澳插旗,「大澳人安於現狀,不貪心,或未至於很貪心,也貪心不起。」大澳不死,天時地利最重要是人和。

仁興和記羅漢果茶

地址:大澳吉慶街58號

激戰拍續集,但家輝話唔敢再變筋肉人?

到底練定唔練?即睇足本《亂噏24》,專訪張家輝、林超賢!

http://bit.ly/appletalk24