四年前,社會為了是否興建高鐵而爭議不休時,時任運輸及房屋局局長鄭汝樺煞有介事說:「高鐵有必要盡快興建,否則香港會變成孤島。」當日鄭汝樺以近乎恐嚇的話語試圖令港人相信,如果香港不挨近大陸就會乞米收場,而往後的日子政府努力搞中港融合,結果是小商店被金舖和藥房淹沒、樓價炒高、奶粉賣光,連孩子學位都竟然要跟人搶,於是近年開始有人懷念起當初香港自給自足的日子,大家開始反思在與內地經貿及文化越益密切的趨勢下,埋單找數香港究竟有賺定蝕凸?這個問題或者難有一個簡單的共識,但近年港人對以自由行為客路對象的商舖嗤之以鼻,反而針對本土市場及題材的電影叫好叫座、藝人在微博批評共產黨,擺明不會為「市場」放棄「立場」。而偏偏他們越這麼做,越受香港觀眾歡迎,似乎港人心目中已有答案。

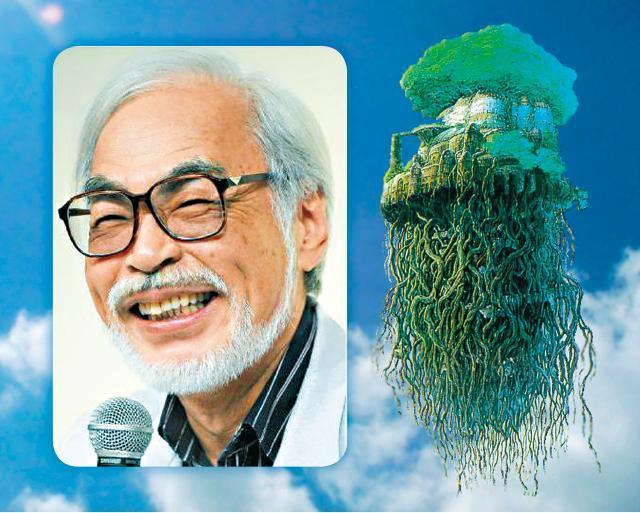

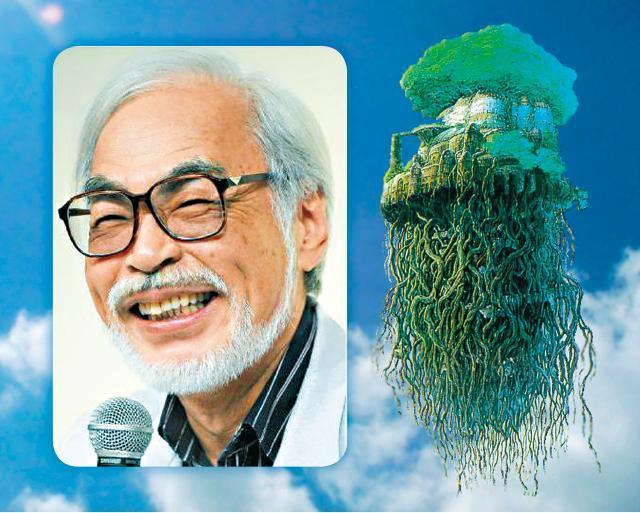

剛宣佈退休的日本動畫大師宮崎駿從來不是靠迎合市場、討好主流而打入國際。宮崎駿接受記者訪問時曾經說,創意的東西最不應該全球化,也不希望自己的作品國際化,他堅持要為日本人製作動畫,要保持自己的地方色彩。廿一世紀初美國動畫氣勢逼人,一向講究傳統手繪的日本動畫也依樣葫蘆,追求電腦技術和特技效果,卻被宮崎駿猛烈抨擊,說那些作品缺乏人的感覺和藝術感。

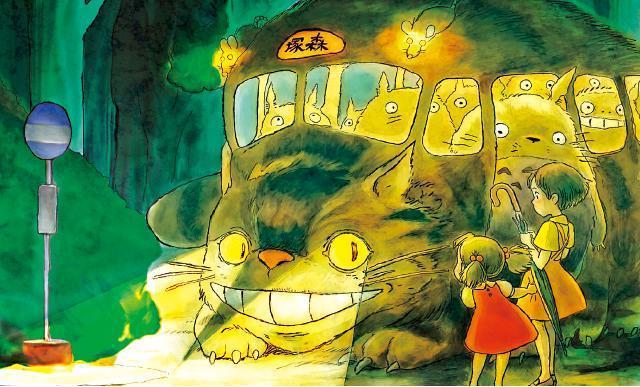

我最喜歡的宮崎駿動畫是《天空之城》,已經是廿幾年前的作品了,我當時跟幾個兒時玩伴一同上戲院看。我不太懂看漫畫,連格仔的走向都搞亂,讀小學時只看最簡單的老夫子,中學階段開始看洋葱頭和麥嘜,接觸動畫主要透過免費電視的卡通片,偶然看迪士尼和老夫子電影。當時動畫界仍是手繪年代,沒有電腦特技,但《天空之城》那些景物變化、角色移動、風起光轉,卻讓兒時的我深信藍天之上真的有個城市,我坐在戲院內還真覺得自己跟主角一齊在天空飛翔。

後來動畫越出越勁,畫面逼真得像相片一樣,美國DreamWorks和Pixar鬥得難分難解,角色栩栩如生得像有血有肉,觀眾幾乎難以分辨那到底是畫出來的動畫還是拍出來的電影。它們製作了許多得意卡通角色,像史力加、巴斯光年、毛毛和大眼仔等等,又衍生出許多紀念品和玩具。

不過無論這些角色如何立體如何逼真,我還是覺得造型簡單的龍貓才是永恒經典。明明已經是廿幾年前的動畫,我至今看見龍貓還是會幻想自己睡在牠軟綿綿的肚腩上、騎着牠毛茸茸的貓背飛翔。就是到《千與千尋》,宮崎駿仍堅持沿用簡潔細膩的手繪,淡淡雅致的色彩,跟美國動畫那些繽紛奪目的顏色很不一樣,但最後一樣在國際市場叫好叫座,甚至贏得奧斯卡最佳動畫獎。

如果用香港高官的思維邏輯,明明全世界觀眾都在追求官能刺激、電腦特技和3D效果,而宮崎駿沒有靠向大市場迎合主流,就是故步自封、就是跟世界隔絕。但,宮崎駿的成功正正說明了這種思維的謬誤。

72歲的宮崎駿生於第二次世界大戰時候,經歷過貧窮飢餓、戰火連天,一直感激堅強偉大的母親把自己養育成人,於是多年來宮崎駿以畫筆繪出他的理想國度,《風之谷》和《天空之城》帶出保護環境和反戰爭的訊息,《龍貓》和《魔女宅急便》講親情和友情,《千與千尋》講在物慾橫流下追求良善的人性。他最近在威尼斯影展播映的新作《風起了》,也是以一位戰機設計師的故事表達他的反戰主張。宮崎駿雖然形式上仍堅持用手工繪製動畫作風,但他的精神靈魂卻是世界的,而因此他能夠獲國際市場肯定。

特區政府一直哄騙我們說香港要經濟發展,惟有靠中港融合,而政府所說的「融合」,說穿了就是淡化甚至犧牲本土文化來消弭兩地的文化差異。但明明內地欠缺的人權法治和資訊自由,才是香港多年來成為國際城市的基石,而因為這種優勢,外資公司和國際機構才會選址香港。我們惟有立足於本土,但保持跟世界接軌的價值觀,包括民主、自由和法治,這樣我們的空間才會更大。

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange