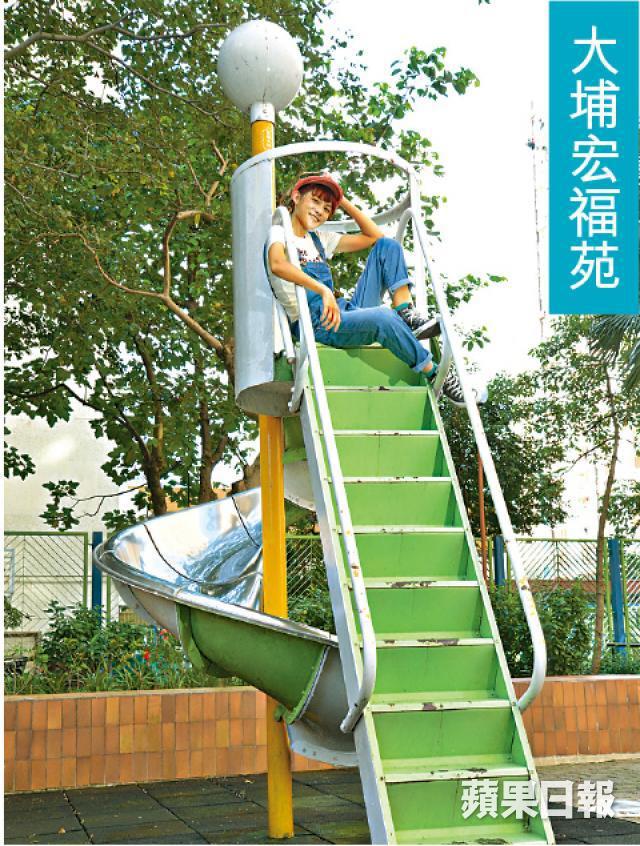

小時候,最愛到牛頭角下邨

的兒童遊樂場玩,那裏有七八十

年代最常見的氹氹轉、蹺蹺板、

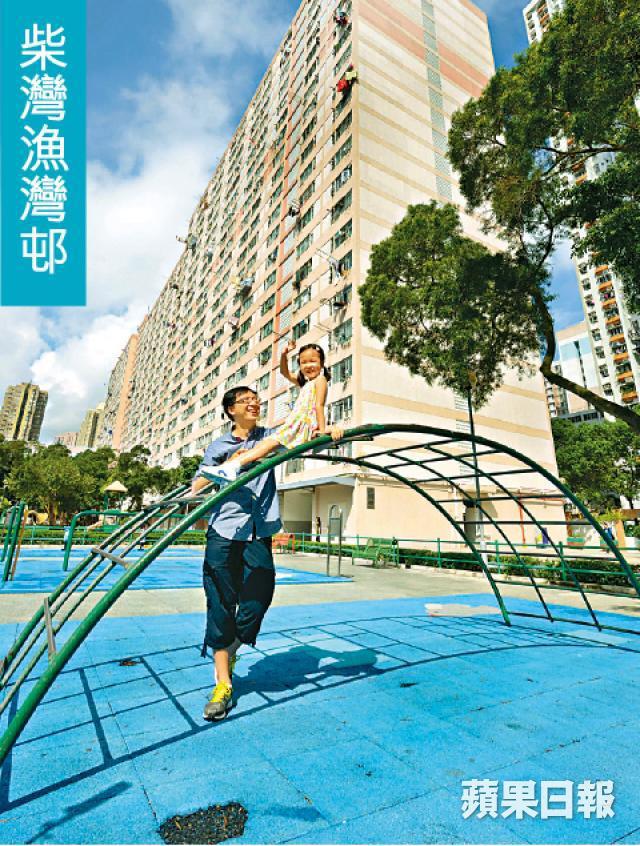

鞦韆、滑梯和攀爬架等,全是木製或金屬製的。現在,在管理主導的屋邨兒童遊樂場裏,一切美好童年回憶都變成色彩繽紛的塑膠,設施膠化了,安全了,但也不甚好玩了。

記者:邵超

攝影:蔡家輝、許有達(部份相片由房屋署及香港遊樂場協會提供)

模特兒:Twiggy@Portamento

(服裝提供:Ice Fire)

笑聲!貧亦樂!

只要有鞦韆,就可以待上一個下午,多少天真無邪的笑聲,響徹公共兒童遊樂場,那是貧亦樂的美好年代。

談公共兒童遊樂場,不得不提1933年成立的「香港遊樂場協會」,我們熟悉的修頓球場、麥花臣球場、新伊館都與它有關。二十年代,香港經濟仍未起飛,大量街童流連街頭或以替人家擦鞋為生,兒童遊樂場稀缺,政府遂把批出的兒童遊樂場場地交由協會統一管理,修頓球場及麥花臣球場曾建福利大廈,是街童最大的樂園。它最初叫「兒童遊樂場協會」,幹事都是社會賢達,包括修頓爵士、麥花臣、羅文錦爵士等等,南華會、青年會、馬會都有積極參與,至1974年才正式易名,發展為多元化的社會服務機構。該會總幹事梁偉權說:「七十年代,政府推廣康樂輔導計劃,我們是其中一間開展這服務的機構,康樂輔導其實是幫助邊青的外展服務前身。從前,青少年欺凌弱小的場地必是球場和公園,我們提供康樂設施給小朋友遊戲,除乒乓球、籃球、足球、羽毛球、康樂棋、滑行車及跳繩外,還會舉辦大型活動如遠足旅行、露營、參觀、遊戲日等,讓小朋友玩樂之餘可以改善人際關係,了解群體生活的重要。」那些年,人際關係就在遊樂場玩耍中免費學習回來,哪用煞有介事地花錢「學習處理」?可悲這個連小朋友都是低頭族的年代,群體活動只有花錢買回來的Playgroup和補習班。

今日

跟隊!鬥波!

現今屋邨公園設計,由園境師負責,康樂設施與時並進,除玩樂設施亦有專為長者而設的健體器材,鼓勵長幼共融,看似心曠神怡,但實情是兒童遊樂設施正在不斷萎縮,「小朋友需要的是活動空間,而不是成人需要的休閑空間,兒童遊樂場的玩樂設施應該多樣化,讓小朋友成長,」梁偉權指:「時代變遷,在一個問責的社會,一切安全、衞生至上,玩樂場地最好有冷氣,小朋友連玩也長年累月地嬌生慣養,抗壓力及抗病力自然差。」

2013年的今日,社會更出現了一個奇怪現象,便是經濟越好的地區,越少人使用公共遊樂場,越貧窮的地區,卻越多小朋友排隊輪候玩。這不難解釋,富爸媽傾向替小孩子擬定人生路,為進名校,小朋友的時間表已被其他興趣班與補習班填得滿滿,哪還有時間盪鞦韆?同時,富爸媽只想自己的孩子循規蹈矩,怕一旦經常流連遊樂場,孩子就會淪為街童、野孩子。

梁偉權:「運動體育是一種文化。」雖然一切已經不能走回頭,但推廣體育運動還是必須的,香港遊樂場協會一直重視體育,一方面提倡贏比賽不是為榮譽的觀念,另一方面要小朋友明白香港是個體現森林定律的競爭社會,要學習為組群打拼並接受失敗。屋邨籃球場流行「跟隊鬥波」,球技高的一隊勝了,可以留下來佔用球場,其他隊伍可以輪流挑戰,「昔日籃球場甚至有人在踢足球,雙方經過角力、互相協調空間的使用權便可,這也是森林定律。」有承擔的政府,不應為逃避問責而打造千篇一律的遊樂場,當遊樂場不再有趣,小朋友只會更樂於做低頭族。

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange