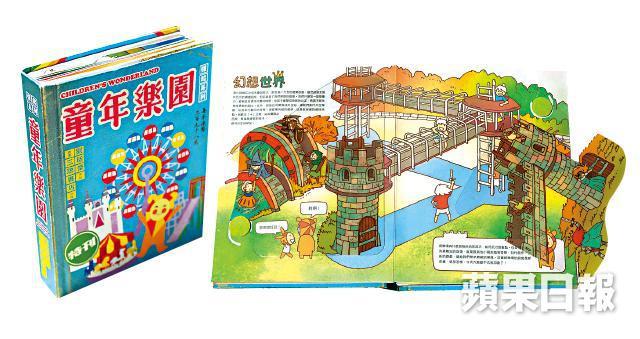

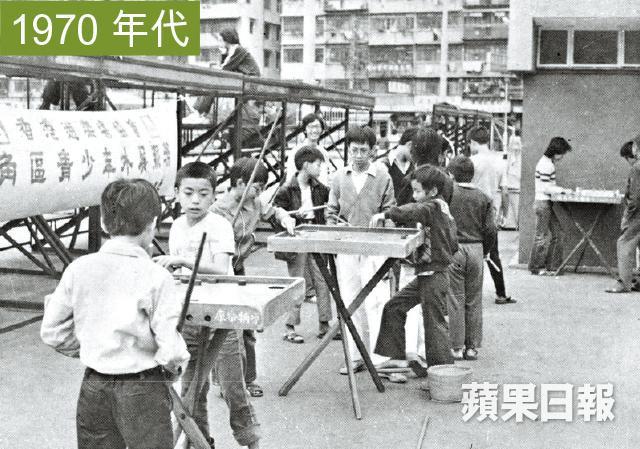

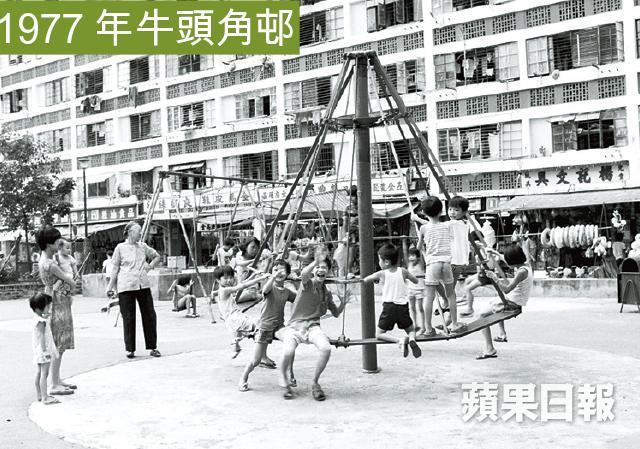

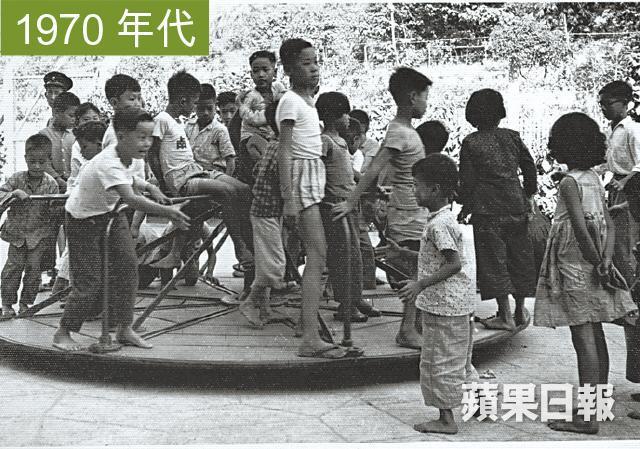

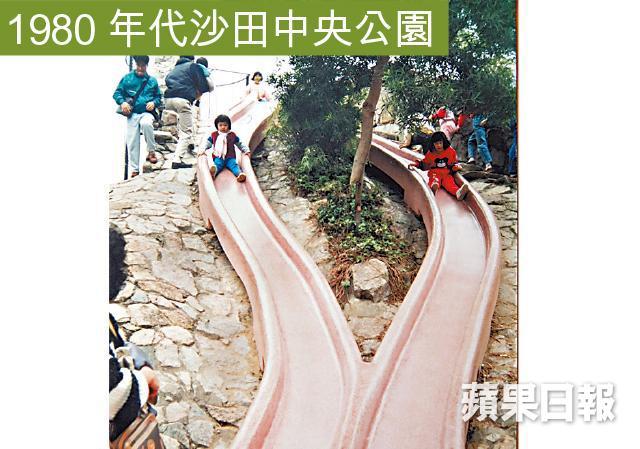

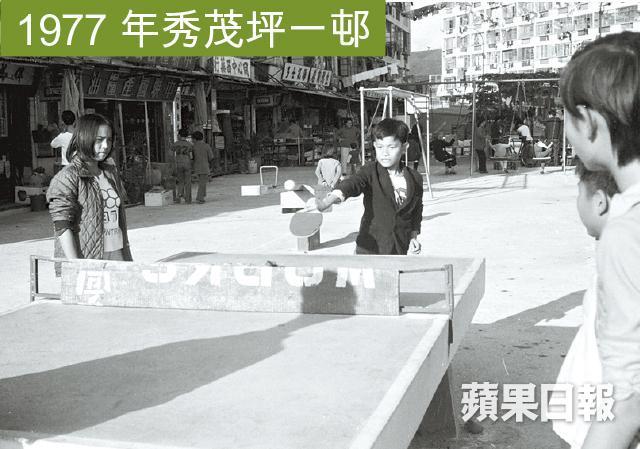

「彈起系列」作者劉斯傑在禾輋邨長大,最近推出新書《童年樂園》:「那些在當年被認為曾經挑戰過便足感自豪的遊樂場設施,都逐漸消失了。」劉斯傑用了一個很好的形容詞──「挑戰」,那年頭遊樂場設施無疑安全度一般,但卻刺激好玩兼帶挑戰意味,誰敢坐上攀爬架之巔?誰敢盪鞦韆盪到最高才飛跳下來?這統統是挑戰!七十後記憶中的八十年代屋邨遊樂場多姿多采,那時經濟起飛,遊樂設施最為齊全,鋪在地上的軟墊亦開始出現。在書中,他形容俗稱馬騮架的攀爬架、氹氹轉及滑梯為公屋遊樂場三寶,現在難度最高的地球形和盒子形攀爬架已消失,氹氹轉變得迷你,滑梯高度僅兩米,梯長一米餘,從高度上已限制了適玩兒童的年齡,難怪家中九歲姨甥仔不愛到公園。

昔日

在這個愛拆年代,不少舊屋邨的遊樂設施已經翻新,八十年代落成的大埔宏福苑,猶如鐵製遊樂場設施的博物館,遊走其中,共發現四個旋轉滑梯、毛毛蟲及蝸牛攀爬架、木製大型組合等,可謂城市驚喜,但高度亦已較七十年代的為矮。劉斯傑說:「當我的女兒Sophia越來越大,對於昔日公園的功能體會更深,公園除是集體回憶外,亦對小朋友的成長有影響。我希望父母或將會成為父母者知道,遊樂設施並不在於有多安全,而是可以給予小朋友有多大的幻想空間。通過他們的幻想,一條鋼架可以變成一條橋,一個高塔可以變成城堡。」

這位七十後父親,跟很多同代屋邨仔一樣,最愛在鞦韆盪得最高時「跳鞦」,也仰慕爬至馬騮架最高點的小朋友,也玩過木製大型組合:「下雨時,木條會變色、脫色,會弄污褲子,在這過程裏,你會學懂物料的性質以及濕水後的變化,現在所有設施都是塑膠的,很安全。」想當年鐵滑梯背負着高度過高、熱得火燙和割損皮肉等多項罪名,採訪當日太陽高掛,烈日下塑膠滑梯其實同樣燙得很,為甚麼沒人投訴?「舊式滑梯最高有兩三層樓高,看你怎樣玩,小時候總有跌倒和碰撞,這能讓你學乖,判斷如何玩得安全或危險。」安全的遊樂設施設計與膽小小朋友的因果關係,彷彿是一條雞先蛋先的問題,劉斯傑說:「設施的玩法相類似,為何以前可以輕易認識到新朋友,現在卻不能,社會模式改變是事實。我也不會一面倒說公園完全影響到小朋友,其實整個社會也在影響公園的運作。」他最不認同的,反而是家長介入小孩子紛爭:「兒童遊樂場是社會縮影,小朋友之間自有一套秩序,不跟壞小孩玩,壞小孩自會學懂互相尊重和分享。家長的角色應該是,盡量不騷擾小朋友之間的紛爭,只須在適當時候作出引導。」

肥佬黎有今日,全賴阿媽細個同佢講過乜?即睇最新一集《亂噏24》,話唔定幫到你!

http://bit.ly/appletalk24