近年聽到不少家長都呻香港的學制越來越混亂,而且對填鴨式的教育亦感厭倦,若有能力的話不少人已考慮入讀國際學校。今日請來專家們講解其學制,其實怎樣的孩子才適合入讀呢?

記者:張文蕙

攝影:楊錦文、林栢鈞

兩新校不填鴨

有別於傳統國際學校的填鴨教育,近年香港進駐了兩間新模式教學的國際學校(GCE A-Level制)。其中一家是Island Christian Academy,引用國際小學課程(IPC),主要引入生活情景做主題作教導,從而啟發同學的內在潛能,絕對不想他們死讀書!Jonathan就是其學生,媽媽Syson Wong表示:「如今內地學子都喜歡入讀國際學校,競爭很大。例如入學時家長都會送些小禮物,內地家長已在送Tiffany了,希望爭取小朋友得到更多表演機會。Jonathan年紀很小已很愛藝術,加上幼時已入讀以英普語言為主的幼稚園,語言能力及興趣也很適合在國際學校入讀。」

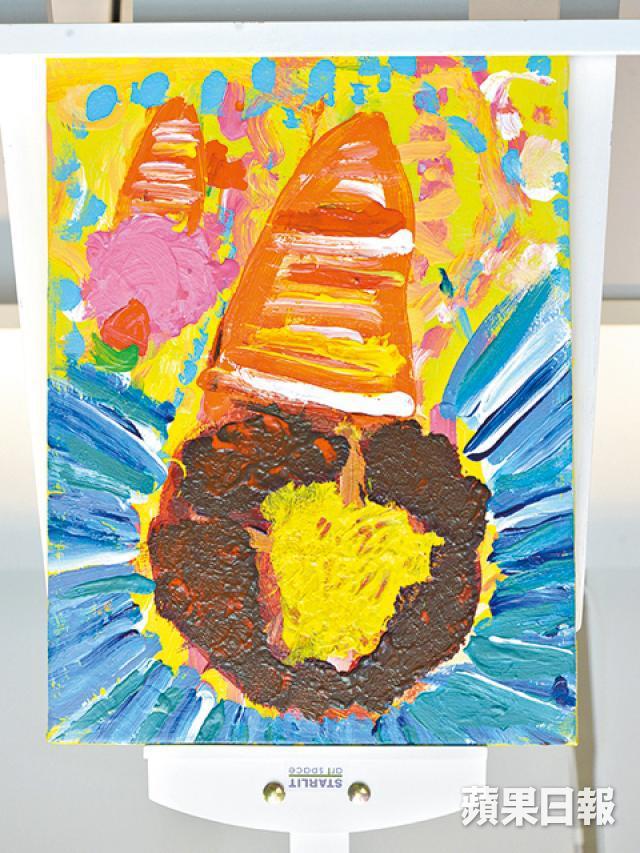

至於上年開辦的英國貴族學校哈羅國際學校,Starlit Art Space創辦人Catherine Cheung表示,「它較傳統國際學校更生活化地學習,學生需要更加跳出框框。例如美術課中,傳統學校會要求學生帶一個番𤩹回校跟指示做勞作;但哈羅或較新式的國際學校,可能只要求帶一件圓形物件回校,然後要求他們用創意去做好屬於自己的作品。」Catherine又指,國際學校着重小朋友表達其內心世界,老師的角色是引導多於指令,就像讀一本圖書,老師不要求他們表述內容,反而想小朋友講自己的感受。所以Catherine指面試時,小朋友大膽、解難能力強、對事物有啟發能力、表達能力強都很有優勢。「就算在面試時也可能會有遊玩環節,當中如果小朋友能夠幫助身邊的同伴,也是加分位!」

率先裝備全面發展

Catherine在學時在外地就讀藝術,「我們每人有很大的空間做作品,隨時有人入來參觀甚至問我們的作品理念,我們隨時就要表達作品背後的想法,我喜歡這種學習模式。」因此她開辦了Starlit Art Space,是一個融合了畫廊及藝術中心的學校,市民可隨時到中心參觀。中心亦會不時展覽不同藝術家的作品,從而打破局限在課室的框框,也希望學生可從中學習到由一件作品直到籌備展出的過程,思考如何表達作品的深層意義。市民來參觀時,可能會與學生談天,Catherine也希望他們可透過與不同人去交流創意,令表達能力更強。Catherine認為藝術是一種全面的發展,需平衡知識、文化及美學。如作品主題是香港建築物,她希望教導學生香港的歷史、文化背景、建築模式、所採用的量度方式以及科技,啟發他們創作所需的元素,由他們作主導以雕刻、油畫、陶瓷或是攝影呈現出作品。近期他們就有一個關於畫家梵高的課程,小朋友需要了解畫家的背景、作品的意義,再學習梵高的畫畫技巧,從而創作屬於自己的作品。

Starlit Art Space

(2108 2180)

中環亞畢諾道3號環貿中心10樓1005室

學費:$300/小時起

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange