西環,現代連鎖店的「免疫區」,街坊小店和老字號百花齊放。但隨著港鐵西營盤站於2014年殺到,老區的生態已被逐步侵蝕,近年精品酒店和咖啡店進駐,舖租急升,不少舖頭丟空,靜待一場大換血。山雨欲來之際,我們或許遺忘了,西環每間老舖其實都是上一代咬實牙關的奮鬥史。如果「本土」是這城市刻下的關鍵詞,那麼西環盛載的,也許是有待細味的、香港故事的源頭。

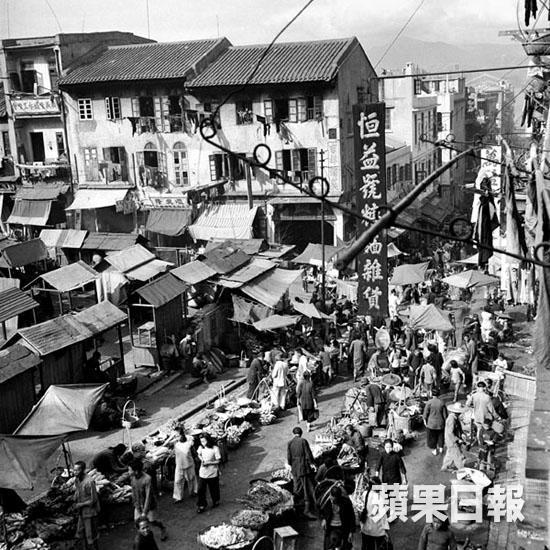

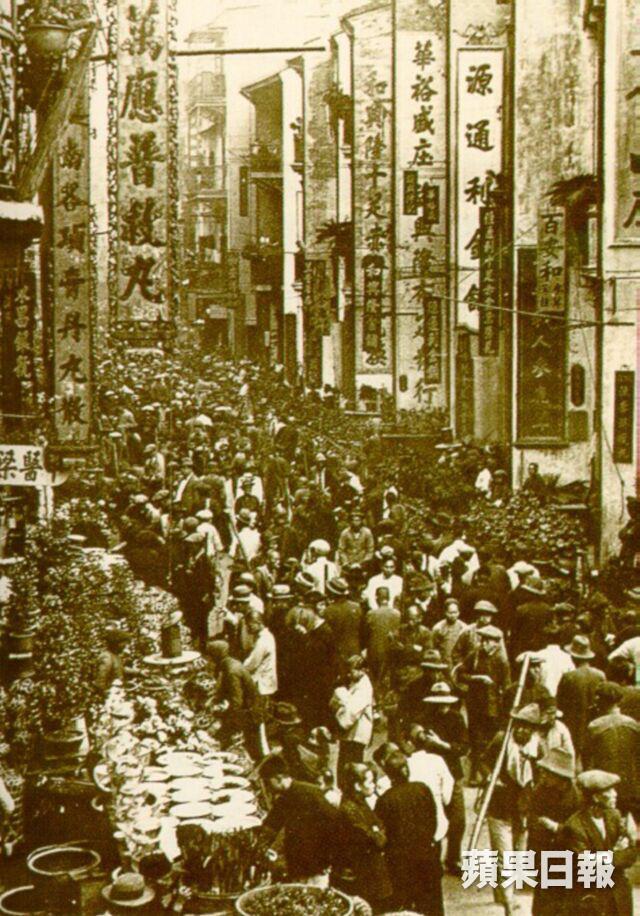

開埠初期,華人大多在中環擺地攤,現今士丹利街及嘉咸街一帶是蓬勃的「街市」,除了租舖賣貨,也有人開賭館和妓院。19世紀末,大量大陸移民湧入,殖民政府一心將他們趕出中環,於是另辟太平山區及後期的西營盤,給華人居住和做生意。上環至西環一帶,成為了早期華人靠自己、捱出頭的地方。

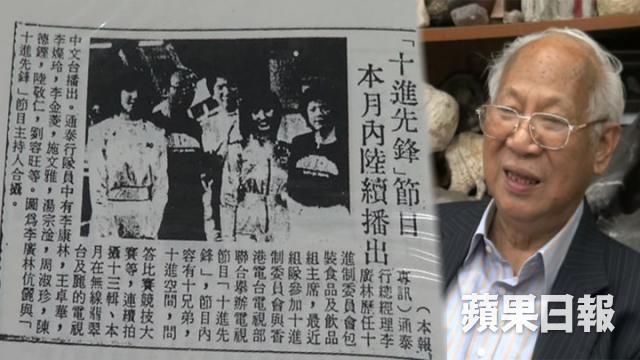

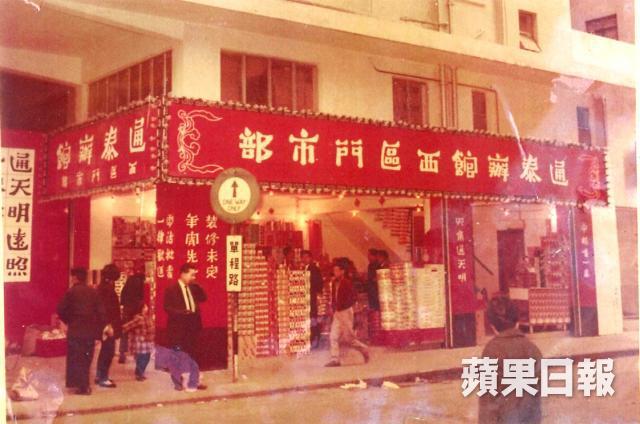

從西營盤的街道,還可以看出早期城市規劃風格。老店通泰行的行政總裁李廣林說:「西營盤目字形,左中右嘅街道,自然形成咗一個市場嘅結構,正街半個世紀以嚟都係最旺。」該店從事食品入口已有70年歷史,李廣林本身就是活脫脫的西環史書。據他講,中國人喜歡聚在一起做生意,成行成市,於是該區慢慢形成了鹹魚街、海味街、參茸街、藥材街等,成為西環的獨有生態。這跟今天的街市劃好舖位、分門別類的形式,大相逕庭。

80年代填海前,干諾道西對出就是碼頭和貨倉,帶旺了附近一帶的貿易生意。李廣林把發跡史娓娓道來:「我以前喺士丹利街賣街邊,之後喺中環租間舖,後來我買咗嗰間舖,再買隔離左右,而家起咗大廈咯」由地攤、到租舖買舖,白手興家,養活幾代人,李廣林的故事,也是很多西環人的寫照。只要肯捱,總會有出頭天。假如港鐵通車,令西環變得中環化,這些上一代的香港故事能否留下?隱藏在唐樓、老舖的甜酸苦辣,究竟應該如何去保留?

記者:程詩敏

攝影:李錦鏵 楊觀賜

《蘋果動新聞》一連四天西環專題,為你細味老香港的新舊故事:

【細味西環 尋找港人奮鬥史】

http://bit.ly/1dnVnZJ

【金士餅店無聲結業】

http://bit.ly/1dnVnZP

【曾經的香港首都 維多利亞城】

http://bit.ly/1dm5FcI

【西環古蹟一覽】

http://bit.ly/1dm59M1

相看更多西環老照片? 快到蘋果日報Facebook【西環再見,西環!】相簿看看吧: http://bit.ly/applewestd

也歡迎到蘋果Facebook分享你的西環照片! 請把珍藏照片連同50字的簡介,透過inbox message交給我們:

https://www.facebook.com/hk.nextmedia

愛地球齊齊Go Green: http://green.appledaily.com/

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange