成王敗寇,以1949年中共建國為分水嶺,一條客家村竟先後有左派文人和國民黨軍官避難隱居;抗日戰爭,此村出了一隊以海員子弟為主的抗日游擊隊,台灣總統馬英九也在這兒待過。傳奇誕生的地方,原名不太光彩,叫狗爬徑,今名九華徑。

記者:邵超 攝影:蔡家輝

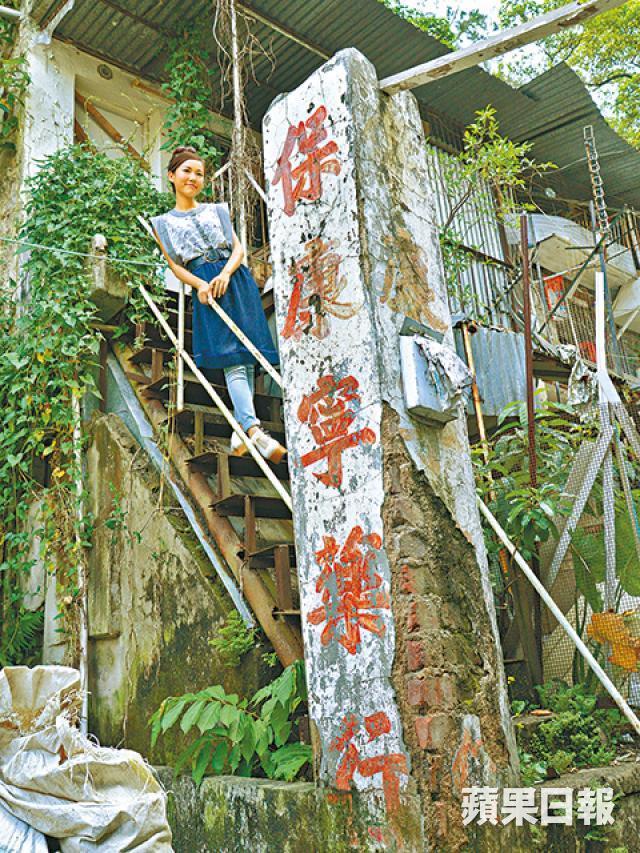

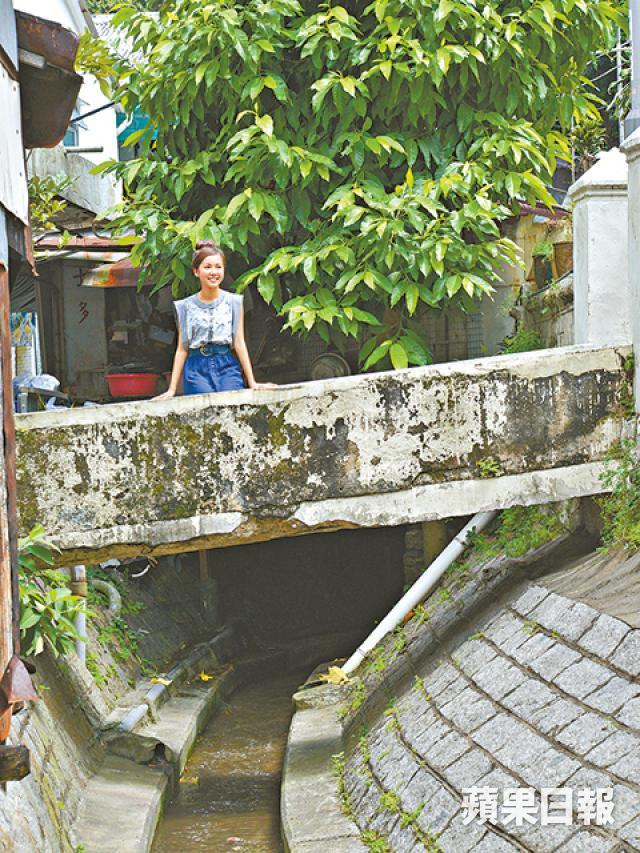

模特兒:Becky@Portamento(服裝提供:na.mu)

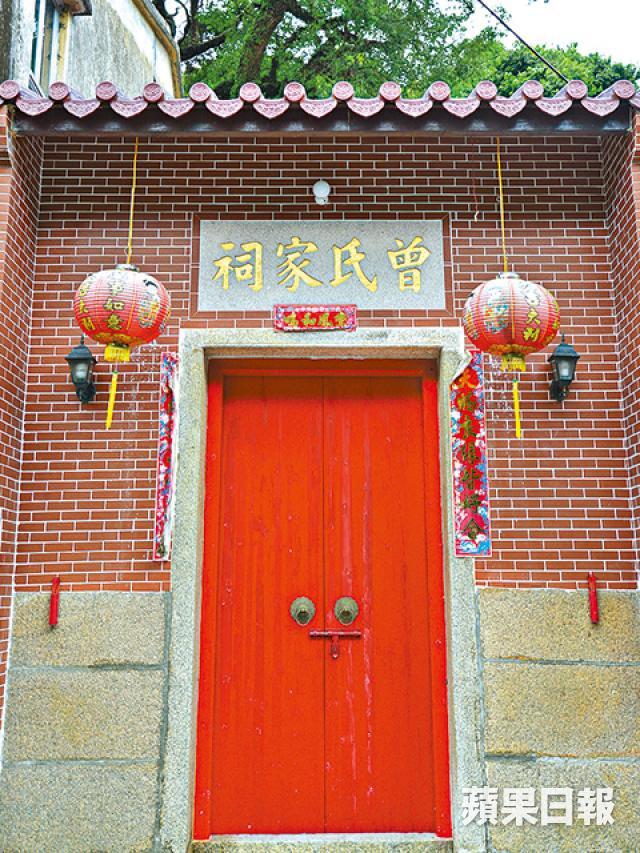

村民當海員衣錦還鄉

江湖片裏,寮屋區木屋及鐵皮屋林立,暗道窄巷九曲十三彎,自是匿藏好地點,但文人及軍官都來此避難,九華徑份量就有所不同了。九華徑舊稱狗爬徑,因山路陡峭,不利於行,形容人和狗登山都似在爬行而得名。九華徑範圍包括又稱舊村的九華徑村、九華徑新村、九華徑上村、長坑村、荔灣花園、華豐園、華荔邨及荔欣苑。前文所述的傳奇之村是九華徑村,這客家村有三百年歷史,先祖在康熙八年撤銷遷海令時移居香港,並扎根於此。村民享有新界原居民權利,以姓曾為主,曾氏跟陳氏和鄧氏是葵青區三大客家姓族,村內有三座祠堂,仍然保留點燈傳統,藝人曾華倩便出生於九華徑,台灣總統馬英九一歲餘遷回台灣前,也在九華徑生活過,其母親在荔園做收票員。

九華徑村曾經有個小街市,就在「養正學校」對下一個大水井旁,村子有豬肉檔、菜檔、魚檔、粥麵腸粉檔、可訂火水石油氣的糧油雜貨舖、文具店等等,十分興旺,卻在九十年代初逐漸消失。今天入村,觸目所見盡是閉鎖的店舖鐵閘、剩下一根石柱的藥行,較諸薄扶林村和茶果嶺村更顯荒涼,那唯一的茶檔,現已變成村子唯一的士多,舊村與新村之間的農田變成燒烤場。意想不到的是,在人稱大坑渠的引水道上,竟找到碩果僅存的一抹詩情畫意,一道道小石橋橫亙引水道上,橋旁小屋數間,老婆婆在屋前做飯,活脫脫就是一幅小橋流水人家詩般的畫面。無論遊走舊村或新村,居於山谷地形的村民都喜歡大自然,走道牆角、屋前空地或騎樓,不難發現一個個綠色小天地。只是,這抹詩情畫意,偶爾會被政黨的巨型帆布廣告破壞,瞬間消失得無影無蹤。

走訪九華徑村村代表曾振輝,他的家是舊村一幢傳統客家排屋,屋頂有個字迹斑駁的「囍」字白色浮雕,屋前栽滿植物,不失為雅緻的居停。他說:「舊村上兩代的人,大多做海員,英文水平不錯。」客家人本以耕田捕魚維生,六十年代的九華徑仍見漫山農田,據《葵青──舊貌新顏.傳承與突破》記載,香港二十年代曾大量招聘中國人上蒸汽船當船員,先是美國總統輪船公司招人,後來不招人了,村民便轉赴荷蘭及英國等地的輪船工作,有些甚至當了海軍。航海生活讓村民見過世面,小部份人在異鄉落地生根,大部份海員都會回鄉,把多年積蓄用來修建西洋平房,以示衣錦還鄉,變相把當時西方國家最先進事物帶回舊村,令村民大開眼界。這批海員亦為教育出力,清末民初舊村有家卜卜齋名「養正家塾」,屬家族學堂,教授四書五經,1921年,養正家塾改名「養正學校」,便是由海員支援辦學的,並招收海員子弟讀書,1922年成為首批教授英語的津校,至七十年代學生漸多故興建新校舍,至1992年被殺校。在抗日期間,著名游擊隊東江縱隊港九大隊的指揮官曾生,曾在養正任教,所以不難明白,何解舊村村民組成的游擊隊,大部份都是接受過西方文化洗禮的海員。

破落美麗的天堂

九華徑早已不是漁耕的小農社會,村前的荔枝角灣也變成各個屋苑,數十年前九華徑的鄉村面貌,在一批旅居九華徑的左派文人筆下活現,他們當時大多在《大公報》、《文匯報》、《星島日報》撰寫專欄。

1948年國共內戰,國內難民蜂擁來港,遭國民政府追捕的流亡文人,包括國畫大師黃永玉、作家端木蕻良及妻子蕭紅、樓適夷、詩人臧克家等等三十多人,便匯聚九華徑。文化人李輝在幾十年後寫過一篇文章謂,九華徑其實是中共地下黨為流亡而來的左翼文化界人士安排的一個避難所,具體負責此項工作的是地下黨黨員樓適夷。臧克家在八十年代初撰寫回憶錄《詩與生活》時,談到這個不顯眼的寒村饒富詩意。漫畫家方成曾形容九華徑是世外桃源,當年他跟端木蕻良、單復三人合租一個房子,房租三十多塊錢,每人才付十塊多一點。在五六十年代的老照片裏,九華徑良田廣闊,綠樹環繞,臨近海灘,方成稱昔日租船出海才一元:「我們游泳,端木蕻良不會游泳,他划船,大家一塊兒玩,我每天能游個兩三千米啊。游完回來後就上山用山泉水洗澡,好極了!」方成是受黃永玉之邀搬進世外桃源的,黃永玉是最後一個離開九華徑的文人,他曾撰文稱他居於九華徑一間板間房,與樓適夷、巴波分租一間小屋:「我們窄小的天地間最值得自豪、最闊氣的就是這扇窗子。我們買了漂亮的印花濃花窗紗來打扮它,驕傲地稱這可棲身之處為『破落美麗的天堂』。」

流亡文人的生活都很清苦,但很愉快。作家樓國華1949年時也居於九華徑,他在《憶黃永玉》一文中,提及黃永玉雕刻的版畫很受好評,版畫的主角是九華徑的老婆婆、少女、苗族少女和苗人,因為題材沒按共產黨的要求而創作,缺乏階級鬥爭的意識形態,總受左派文人排擠。黃永玉跟端木蕻良曾於1949年春天在《大公報》合作連載《狗爬徑山歌》木刻版畫系列,每隔幾日,黃刻版畫,端木蕻良配詩。因為九華徑文人眾多,便時常有香港其他文人來訪,較為熟識的有茅盾、郭沫若夫婦、邵荃麟等,算得上星光熠熠。

村代表的家

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange