蔣靄玲稱得上書香世代,外公是清末民初廣西麗浦大財主兼收藏家潘秉剛,幾代都是知書達理,注重禮樂、琴棋書畫及人格修養的家庭。可惜當年父母逃避共產黨跑來香港時,沒有帶走家中任何書畫瓷器,但蔣靄玲在外婆與母親薰陶下,仍迷上古董,在中環荷李活道開設古董店燕譽堂,但店內逾百年的古籍都是非賣品。她的古籍收藏中最大型的一套是清末印製連專用書櫃,曾被中國名歷史學家陳垣收藏,約五年前以約200萬元買來的《二十四史》。

記者:黃碧珊

攝影:梁志永

蔣靄玲的外公在國民政府時期任廣西禁煙局局長,雖然外公身任高官,但讓她引以為傲的是外公的修養,「公公是貢生出身的讀書人,從前的收藏家就是收書畫及瓷器」。祖父是製衣商人,替國民黨軍校做制服,父親年輕時也加入國民黨。中華人民共和國於1949年成立,蔣靄玲的父母因其國民黨背景,五十年代初逃到香港,在元朗屏山鄧氏村居住,外婆是外公最小的老婆,帶着四、五個妹仔一併逃亡。

以藏書凸顯家世

蔣靄玲與兄長及妹妹在香港出世,想起小時候外婆細說故居逸事,蔣嘆道:「現在大多數中國人已忘了應有的談吐舉止,沒有很多人會食不言、寢不語。」在廣西故居,外婆每餐都使用整套中式餐具,必定以骨碟盛載食物殘渣,靜靜地食完,家居裝飾也配合天氣每季轉換,夏天用上清涼的酸枝,冬天換上黑壓壓的紫檀。

經文革洗禮,潘家在廣西大宅內的書畫及瓷器已不復再,只能尋回枕頭等瑣碎物件。當年逃亡時,外婆帶了不少金銀玉珮飾物,蔣靄玲小時候也欣賞過這些珠寶,「那時家境不是太好,要將珠寶典當過活」。蔣靄玲耳濡目染就此迷上中國古董,及後在美國的大學修讀文學,特別愛書本,逾百年的中國古籍就是心頭好。

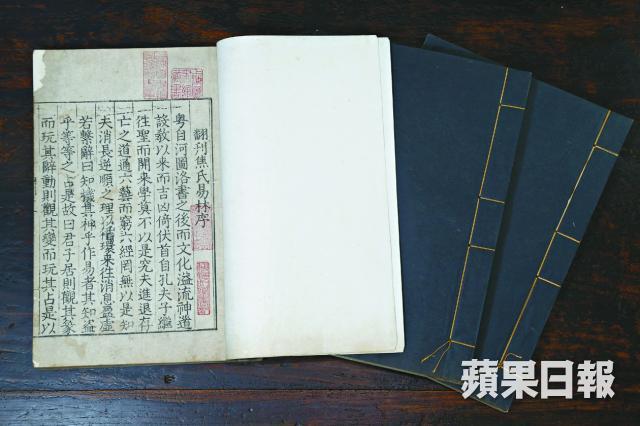

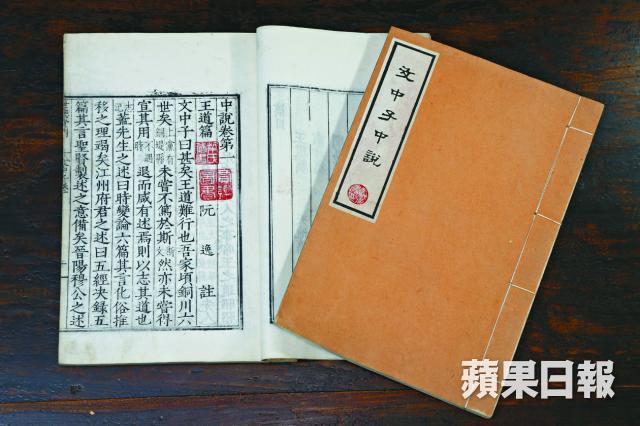

今日稱得上古籍的,是清朝或之前以傳統形式撰寫,使用雕板或活字印刷技術,並以傳統方式裝幀的書。由於紙張難以保存,古籍的傳世量有限,主要是明清時期出品。

以前富裕人家要鬥身家,比大宅豪華闊大、僕人及金銀珠寶多少是庸俗之較量,要鬥得高尚顯修養,就是比較家中藏書,不但比較藏量,更比較在府中養多少人來校對、製作書本。

如今這些古籍有市有價,收藏界有「一頁宋版,一両金」之說,宋版已罕見於市場,即使是明版古籍,一套就已經索價數十萬元以上。蔣靄玲的古籍多是通過拍賣行及古董界相熟的中間人聯絡藏書家後人購買,「現在古籍升至天價,之前打算以20萬元投清末軍機處有關西藏奏摺的紀錄,最終無功而回,因為成交價是200萬元」。

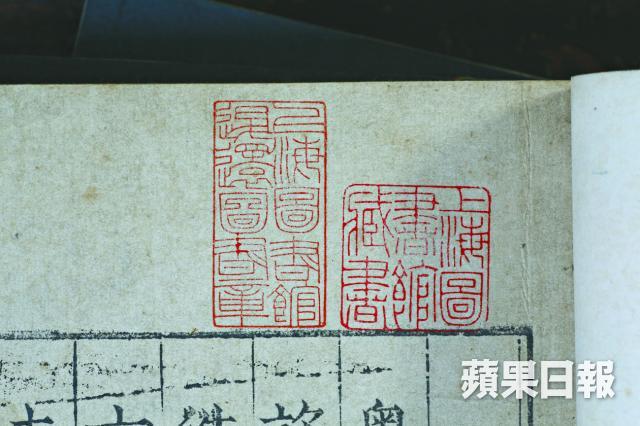

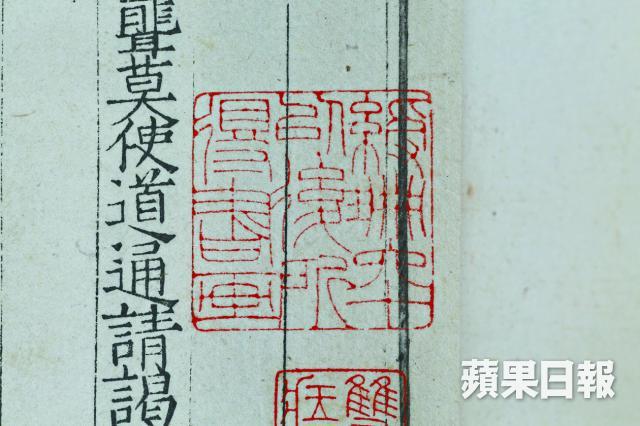

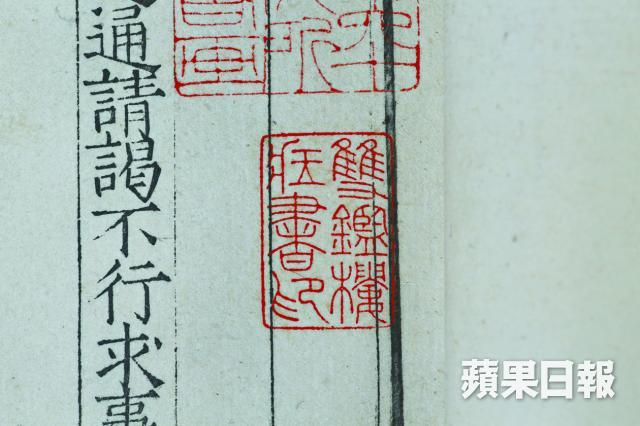

鑑定古籍有七字訣,就是紙、墨、字、行、序、批、裝,概括而言,欣賞所用紙張、印刷工藝、字體、版畫、內容、前人批校及裝幀。越古舊的書表示它越接近原裝內容,會有手民之誤的機會,所以蔣靄玲愛找曾被前朝名學者收藏、閱讀過甚至寫上校對心得的古籍,「他們睇過及寫上心得,完善內容的錯漏」。蔣靄玲就有明末毛晉創立的私人藏書樓汲古閣製作的《孫可之集》,書本早於17世紀初已面世,近代著名史學家黃永年曾收藏此書,並在書上寫上批校心得。

名家批校價值高

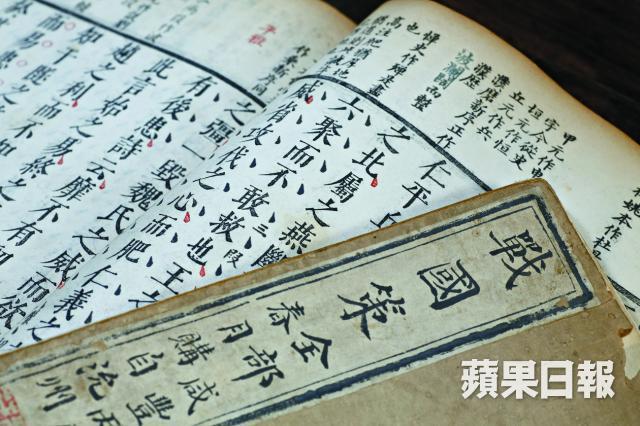

蔣靄玲廿年來搜集的古籍塞滿五個大櫃,最得意之收藏是清乾隆欽定撰寫,記錄中國古代各朝史書的《二十四史》,共約600冊,為清光緒同文書局石印本連專用書櫃,由於此套書曾被近代名史學家陳垣收藏,書中有陳垣批校,學術價值高,蔣靄玲約五年前以約200萬元,經藏書家後人購得此櫃。

每本古籍盡顯古人心思,但經過百年翻閱,部份已殘破,蔣靄玲將每頁拍照存檔,要閱讀就只看電腦檔案,還將它們放入保濕櫃中保存。為是次訪問拍照,每本書由帶着白手套的古董店員工從保濕櫃中拿出來及掀開。當談及僅在康熙、雍正及乾隆三朝宮中御用,為古籍中造工最精細的開化紙,看見雪白的紙張,我不禁問蔣靄玲可否碰一下古籍,她大方地滿足我的要求,但謹慎地道:「不要接觸書中的字。」開化紙真柔如棉衣,是其他紙張不可媲美的。

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange