剛剛收到朋友新公司成立的通知,他公司的業務內容,是替客戶評鑑葡萄酒的真偽。對於葡萄酒行業來說,簡直是個喜訊。

一直以來,假酒肆虐,令到酒粉風聲鶴唳,尤其是投資界,喝錯假酒當然氣上心頭,買入假酒令發財夢幻滅更是晴天霹靂。

即使葡萄酒仍未在國內像明星被追捧的年代,搜獲假酒已經不是罕見的新聞,現在Chateau Lafite Rothschild、Petrus、DRC Romanee-Conti成為貴族奢侈品,為奸商提供了更大推動力。現在自由行蜂擁來到香港購買葡萄酒,不是因為在國內找不到,只是因為信不過。

我今年六月再次擔任上海國際葡萄酒品評賽主席,評審團在蒙瓶試飲時遇到一瓶氣味奇怪的法國紅酒,要求我查看一下。我在後台除掉酒袋一看,發現酒標有異,上面印着的法文字「Appellation Controlee」串成了「Appellafion Confrolee」,其他工作人員即時起哄,罵這是一瓶假酒。我先安撫他們同仇敵愾的激動情緒,然後拆除了包裹着酒瓶的麻布袋,裏面果然別有洞天,貼着的原裝酒標是正確無誤的!

我不是天真到以為天下無賊,我要打爛沙盤只因喝這酒的時候並不覺得她是假酒,只是一瓶死掉了的老酒。一看酒標,是2000年的Bourgogne Grand Ordinaire,謎團便立即解開。一瓶尋常的入門級布根地葡萄酒,又怎可能捱過十年?分明是酒商乘着布根地近年的火熱銷情,為死酒加個特色包裝,企圖魚目混珠,豈料外文不濟,才弄出假酒疑雲。

一個a字天壤之別

這又令我想起了去年英國傳出的假酒案件。340瓶的Jacob's Creek在倫敦被查獲是假酒,從19家零售店下架。這批假酒與真貨看起來無異,但是當你細心觀察,會發現本來的「Wine Of Australia」變成了「Wine Of Austrlia」,少了一個「a」。這一個「a」,在莘莘學子的世界同樣是天壤之別。後來,有關當局揭發了欠a的假酒是從中國運去的。

不過,製造假酒不是中國人專利,世界各國都有假酒氾濫的情況,即使是葡萄酒法例最嚴謹的德國和法國,也會不時傳出造假醜聞。只是中國的奸商更奸,實行大小通吃,連超級市場的平價貨也不放過。有時甚至會用上工業用酒精,謀財之餘更要害命。在西方國家,假酒主要有兩種,第一是不符合葡萄酒地區監管法例要求的產品,例如本來只可以採用Sangiovese葡萄釀造的Brunello di Montalcino,有些酒莊在2008年被懷疑勾兌了Cabernet Sauvignon或Merlot;另一種假酒是將平價酒充當貴價貨,例如Chateau Giscours在1998年把不見經傳的波爾多酒貼上La Sirene de Giscours的酒標發售。

相信大家對唐英年年初葡萄酒拍賣會的假酒風波仍然記憶猶新,被懷疑有問題的批次,由於可能跟酒壇的驚世Jefferson假酒案有關最終被抽起。

雖然近年國際酒壇假酒案件屢見不鮮,但沒有一宗比Jefferson假酒案更震撼。Thomas Jefferson是美國第三任總統,入主白宮之前,他曾駐法國出任領事,由於他是個酒癡,所以在位期間購入大量名酒,其中主要來自波爾多的明星莊。

百年老酒值過百萬

能夠擁有一瓶總統珍藏,當然是萬千酒粉夢寐以求的事。1985年Christie's的一次倫敦拍賣會,赫然出現一瓶Chateau Lafitte 1787,瓶上還刻有「Th. F.」字樣,據賣家Hardy Rodenstock解釋,Chateau Lafite Rothschild當年稱為Chateau Lafitte,而「Th. F.」正是Thomas Jefferson的縮寫。就這樣,一瓶無論如何也不可能再適合飲用的死酒以105,000英鎊成交,立即打破世界紀錄,成為史上最昂貴的葡萄酒。這個紀錄,一直保持到2010年,才被Sotheby's在香港舉行的拍賣會,以1.81百萬元賣出的Chateau Lafite 1869打破。

在那瓶Chateau Lafitte 1787成為「世界之醉」期間,Hardy Rodenstock賣出了更多據稱是Thomas Jefferson的珍藏,其中一位叫Bill Koch的商人成為了大買家,他更大方應波士頓美術博物館邀請,借出古酒作為一個古董玻璃器皿的展覽作展品。豈料博物館最終沒有接受他的好意,因為他們根據玻璃專家分析,酒瓶上的字是由一種現代牙醫用的電鑽刻上去的,這種先進的儀器,在1787年根本還未出現。換句話說,這是一瓶假酒!

獨一無二的贋品

Bill Koch入稟法院控告Hardy Rodenstock,但他是德國人,美國法庭沒法成功傳召出庭。這宗無頭寃案,勾起了印尼華僑Rudy Kurniawan的貪念。他在2000年開始活躍於美國酒壇,經常拿天價名酒廣宴酒粉,其中不乏DRC Romanee-Conti,令他贏得「Dr. Conti」的綽號。當與拍賣行的老闆混熟之後,他陸續把珍藏送到拍賣會。不巧的是,Bill Koch也是主要買家。

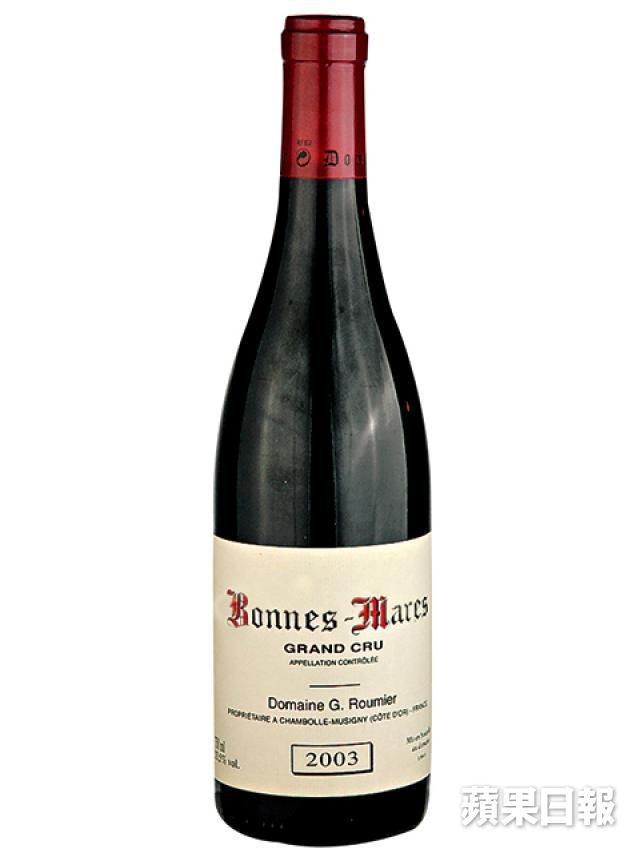

2008年,他把幾瓶由1945年到1971年的Domaine Ponsot Clos Saint Denis Grand Cru送到拍賣會,引起了莊主的關注,他更專程飛到紐約阻止這幾瓶「罕有」的布根地葡萄酒登場,他的理由是Domaine Ponsot首個釀造Clos Saint Denis的年份是1982!這個時候,曾經因為拍得Rudy Kurniawan藏酒而以為中了六合彩的酒粉才如夢初醒。控告Rudy Kurniawan賣假酒的個案亦越來越多,其中包括了另一款不可能出現的葡萄酒──Domaine Georges Roumier Bonne Mares 1923,原因同樣簡單,酒莊這個葡萄園的產品首次釀造是在1924年。

Rudy Kurniawan之前能夠成功瞞天過海,連專家也騙倒,據說全因他肯花本錢,例如由他「生產」的Chateau Lafite 1982,是以Chateau Lafite 1981及Chateau Lafite 1983勾兌而成。後來他明顯是被勝利沖昏頭腦,才會製作一些不存在的葡萄酒。

去年四月Rudy Kurniawan終於落網,案件首次聆訊排期在今年九月九日。不過,美國法院跟那些受騙的買家應該對葡萄酒的知識同樣貧乏,九月是法國的葡萄收成季節,酒莊忙得要命,要傳召Domaine Ponsot及Domaine Georges Roumier莊主作證人只會徒勞無功,案件的裁決相信要稍遲一點才會揭盅了。

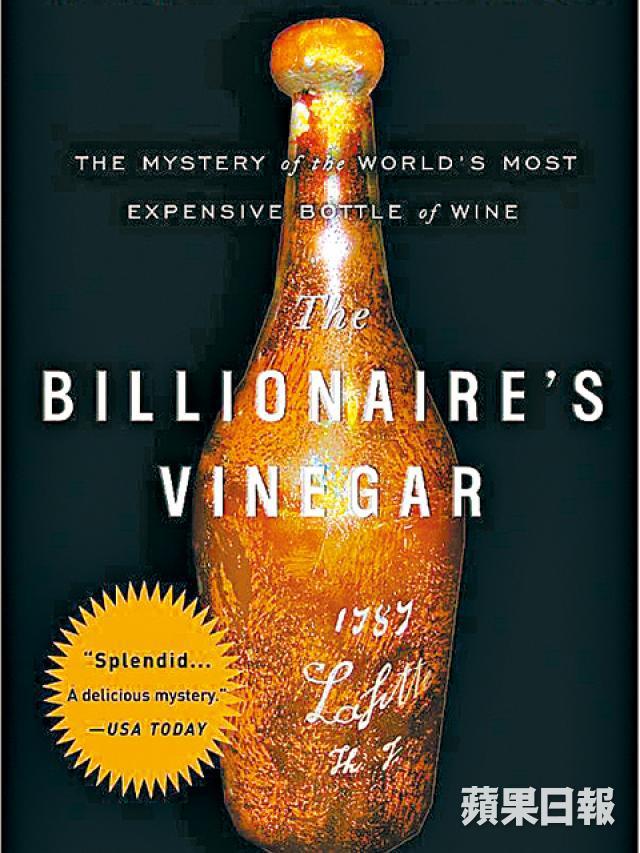

不過,這樣一個由一瓶死酒引發的驚世大騙局,Benjamin Wallace早在2009年已經寫成《The Billionaire's Vinegar》,騙局橋段一向在荷李活大賣的方程式下當然也不會錯過大好良機,Will Smith已買下版權,並邀得Brad Pitt擔演,相信當裁決一出,讀者便可以在大銀幕看到葡萄酒足以令人瘋狂的魔力。

作者:劉偉民

現任大中華酒評人協會主席,自由撰稿,偶爾著書出碟教學釀酒。

五六年拍一部戲?講到嬲嬲哋,肥佬黎教王家衛拍戲!

想睇今周足本《亂噏24》?蘋果網站動Live預埋你。

http://bit.ly/appletalk24