棚屋由漁民發明,是民間經驗和智慧的累積,政府一方面在旅遊推廣上強調棚屋有悠久歷史和獨特性,一方面卻僵化地將一切木結構鐵皮屋視為寮屋,強哥上五六代人已住在大澳,少說也有二百年,奈何大澳水上人沒族譜,沒多留一點證據,不獲原居民身份,祖屋被當作寮屋,其實很冤!他指政府早在十多年前,已經想讓棚屋自然凋謝,大火不時助其一把,所以重建永遠趕不上破壞的速度。從海泉叔到強哥,棚屋建好再浴火重生,插在淤泥裏的麻石柱卻永不拆除,強哥指麻石柱是至少百多年前已經用上了的建築技術,他朝政府要考證原居民身份,麻石柱就是棚屋的身份證,能旁證一家人在棚屋住了幾多代人。

其後,坤甸木取代麻石做柱,插入水支持整間棚屋的重量,強哥指坤甸木密度高,含有鐵質,越浸水越美,歲月越久越發黑,色澤越光亮,屋裏不外露的部份,則用次一等的杉木。坤甸木跟大澳人的生活已密不可分,新基橋的橋墩便用了坤甸木:「那些木頭來自百年漁船的骨幹,這些古木至今仍然堅實。」說到新基橋,原來跟棚屋一樣,都是漁民的心血。七十年代集資興建新基橋時,香港漁民互助社副主席張志榮親自到內地考察,只有小學程度的他膽粗粗當了這條橋的總設計師,棚屋師傅盧樹勝、海泉叔等把搭建棚屋的經驗應用到新橋的橋樑上,而橋的開合,則參考了油麻地小輪的跳板設計。

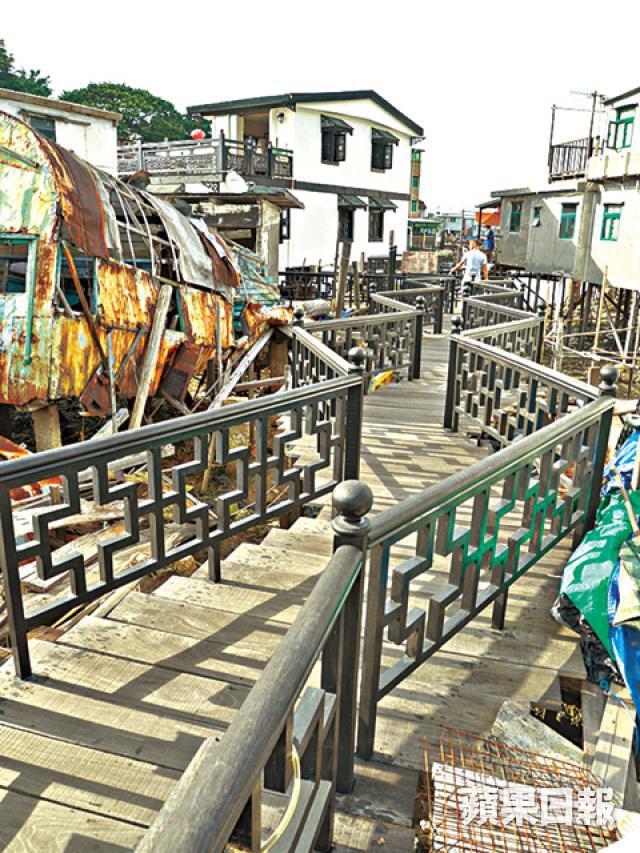

坤甸是印尼西加里曼丹省首府,盛產木材,很久以前,廣東已從坤甸進口木材,故稱「坤甸木」,龍舟也用坤甸木製,坤甸的城市面貌跟大澳也有幾分相似,居民一樣靠小艇穿梭水道兩旁的木結構高腳屋。一樣的坤甸木,屋子樣式卻不同,強哥也不認為棚屋只應有鐵皮屋樣子,可以摻合屋主本身性格而建。若你遊大澳,不難發現一座黑白分明、充滿江南風情的大屋,直教人懷疑它是不是棚屋,這屋屋主叫黃文光,本身是木頭癡,跟強哥商量後搭建這座由支架、內櫳至窗戶,都全由黑色坤甸木搭建而成的棚屋,只是外牆噴了仿石屎的牆身。經強哥介紹入屋參觀,通往棚屋的通道做了一道九曲橋,連寫滿詩句的牌子也是木做的,一式家具也是木製,非常有格調。

強哥今年四十八歲,未來棚屋的設計有着許多可能性,他說過,卅年後、五十年後,只要仍有坤甸木這種木材,棚屋依然靠它撐起,同樣,有棚屋,棚屋師傅仍會一代代承傳下去,延續大澳的水鄉風情。

黃文光棚屋

杜汶澤、彭浩翔初會蔡瀾、黎智英!仲未睇?

第三集《亂噏24》足本放送中,即上:

http://bit.ly/appletalk24