大澳漁業式微,但只要棚屋這個家仍在,漁民的生活文化仍會一直延續下去。

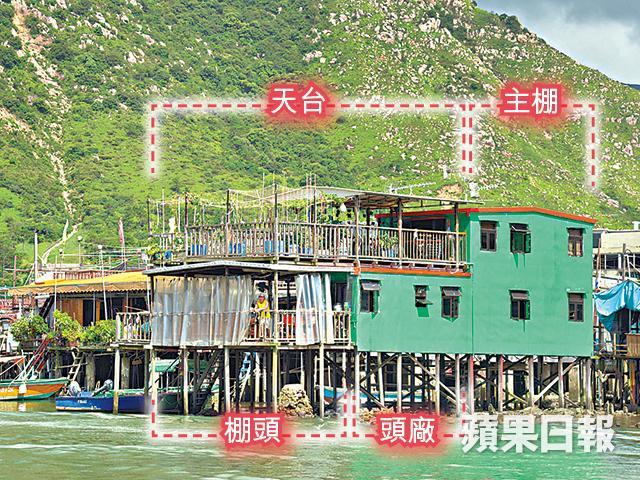

棚屋構造可分為主棚、頭廠和棚頭,主棚又可細分前中後三個部份,前段是廳或睡房,中段擺放神位,後段睡房多留給長輩居住。頭廠則是廚房、廁所,棚頭則是伸展出去的水上露台。漁民的漁船緊鄰泊在一起,棚屋也是一家挨着一家,每家之間有狹窄的通道連貫。有時候,通道就是某家人的棚頭,大澳水上人家每天都會穿過一條又一條的通道和橋樑,才能連接上岸,正因如此,住棚屋幾乎沒有私隱可言,也造就了親密的鄰舍關係。漁民多會在棚頭吃飯、編織修補魚網,棚屋屋頂則用作曬鹹魚,倒模海中心漁船甲板的生活,這種生活模式太根深柢固了,即使災後獲安排上樓,在大澳公屋的走廊,依然看到人們在曬鹹魚、吃飯、擺放雜物、閒話家常的情景。

木結構的棚屋,四平方呎闊的木地板插一支坤甸木就是支柱,入泥僅一米深,整座棚屋就可安然穩立淤泥上,二百多年來只怕火燒,卻從不倒塌。睡在棚屋裏,耳朵貼近木地板,屋子隨潮水拍打的律動而輕微搖晃,感覺很奇妙。

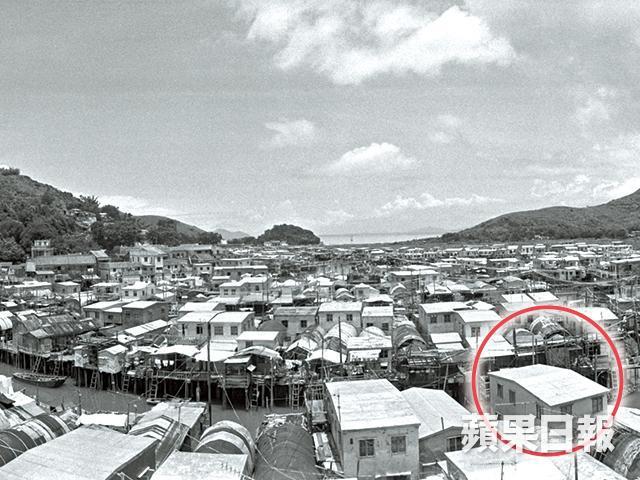

大澳棚屋主要分佈在一涌、二涌、三涌、大涌、沙仔面棚、半路棚等。棚屋的外形一直在變,最初是半圓形,像船篷,用竹枝、樹皮、葵葉和鐵皮建成;五六十年代建成的棚屋多為尖頂設計,七八十年代建成的棚屋多為平頂設計。在一涌、二涌,至今還可以看到新舊棚屋並存。經強哥指點,每看到由頭廠至棚頭的斜頂,一眼便認出是海泉叔的作品,做裝修出身的強哥,看到斜頂越往下斜,頂下空間就越是不足,於是便跟海泉叔商量,設計出一款由頭廠至棚頭的平頂皆在同一水平的構造技術:「棚屋隨時代慢慢演變,大澳人喜歡十年八年儲夠錢便翻新棚屋,很多時看到別家的式樣好看,便會跟風。」

演變

【動主播召喚 敢你就來】

立即報名: http://anchor.nextmedia.com