油麻地果欄1913年誕生,走過一百年,草根美學在一排老房子之間流露出來。白天,工人都歸家了,閘門鎖上了,門頂風格各異的字號招牌就是主角,一豎一橫是美;斑駁的外牆,陳舊的吊扇,也是美。

記者:周燕 攝影:楊錦文

建築美學

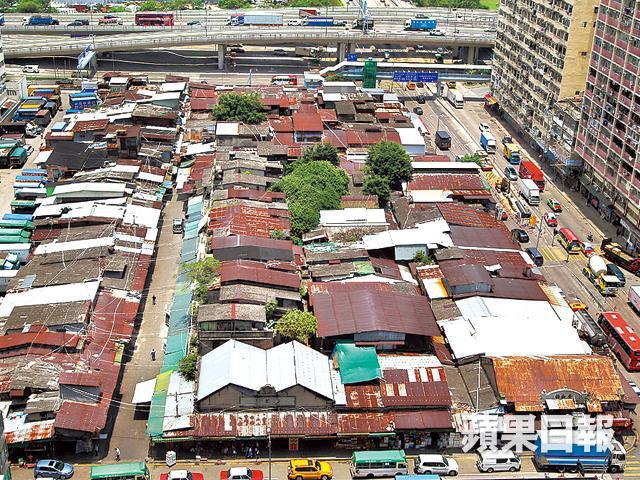

無論鳥瞰還是走進其中,果欄的建築美學都是攝人的。由渡船街至新填地街,窩打老道至石龍街,鐵皮頂接鐵皮頂,密密麻麻,建構了一個1.5公頃的水果天地。走進其中,以為會迷失於昏暗小巷間,其實亂中有序。欄檔盡是一至兩層高的小房子,「秀和欄」是當中較早期的建築物,「福和果菜欄」更有中華民國徽號。石龍街一列十六座房子都是建於1952年,所以建築風格相似,地下一層有一個小櫃台,站着一個老夥計在埋頭結賬,樓上是小貨倉,門前有把封塵舊吊扇,牆壁斑駁,把五、六十年前的格局保存下來,經營「大益欄」的張志祥說:「昔日果欄工人的家室多在大陸,他們多數寄宿在樓上。」

招牌美學

走到油麻地戲院對面,從新填地街與窩打老道交界回頭一看,「秀和欄」的古舊招牌讓人一見難忘,其實這欄不復存在,在這個大屋簷下,是一個個勤勤懇懇的小欄檔。欄檔幾番易手,上手或退出江湖,或已離世,但下手依然掛着舊招牌,「我們不會隨便拆人招牌!」問任何一個老闆,他們都會如此說。張志祥的「大益欄」擴充至多個檔位,但依然懸掛着上手「公昌欄」褪色至近乎看不到一筆一劃的招牌;邵志凌的金色「志記」招牌謙卑地掛在門口一方,反而上手的水磨石招牌氣勢十足地壓在門頂,路過的人還以為這欄叫「頭記欄」。這個習慣,任你說是念舊情,還是小情懷,總之拉閘之間的一道道招牌成為了這裏令人驚艷的風景。

篆刻藝術家馮嘉儀就看出這些招牌字之美。馮嘉儀說,果欄招牌多是帖風,「書法主要分帖學和碑學,前者研究法帖書法,後者考究碑刻書法。帖風筆劃圓潤,有墨色滲透變化的特色;碑風筆劃起角而鋒利,有雕刻的特色。碑刻會模仿法帖筆劃風格,反之亦然。」單是一個欄字,十塊招牌就有十種特色,「『福生欄』的欄字有王羲之七世孫智永結字(結字,即字的結構擺位)和筆劃體勢的特色,『大益欄』的欄字豎筆有柳公權的氣息。」而「福生欄」比較特別的是「同一個字號竟有不同寫法的橫匾。」張志祥說:「你看每個欄的裝潢都不同,木招牌的,櫃面也是木做;水磨石招牌的,櫃面是水磨石。」

二級歷史建築

果欄正名其實叫油麻地水果批發市場,早於1913年已經有人在這一帶進行食品交易。早年的果欄只是以草棚搭建而成,二、三十年代才出現目前這些磚瓦建築。昔日這裏不只售賣水果,還賣蔬菜、雞、魚、雜貨及米等,現時這裏三所小學從前其實是菜欄及魚欄。直至六十年代,菜欄及魚欄遷至長沙灣,七十年代連雞欄也拜拜。張志祥說,七十年代,香港經濟起飛,水果需求大增,八九十年代時,水果轉口生意蓬勃,但近年生意大不如前,「全盛時期,果欄有三百多欄,現在生意萎縮,只有二百多檔還經營着。」果欄現已被列為香港二級歷史建築。

電影中的果欄

草根生活氣息,龍蛇混雜氛圍,加上古舊建築令到果欄成為電影取景場地。《旺角卡門》中,爛仔劉華走進果欄避雨,遇上舊情人,相對無言。身懷六甲的舊情人摸摸肚皮,一句「唔係你嘅。」化解窘態,劉華才轉頭跑走,消失在大雨中。《麻雀飛龍》中,趙文卓跟當年好pure好true的林寄韻有感情戲,小情侶鬧交,林寄韻隨手執起蘋果,擲向趙文卓,然後推冧一箱水果,果然善用果欄場景!七十年代,鬼佬導演已經發現果欄之美,李小龍的《龍爭虎鬥》也有在這個喧鬧的小社區取景。年輕導演林思捷拍的短片《貳拾蚊》以果欄為背景,說一個由打劫二十蚊而起的故事,原來導演曾經在果欄打工,真的試過被隔籬欄少年拿刀索二十蚊。

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange

倪匡、蔡瀾同肥佬黎約埋一齊《亂噏24》,你睇咗未? 唔睇冇話題,第二集足本放送中!速上:

http://hk.apple.nextmedia.com/livestream/channel/talk24