後日是李小龍逝世40周年,歷史又會不期然找上他。李小龍已不只是一代巨星、武術宗師的名詞,亦是中華民族膜拜的一座圖騰,來填補中國人自卑心理。隨着大國崛起,這座圖騰越發揮作用。當然我們要拆解李小龍的魅力來源,除了外在因素,也不得不從其生活哲學探討。李小龍雖死,但精神長存。撰文:馮國康

電影「做你自己,表達自己,相信自己。」

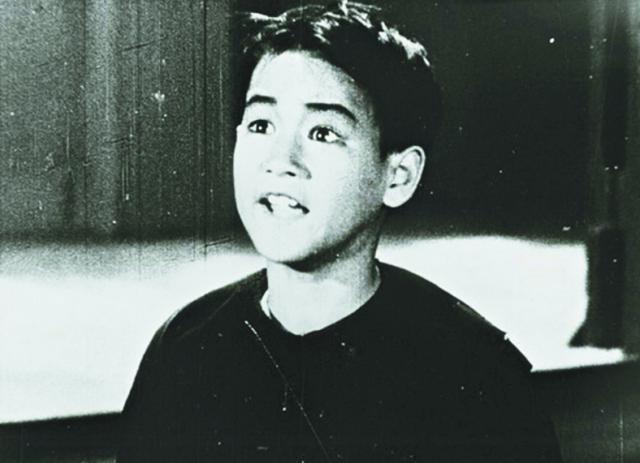

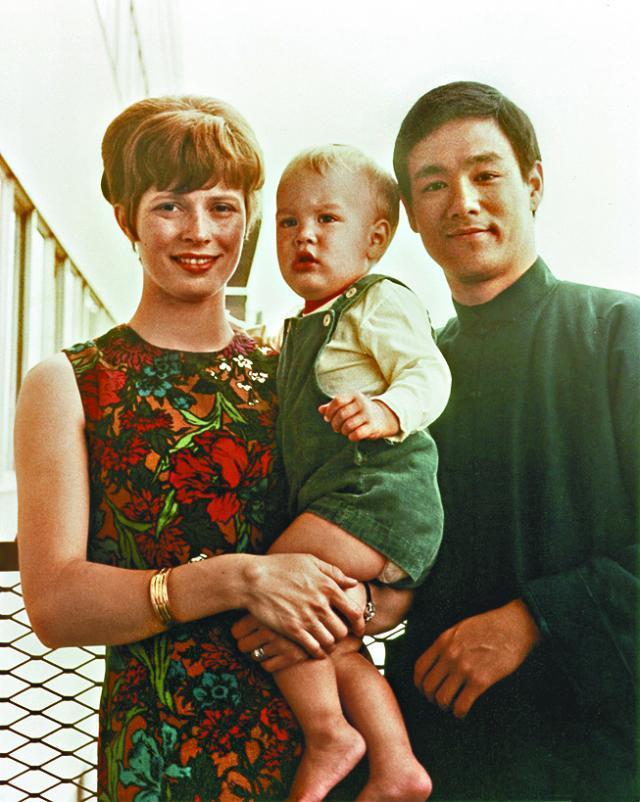

說李小龍是天生演員,相信沒人夠膽質疑。生於演藝世家,父親李海泉是粵劇四大名丑之一,三個月大的李小龍已在粵語片《金門女》亮相。因父親關係,李小龍童年在戲棚中度過,以藝名小李海泉、新李海泉客串過幾部電影。10歲時主演《細路祥》大獲好評,被捧為天才童星。以至後來參演的《雷雨》、《人海孤鴻》,演技都備受讚賞。不過,李小龍在銀幕上的魅力,要到他由美國回流返港,拍攝的四齣嘉禾電影《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》及《龍爭虎鬥》才真正展現(《死亡遊戲》只得部份鏡頭),那是他經過人生歷練、個人修養得到昇華的階段。

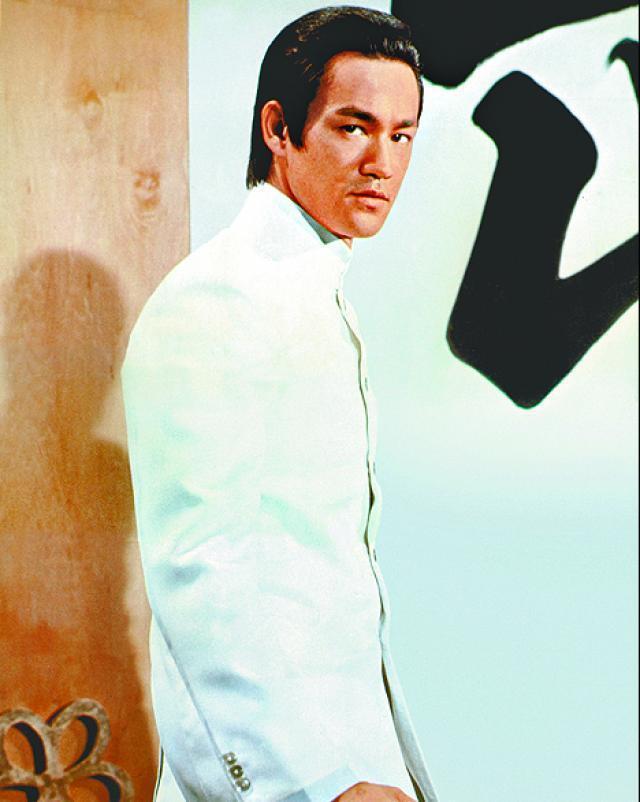

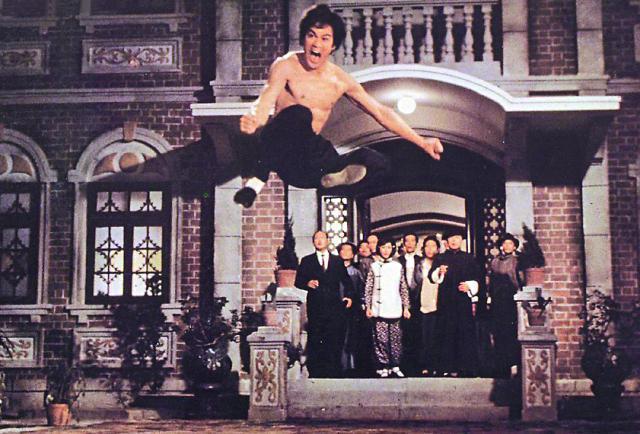

從理性分析,這幾齣電影製作比較粗糙,故事性一般,都不外乎儆惡懲奸及宣揚民族意識,套用影評人仰止的說法,「義和團味道很濃」。然而無論是李小龍打鬥前的架勢、招牌挑釁式「嘩啋」一聲、抑或抿一抿鼻子的小動作,都植根在觀眾腦海,皆因他展現出硬橋硬馬、無花無假的真功夫。電影成為了李小龍的個人武術表演。

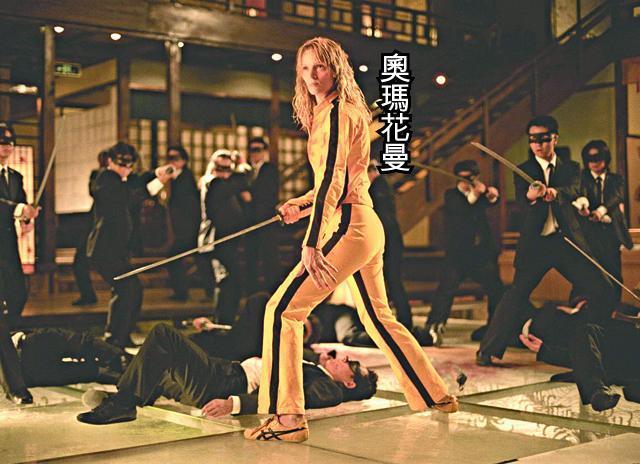

就當年技術而言,拍攝真功夫畫面相當困難,除了要捕捉鏡頭外,又要顧及現場環境兼要一氣呵成,才顯得有氣勢。一到對打時,鏡頭拍全身,李小龍揮拳、踢腿、扭腰、閃避全數入鏡。這亦成為李小龍電影的獨有搏鬥美學,連荷李活電影亦相繼模仿。可以說,李小龍是將港產片推向國際的第一人。李小龍死後,40年間不斷有電影向他致敬,連荷李活鬼才導演昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)都要借《標殺令》(Kill Bill)去紀念這位偉人。近年亦先後有李小龍為題材的電影出籠,惜主角只模仿了形而模仿不了神,畢竟他的舞台魅力是無人能取代。

哲學「清空你的杯子,方能再行注滿。」

若然將李小龍定位為電影明星、武術革命家,又或是民族英雄,也許是矮化大師了。他之所以至今仍受萬人膜拜,是他悟出一套融會中西的哲學,並具體地在生活中實踐,絕非「講一套、做一套」。從他充滿哲理的語錄中,影響了無數人思考存在主義等問題。李小龍真正做到見自己、見天地、見眾生。

李小龍的哲學修養,主要是他到華盛頓大學攻讀哲學時吸收。而他讀哲學,全因兒時好勇鬥狠,雖贏過很多勝仗,但始終參不透「勝利」定義。於是,他的大學導師鼓勵他攻讀哲學,因哲學能告訴他活着的真諦。李小龍自埋首鑽研哲學書籍,始一發不可收拾,柏拉圖、笛卡兒、尼采、阿奎那的書籍讀到滾瓜爛熟,擴闊了世界觀,亦播下了獨立思考和理智分析的種子。與此同時,他對中國思想家如老子、莊子等學說也有深厚研究,《道德經》蘊藏着形而上學(metaphysics)思想,主論由「無」生「有」,與科學理論大有區別。李小龍將「道」學與武術看似完全對立的觀念結合,便創立「以無法為有法」的截拳道了。世間能將中西哲學融合共用的,可謂絕無僅有。

李小龍亦採納尼采的哲學——重視自我、認識自我、解放自我,因而時刻將「忠誠表達自己」(honestly express myself)掛在口邊,那是自由地表達潛能,「自己」才是生命的主人,拒絕一切束縛與控制。這種自由的解放,李小龍不只應用在武術上,而是每天都在日常生活中實踐,每天都在超越自己。他不畏強權,深信傳統是覊絆,只會阻礙個人成長。

李小龍思想的自由,影響着無數後輩。如今社會出現種種不公,我們走在街上抗爭,不就是這一份堅持嗎?

形象「中國人唔係東亞病夫!」

在李小龍之前,華人在西方人心目中的印象模糊,偶爾在電影出現的華人,不是閒雜人等甲乙丙,便是十惡不赦的大壞蛋,以為華人都是姓黃的,並保留清朝剃髮易服的形象。這顯然是漠視華人的存在,某程度上是種族歧視。

要追尋歷史成因,則要追溯至1840年,中國於鴉片戰爭中戰敗,被迫簽定不平等條約,到後來爆發中日甲午戰爭、八國聯軍侵華事件,華人的尊嚴蕩然無存。李小龍的出現,徹底將中國人軟弱無能的形象扭轉,他以自己為榜樣,為中國人樹立勤奮、好學、堅毅、創新、敢於挑戰、不畏強權的精神,讓西方人重新審視我國文化,當中的意義比一般外交政策更重要。

李小龍深明自己的定位,寧願喪失演出機會,亦拒絕出演辱華角色,就算捉襟見肘也不肯屈服,他曾對人說:「許多角色要拖着辮子,無論他們的酬金多少,我是不會答應的。拖着辮子是名副其實的降格。」

李小龍縱使擁有非凡魅力,也得靠電影中展現,72年上映的《精武門》可說是贏盡天時地利人和,並奠定其民族英雄形象。其時正值中、日為釣魚島主權問題爭拗不休,一套關於國仇家恨的電影自是有煽情作用,故事設定日本帝國為大反派,李小龍飾演的陳真在虹口道場將日本仔打到落花流水,觀眾又怎不肉緊叫好?一句「中國人唔係東亞病夫!」至今仍然擲地有聲。

只可惜李小龍死後,已再沒有華人能承襲他的地位,就算今日強國崛起,西方人眼中的華人,依舊是那位穿唐裝衫、功夫鞋,跳跳紮的功夫小子……

功夫「我絕不會說是天下第一,也絕不會承認我是第二。」

李小龍是天生武鬥家,7歲跟父親李海泉習太極拳,13歲追隨葉問學詠春,22歲便到美國掛起「振藩國術館」的牌子,據說他收藏了2,500部武術書籍,是名副其實的武癡。李小龍精通長棍、短棍、雙節棍,研習氣功和硬功,李三腳、寸勁也是他的獨門絕技。然而,論李小龍最偉大的武學成就,肯定是其自創的截拳道。荷李活巨星史提夫麥昆(Steve McQueen)和大導演波蘭斯基(Roman Polanski)等都是李小龍的徒弟。

中國武術博大精深,各家門派都有它的心法、套路。唯獨李小龍能放下門戶之見,融會各家大成,他曾說:「如果跟着傳統模式走,你只能活在傳統陰影下,了解的是老路子,但不了解自己。」

截拳道便是以詠春、拳擊和劍擊為骨幹的實戰格鬥體系,將道家無為無不為的處世理念滲入其中。簡單來說,就是學會忘我,格鬥時配合敵人動作,無意識地瞬間作出反應,力求快、狠、準擊倒對手。他又以水比喻武學,認為水沒有形狀,沒有套路,卻能改變世界,好比格鬥不在乎招式,而在乎變幻。

西方從來輕視中國功夫,認為腿功是野蠻行為。李小龍展示的獨特功夫美學,顛覆了他們的傲慢想法,《牛津英語字典》更加入kung fu一詞。截拳道對美國武壇亦起了啟發作用,90年代興起了綜合格鬥(Mixed Martial Arts,MMA),就是允許競技者採用不同格鬥技能,完全自由發揮不受限制,直至擊倒對方(或投降)為止。

截拳道因為沒有套路束縛,故也令這門武術難以傳承。當今世上習截拳道者眾,惜大部份只着重模仿李小龍的招式和動作,卻忽視最重要的道家、禪宗思想,未能將以無法為有法,以無限為有限理念參透。也許,只有天才如李小龍之輩才能領略箇中含意。

逢周五隨《蘋果日報》附送嘅時尚美容雜誌《add》雖然早已派完;

拎唔到書嘅朋友,可以上番《add》嘅官網 http://add.appledaily.com 睇番足本網上版,除咗有專訪外,仲有好多時裝靚嘢睇!