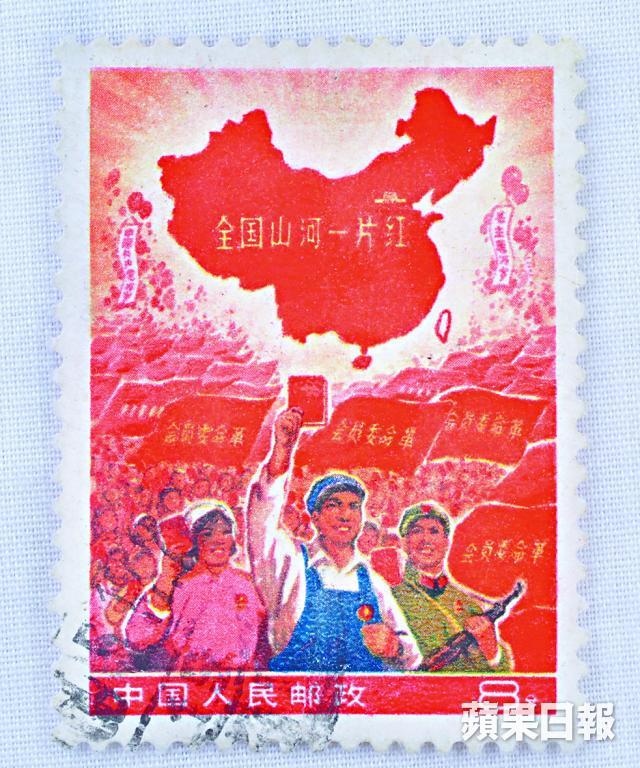

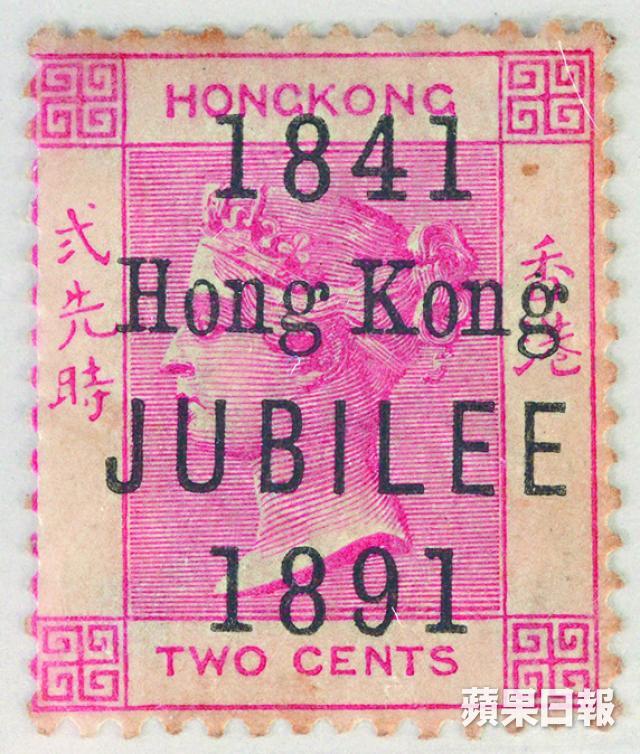

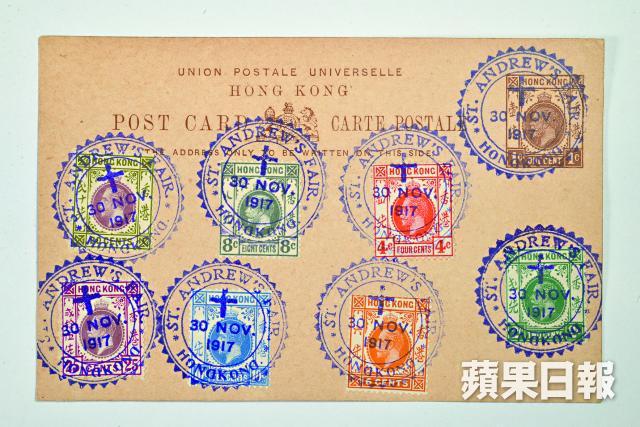

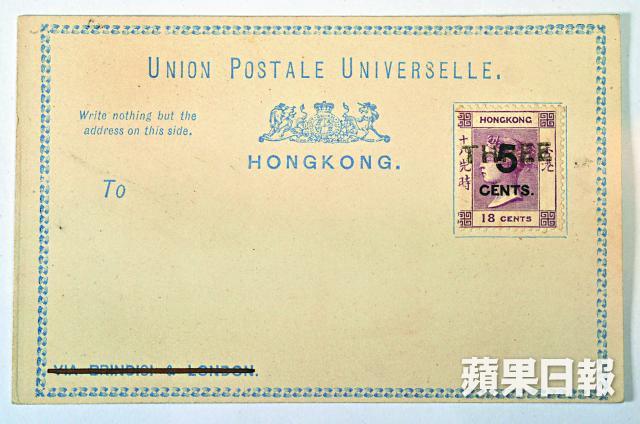

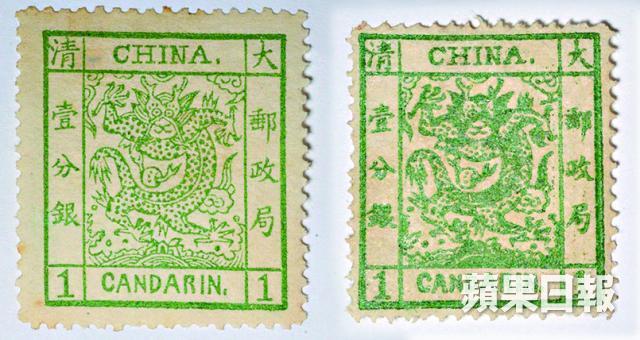

近年的郵票拍賣會屢次刷出新紀錄,以今年中國嘉德春季郵品錢幣拍賣會為例,一枚1968年發行面值八分的全國山河一片紅沒有郵戳的四方連郵票以460萬成交。世邦魏理仕國際投資物業部執行董事沈蔚庭沉迷集郵30年,早在十多年前,她集中收藏發行量少且品質高的郵票,如1882年清朝發行的寬邊大龍、1917年,香港在St. Andrew’s Fair中設置的史上第二個臨時郵局所用的郵戳明信片等,她的珍藏全部都存放在銀行保險箱,為避免受潮濕影響質素,十年來都甚少將它們拿出欣賞。

記者:吳宛蔚 攝影:黃偉傑

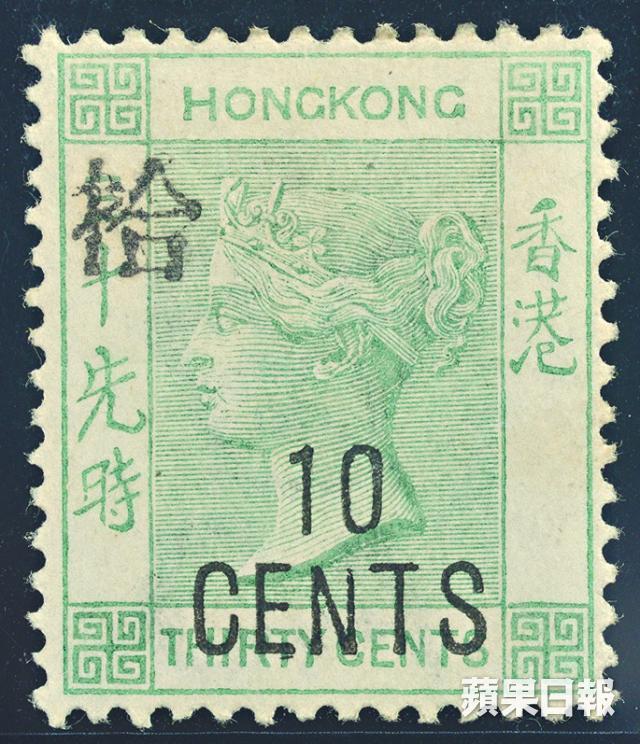

「紙是最難保存,易縐又易爛,最大的敵人是濕度。」她邊將郵票從防潮箱拿出來邊說。為好好保護24本,分別放滿中國及香港發行過的珍貴郵票,前者包括1878年的清政府首次印製的窄邊大龍,後者則是開埠後首發行的維多利亞女皇頭郵票,她在銀行租下四個保險箱專門擺放郵票。她有一個特別嗜好如是,就是一旦決定收藏,必定要擁有全套才肯罷手,買手袋,也喜歡同一個款式一次過買下幾個不同顏色,儲郵票亦如是,除民國期間發行的郵票外,香港及中國發行過的郵票她幾乎儲齊。「地理位置近,有助購買及收藏一個完整系統,而且郵票的設計取自自己熟悉的傳統文化,有聯繫才有感覺。」

嫌民國郵票吸引力低

斯文優雅的沈蔚庭自小對藝術、設計特別敏感,中學階段曾修讀一些平面設計課程,最欣賞郵票設計師,在極高的限制底下,設計出別具創意的郵票,由此成為郵票收藏家。「除了克服郵票只有細小面積的先天問題,設計師最大的挑戰是年復年的以相同題材做新設計,簡單以香港為例,每年發行的紀念票就絕大部份是本地節日。」她拒絕收藏中國在民國期間發行的所有郵票,都是因為設計不夠吸引,只有清一色的歷史人物頭像。

集郵這嗜好是經父母培養,上學最開心的回憶就是跟同學交換郵票。小學一年級,她跟姐姐就收到媽媽送的郵票簿,然後跟隨喜歡集郵的母親,剪下親友在世界各地寄來的信件上的郵票、或到郵政局買新郵票,只要沈蔚庭想添置新藏品,媽媽總願意額外多給她零用錢去買。「每次郵局推出新郵票時,去郵局排隊就是家庭日的節目,就算媽媽及姐姐早放棄集郵,仍會陪我等,三、四小時亦屬等閒。」

只買權威認證防贗品

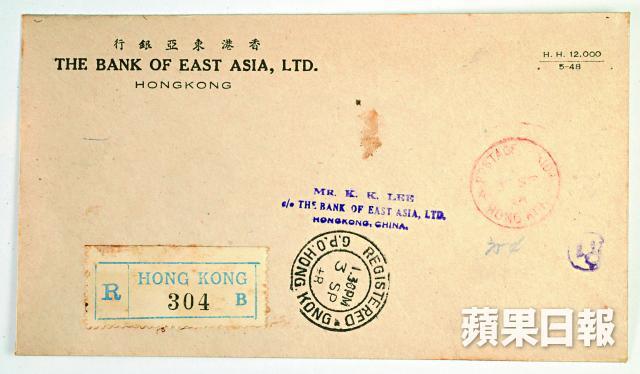

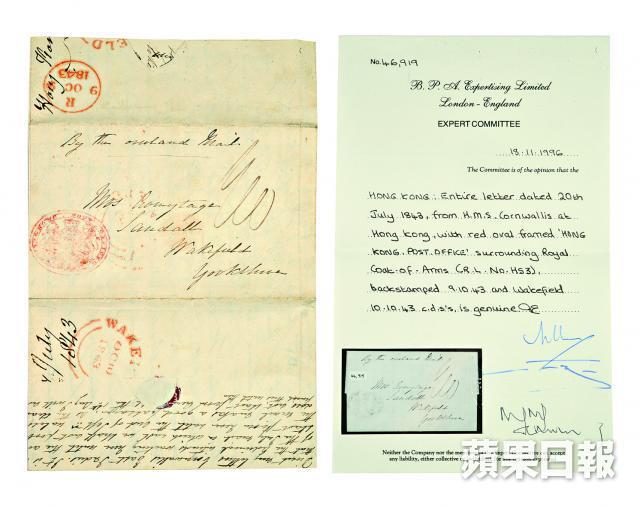

集郵癮最大是九十年代,她畢業後加入第二家公司,下班後就流連不同的郵票店尋覓珍品,最愛與郵商交談,獲取最新市場情報,當年她最愛去的是由本地集郵名家楊乃強創立的楊氏集郵公司。一有空,她就跟楊的兩位兒子楊明及楊德交流,學習有關集郵及鑑別的知識,了解郵票發行量,從而估計其升值潛力。在楊明的幫助下,參加不同的郵票拍賣,按郵票發行年份每十年為一組,越儲越舊。購買19世紀發行的郵票,就算有郵商陪同出席拍賣會,在旁提供專業意見,她還是只買擁有英、美權威,BPA Expertising Limited及The Philatelic Foundation的鑑證所發出證明的郵票,認為最有保障,「如果遇到品相好(行內術語,意指郵票表面的質素,最基本會先觀察顏色的鮮艷度),但沒有證書的,我也會請賣方準備證書,只要那是真品,花些少鑑證費用、鑑證時間,賣家是不會介意的。」

為方便處理珍藏,她在郵票店買了記錄香港及中國歷年來發行過的郵票目錄,及印上索引的活頁集郵本。至2000年,香港部份,她因仍未遇到品相好的,而獨欠一枚1865年發行、橄欖綠色的96仙維多利亞女皇頭。至於中國郵票,她收藏清朝及1949年以後發行的郵票,獨欠一枚全國山河一片紅,九十年代她遇過一個品相不俗的,但價錢太高,她沒有考慮。收藏,她一直是出於欣賞藏品本身的設計,對於它們十多年間升值了多少,她毫不上心,就連郵票公司、郵商朋友都沒再聯絡,工作繁忙,讓她不敢展開新的收藏系列,十年來她只將郵票簿從保險箱領出過兩次,若要重新投入集郵,她說可能要等到退休了。

【郵票趣談】

世界上第一枚郵票是由英國發行、有郵票之父之稱,主張均一郵費的羅蘭.希爾(Rowland Hill)設計,票面圖案為維多利亞女皇像的側面,面值1便士,1840年由德國人主持的海關郵政局發行,因它是黑色,故亦有黑便士之稱。由於英國是全球第一個發行郵票的國家,故沒有在郵票上印上國家名,至今依然保留此傳統。

慈禧壽辰 發行中國首套紀念票

通用票是供長期使用、發行量極大的,相反紀念票是為紀念重大事件、人物而製造。相比第一枚郵票的誕生,世界上第一個推出紀念郵票的國家卻未有一個統一的說法,大部份人都認為是1871年秘魯為紀念南美第一條鐵路(連接利馬及列卡拉奧馬)通車20周年而發行。不過亦有人會說美國在1893年為紀念航海家哥倫布所發行的16枚紀念票才是世上第一套紀念票。中國第一套紀念票是為了慶祝慈禧60歲壽辰而發行;而香港開埠以來的第一套紀念票則是1891年為紀念開埠50周年而發行,亦是全球第一套的加蓋紀念票。兩者都是沈蔚庭的珍貴收藏之一。

楊氏集郵交易公司

•地址:尖沙嘴梳士巴利道3號星光行1525室

郵票鑑證權威BPA Expertising Limited

•擁有逾70年鑑別郵票經驗,由於不會向鑑定員透露郵票主人的名字、價值,保證鑑定過程不會受郵票質素以外的因素影響,一般需時四至五星期。收費與郵票估價掛鈎,由40英鎊(約$470)起。

•網址: http://www.bpaexpertising.com

The Philatelic Foundation

•創於1945年,鑑證所擁有一個藏滿全球郵票資料、逾5,000本郵品拍賣目錄的圖書館供查證,鑑證過程需時約五至六星期。收費不會與郵票估價掛鈎,由27美元(約$210)起。

•網址: http://www.philatelicfoundation.org

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange