周恩來於70年代任中國總理時,參觀洛陽龍門石窟,看到魏碑書法代表作《龍門二十品》拓本,可是隨行帶不夠金錢,沒將此拓本帶回家。今日,香港中文大學文物館榮譽研究員李潤桓手上有一份,他於80年代,在香港中環舊書店,以數百元購得。李潤桓還有清中任翰林院編修的書法家何紹基、清末任總理各國事務衙門章京及安徽提學使等職位的沈曾植,及民國初期國立廣東大學首任校長鄒魯的舊藏拓本。

記者:黃碧珊 攝影:黃偉傑

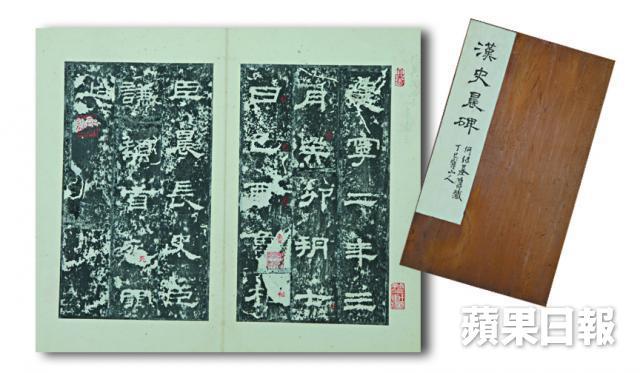

古人將文字及圖案刻在石及金屬上,為祭祀、墓誌及記錄之用,將這些文字及圖案拓印下來的紙本,就是拓本。由於部份原碑或金器受天然或人為破壞,只有拓本能將古人文字流傳下來。1949年中共建國後,為保存這些刻有文字圖案的歷史文物,已嚴禁非法拓印,拓本越見矜貴。

日本收藏家垂青

雖然拓本並非書法家的原寫真迹,但拓印仍將鐵劃銀鈎筆法表露無遺,為漢字變遷的研究考證作出一定貢獻。除華人會收藏拓本,日本也有不少中國拓本收藏家,新町三井家第九代成員,曾任三井物產及三井銀行社長的三井高堅(1867-1945年)是其中一位,有近1,000幅拓本,包括原碑已毀的虞世南《孔子廟堂碑》唐拓孤本及褚遂良《孟法師碑》唐拓孤本,現為東京三井紀念美術館藏品。

成交價最高的拓本是中國第一部書法叢書《淳化閣帖》,它是北宋淳化三年(992年),侍書學士按宋太宗旨意,將歷代皇帝、名臣及書法家約百多人的墨迹,分10卷共420帖刻在棗木板上,拓印成少量墨本賜給親王及大臣。至宋仁宗慶曆年間(1041-1048年),《淳化閣帖》的棗木原板不幸於意外失火焚毀,後來出現多個摹刻版本。被學者公認為碩果僅存的宋拓版本只餘下四卷,2003年上海博物館以450萬美元,向紐約著名的中國古董收藏家安思遠(Robert Hatfield Ellsworth)購買該四卷。

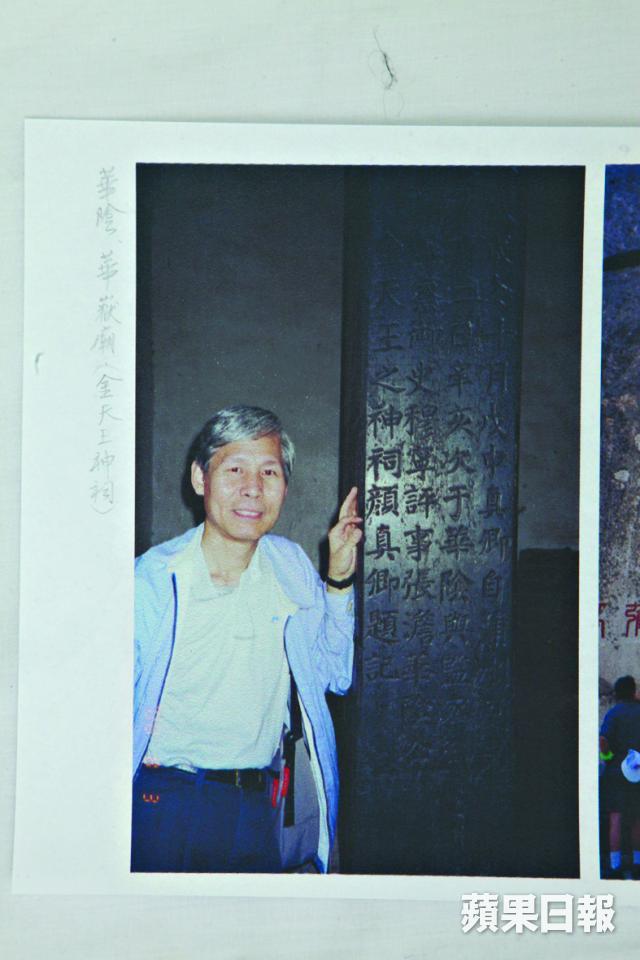

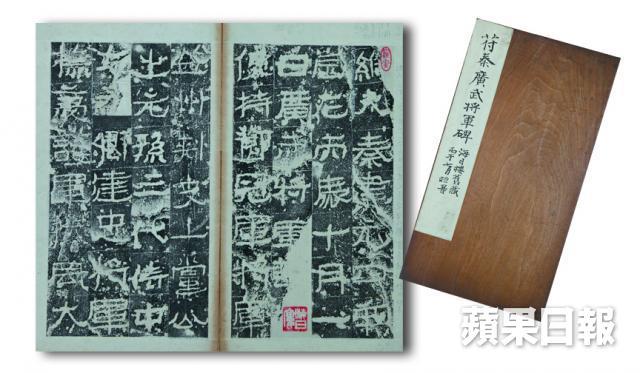

李潤桓是中大第一屆文學士、1979年及1981年分別獲當代香港藝術雙年展國畫及中國書法藝術獎,50年代在培英中學讀書時已在老師薰陶下,迷上中國書畫,學寫書法時,買不起古代名家書法原件,就買較便宜的拓本,「第一本買的拓本是東晉太亨四年(405年)刻碑《爨寶子碑》拓本,碑上的字體呈現棣書與楷書,反映棣書過渡楷書時期,具有較高的書法藝術價值」。那時李潤桓17歲,當年每程巴士車費兩毫、戲院後座每位收1.2元,每天零用錢僅5毫的他就花了5元購買這拓本,如獲至寶後就歡天喜地地拿給中學老師,揮筆寫上題跋留念。

由於碑誌在中共建國後就禁止拓印,拓本流於市面的數量非常少,所以每次老師說那裏有拓本出售,李潤桓就走去尋寶,「康記、琳琅閣、三益書店是最常去的舊書店。」60年代中之前,座落在威靈頓街鏞記現址的琳琅閣,及灣仔軒尼詩道市政大樓旁的三益書店,都結業了,只剩下中環荷李活道的康記,可惜舊書店沒落,拓本只在拍賣行或博物館流出市面,一張得8個字約A4大小的拓本,去年的一次拍賣會,就以1,150元人民幣成交。

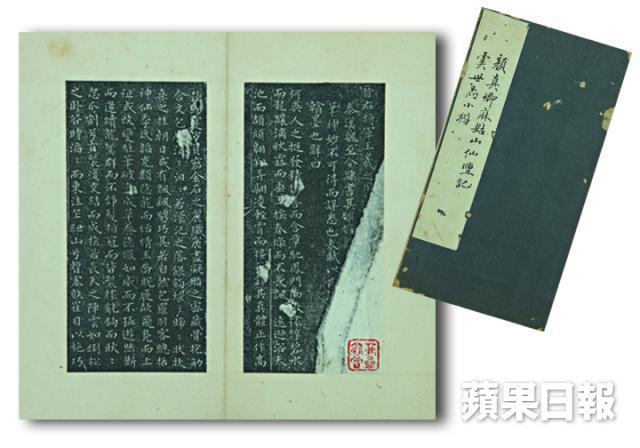

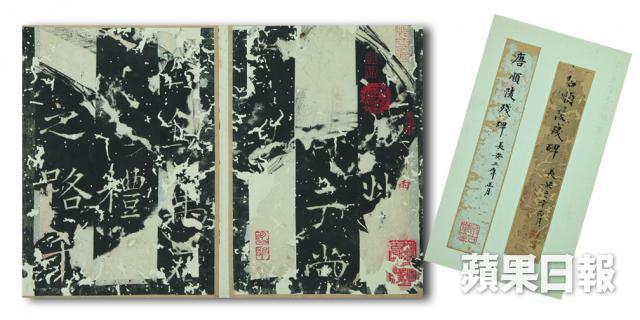

逐行字切割裝裱

大部份拓本是從古人墓誌上拓印出來,內容多是故人的風光偉迹,一般有數呎高及1,000字以上,拓碑者將整個碑誌上的字及其大小全神地拓印下來,可一大張拓本留傳下來,而裱本拓本則將一大張拓本拆細裱裝成書,李潤桓兩種也收藏,「裱本尺寸較細,方便對着來學寫書法」。60年代買一本裱本只約10元,將一大張拓本裝裱成裱本就要20元,因為裝裱工序繁複,那時香港已經沒有師傅願意裝裱。一本標準化的裱本,裝裱師傅將文字一行一行地切割,然後再順文裱成書,李潤恒無奈地說:「現在有些裱本草草將整張拓本平均分開裝裱成書,跟着來寫或讀完全跟不上條理。」

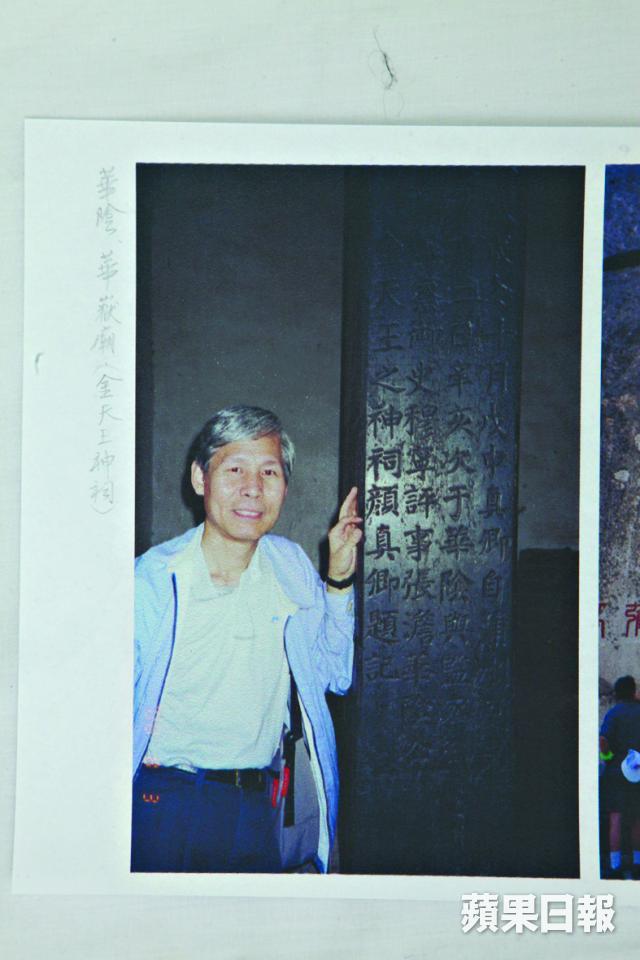

他在尋寶時,有幸找到已故文人曾收藏的拓本,他一邊翻開裱本,一邊指着印章說,這是何紹基海山仙館的印章;那是國立廣東大學首任校長鄒魯的印章;它是沈曾植書齋海日樓印章;這筠清館印章就是清中業湖廣巡撫兼湖廣總督吳榮光舊藏,「紅色硃砂手批是故人研究拓本時留下,有時拓印時模糊不清或被蟲蛀掉的字,他們會在旁重寫」。拓本不但讓李潤桓學習古人的筆迹,還是與古人交流的渠道。

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange