【本報訊】今年是天文台成立130周年,天文台與康文署合辦「有緣相聚百三載」展覽,展出大量本地和海外的珍藏文物,包括1909年製作、現存最早的天氣圖、1962年溫黛襲港的手繪天氣圖,以及日治時期天文台職員被拘禁時的筆錄雨量報告等。市民更可站在綠幕前模擬報道天氣,了解天文台歷史與日常運作。

記者:馬志剛

展覽今起向公眾開放,展館猶如時光隧道,帶參觀者從19世紀末開始,了解天文台成立至今的歷史。1841年,清廷被英國打敗簽下《穿鼻草約》割讓香港島,翌年殖民地政府便引入西方觀測及記錄天氣的技術,如擺放在展館入口處,產自19世紀末英國的橡木製菲茨羅伊氣壓計,是早期天氣預測儀器。

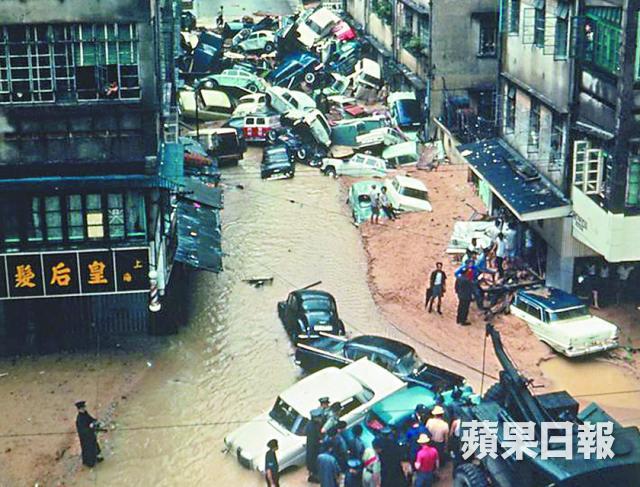

至1874年9月,史稱「甲戌風災」的颱風襲港,造成逾2,000人死亡、過千房屋被毀,維港內10多艘遠洋船及近千隻中國漁船沉沒,鄰近澳門更有5,000人罹難,佔全澳三分一人口。當時沒有人專責氣象部門,此後英國考慮成立氣象部門,1883年便成立香港天文台,翌年就設立颱風警告系統。展館展出當時香港受風災吹襲的珍貴歷史圖片,盡見香港滿目瘡痍。

回顧幾近被遺忘天災

展覽詳述天文台成立後,循海、陸、空三方面,如何編製航海氣象圖、監測地震資料、在啟德機場成立氣象監測站等發展歷程,更細說1941年香港淪陷進入日治時期,被日軍拘禁的天文台台長伊雲士和一眾職員,堅持筆錄雨量、氣溫、氣壓和風向等天氣概況,填滿當時氣象數據的香煙包裝紙等也是展品之一。

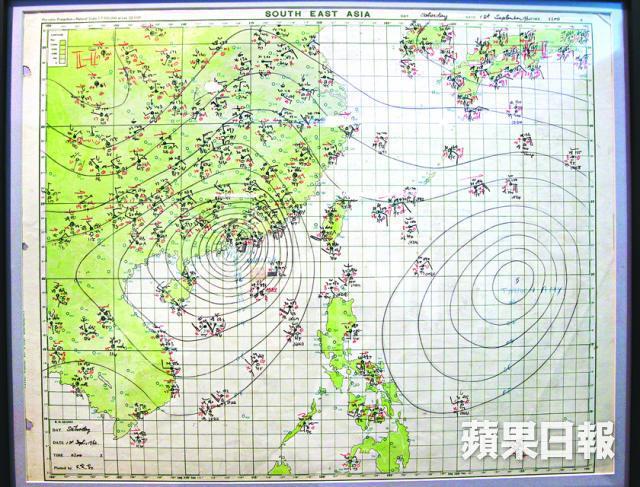

此外,1909年6月30日上午6時的天氣圖,是天文台現存最早的天氣圖。1962年溫黛襲港的手繪天氣圖、1976年唐山大地震、2008年四川大地震以至2011年日本311大地震的記錄圖等,都悉數在今次展覽中展出。市民也可一嘗擔任天氣報告員的滋味,站在綠幕前模擬平日在電視「報天氣」的畫面拍照。

天文台台長岑智明表示,舉辦展覽的目的是回顧這一代幾近遺忘過往曾出現的天災,提高公眾防災警覺性,應對氣候變化帶來的影響,也加深市民對天文台運作的認識。

為配合展覽,天文台特邀專家在展覽期間舉行公眾講座,詳情可瀏覽天文台或歷史博物館網頁。

香港天文台「有緣相聚百三載」

日期:7月10日至9月2日*

地點:九龍尖沙嘴漆咸道南100號

香港歷史博物館一樓大堂

開放時間:上午10時至下午6時

星期日及公眾假期上午10時至晚上7時

費用:免費

查詢電話:2724 9042

網址: http://hk.history.museum

*註:逢星期二休館,公眾假期除外

資料來源:香港天文台

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange