一次茶敍,上海古畫修復家岑德麟帶來了逾60年、價值達30萬元的紅印普洱,中國茶文化國際交流協會顧問陳采月又帶來台灣名茶藝師用心栽種的文山包種茶;收藏古董茶具的梁國鴻要用近三萬元一隻的宋代吉州窯喝茶,看似簡單的茶敍有如古代文人鬥雞、鬥蟋蟀,今次則是鬥茶。

記者:冉藹莉 攝影:梁志永

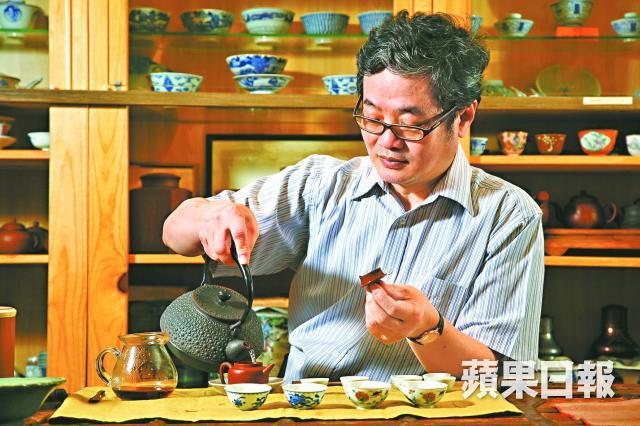

岑德麟:

「茶就像字畫追求美學」

上海古畫修復家,為台灣美術館及博物館修復古畫

飲茶年資:40年以上,現時一餅逾百萬元的宋聘號、逾40萬元的雙獅同慶號他都喝過。

最愛茶種:普洱

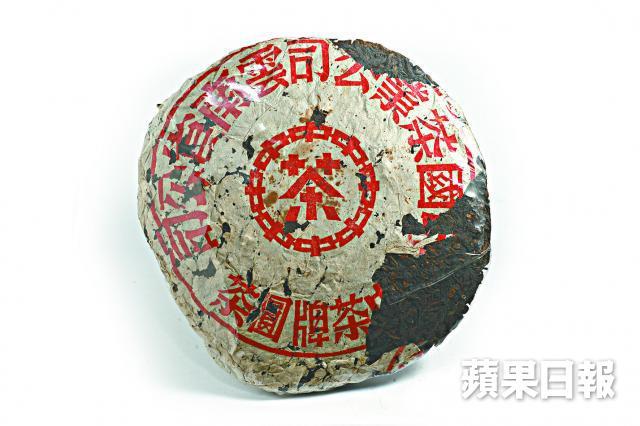

岑德麟專程從上海帶來價值30萬元的紅印普洱,公諸同好。我每呷一口,不止以千元計算,其味道的起伏,更恍如坐在過山車上。第一泡茶先把沉睡逾數十年的茶葉喚醒,只散發出一點古老、青澀的茶香;到第二、三泡,開始展現出活潑的姿態;再散發出甘而厚的茶香恰到好處,第七、八泡茶香已不經不覺步上高峯。茶香慢慢減淡,彷彿有點意猶未盡,岑德麟說:「茶香減淡並不一定不好,也有它優雅的部份。」

吸引他40年來對普洱的着迷,正是這份「韻味」,「就好似一個女仔,即使她有多美,沒有韻味,你不會記住。」1949年以前生產的古董茶,現時一餅逾百萬元的宋聘號,還有逾40萬元雙獅同慶號,都是他喝過最有韻味的普洱。

30年前,他經常往裕華百貨買茶葉,當年的紅印普洱也只不過是二百元至五百元。最誇張一次是10年前,他到柴灣利眾街的茶莊倉庫,向普洱大王白水清一次過購買近40萬元的茶葉。一筒(七餅為一筒)、每餅一萬元的紅印;三、四餅,每餅四萬元的雙獅同慶號等。「老婆當時還罵我,到現在才懂得欣賞。當時也不知道貴與不貴,只是買來飲用,但就知道古董茶越來越少,而且大陸人開始識飲茶,錢又多,把好茶都買了」。

他手上現時仍有七、八餅紅印,而宋聘號就只剩一餅,更笑言:「基本上都不會飲。」一來再不捨得買來飲用,二來好茶要有知音。他經常邀請三五知己到家中嘆茶,有次泡雙獅同慶號,一向有飲茶習慣的好友,竟跟他說不知茶貴在那裏,口感更難以形容。

飲過半小時後,他便跟對方說:「你試試起身行一行,行完後問他背部是否鬆弛了,他感受到後,確實沒話好說。如果有玩太極或氣功的人,飲完會知道茶氣走到身體那個位置。」對上一次泡宋聘號,早已是五年前的事,「飲名茶一定要對方好識飲茶」。他最近請了一個與他玩音響的廣州朋友試紅印,「他聽過很多次紅印,但從來沒有飲過,喝後他幾乎跪拜我,連茶渣都攞走」。

沖茶每一個細節,他都有要求,專程由上海帶來迷你紫砂茶壺。「平日用這個沖普洱便要一直用,突然去泡鐵觀音,味道會走來走去」。水是泡茶的關鍵,「水七分,茶三分」,是他常掛在口邊的說話。為飲靚茶,他會帶着數個五公升的空樽,老遠往飛鵝山上,等待石頭流出滴滴的山泉水,因山泉水酸鹼度恰到好處,內含礦物質。

最後一泡用火煮

飲茶逾40年,自認為「老茶骨」的岑德麟,自從40年前,到台灣讀大學及工作後,才開始認真研究普洱茶。

泡第一沖老茶他執着水溫至少要達九十九至一百度,不然,往後即使沖多少次,也不好喝。他說:「茶葉本身溫度比較低,第一沖是要將茶葉發開,假如第一沖溫度不夠高,沒有將茶葉發起的話,後面的茶便不好喝。」看着他把茶葉泡過十五次,感覺到淡而無味,以為他會倒掉時,原來,他會用上低溫火,把茶葉煮一個晚上,務求逼出最後的味道來。

看着這個茶癡,連最後的茶葉也不放過,他笑笑說:「煮茶已經沒有活力,但總好過飲白開水。」飲茶已成為他生活的一部份,「茶就好像字畫追求美學一樣,是一個培養出自己品味的路徑」。

梁國鴻:

「我完全沉迷下去」

古老十八代飲食茶具故事館館長

花逾三百萬元、20年時間買入館內近二千件飲食茶具,收藏估計現時逾80萬元的宋代定窯葵花口茶碗

收藏古董茶具,梁國鴻一定是專家。在梁國鴻開設逾的千呎的展覽館內,有逾千件飲食茶具展覽珍品,假日開放予公眾欣賞,間中開班授徒,教人鑑賞古物。

研究古物逾20年的他,曾往廣州市文物總店跟着國家級文物委員修讀古陶瓷鑑定課程。「不單止要看書學理論,讀歷史、書畫及藝術,上堂最主要就是為了看官窯,尤其是滿身傷痕、崩爛破裂的窯,拍賣行看到的都太完整」。為了訓練自己於十呎內能判斷一件物件真偽,他經常往拍賣行,一次便待三、四小時,看逾二、三百件古董。「我完全沉迷下去,每星期看幾百件物件,十年八年,吸收到的物件都在腦內」。

聽着他們說茶經,他也隨手執起一隻近三萬元的宋代吉州窯,說:「窯的口沿邊,刷上白色的釉,俗稱為白覆輪,是當時文人用來鬥茶的工具」。中國早在宋、唐代,全部都是把茶葉壓碎成粉末飲用,不像現在一片片茶葉泡茶。到唐代鬥茶時,會用茶筅攪拌,以品評茶質優劣。如果攪拌得不好,或茶本身不靚,泡沫好快便會消失。

陳采月:

「喝起來添了一份感動」

中國茶文化國際交流協會顧問

飲茶年資:20年,為中國官員機構孔子學院編寫茶文化教材

最愛茶種:每種由茶藝師用心種的茶都喜歡

飄來的悠悠茶香,是陳采月正為我們泡的文山包種茶。生產於台北縣文山區的文山包種茶,原本早於150年前,由福建人仿武夷的岩茶製法而制成的包種茶,後來傳到台北縣文山區。

陳采月帶來的文山包種茶,是出自老吉子茶場的茶藝師鄭添福的手。2010年獲得國際名茶評比包種茶金獎的鄭師傅,與她第一次見面時,第一句便對她說:「你不要洗我的茶,不要將最靚的精華洗走。」她最初反應覺得奇怪,一般人飲茶都有洗茶習慣,後來得悉師傅並無加添農藥。

為了領略出文山包種茶的香味變化無窮,她先泡經過輕發酵、較為清新且優雅的文山包種;再泡較為成熟兼濃郁、由鄭師傅以實驗性質種出來的岩式包種。「平日見到的品牌,少了的是人,我現在搵茶葉時,我會要先知道茶葉在那遍土地種植。如果遇到茶藝師,感覺也比較親切。」她看着茶藝師追求種茶的心,令她喝起來也增添了一份感動。

《蘋果動新聞》新版App已經推出,居家遊行上街上網都咁方便,快啲更新,全民動起來!

立即下載↓↓

【iPhone版】 http://bit.ly/appledailyiPhoneapp

【Android版】 http://bit.ly/appledailyandroidapp

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange