七百萬人,大抵在手抱嬰兒時,已遊過山頂。縱然不高,在太平山上居高臨下,有高樓大廈砌成的積木城市,有海,有天空,但原來不少人還沒到過真正的山頂。一個山頂,不止一個太平山之巔,山徑多變,最好的風景,總是未知數。

記者:邵超

攝影:潘志恆、陳盛臣(部份照片由山頂䌫車提供)

模特兒:Jennifer Yu(Jam Cast)

服裝提供:initial

港督留下的秘密花園

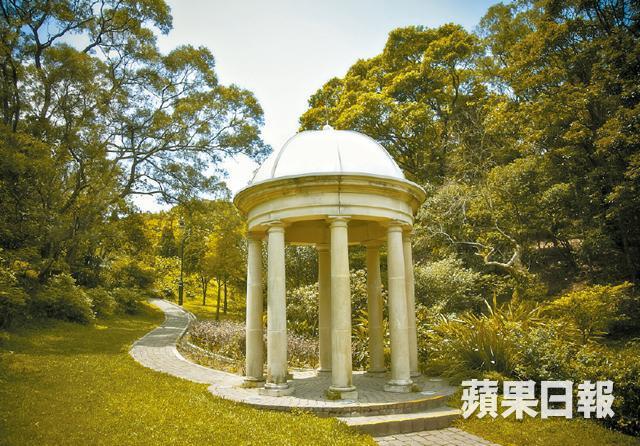

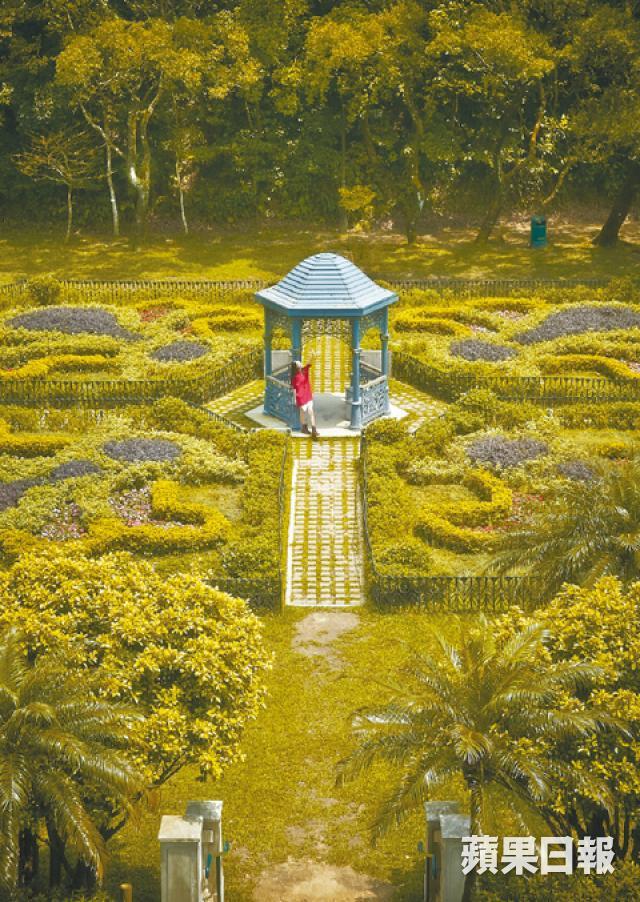

太平山上有數條行山徑,長的短的,風景都很秀麗。直到數年前,才真正踏足太平山之巔。山頂的最高點是山頂公園的涼亭。從凌霄閣沿山頂餐廳旁的柯士甸山道向上走,轉瞬步進林蔭大道,背後的喧囂漸行漸遠,心境平靜不少,大部份的人走至柯士甸山遊樂場便止步。這裏位置稍高,已避開不少人群,在漂亮的英式花園裏設有涼亭、噴水池、兒童遊樂設施等,供附近居民及學生來休憩,或歡快地在草地上躺卧。遊樂場是百年前港督別墅的後花園,要再往上走,才可到達前別墅的守衞室以至山頂公園,在涼亭可享有270度的風景,西望薄扶林水塘、大嶼山及南丫風采發電站,另一邊可望到藍巴勒海峽。

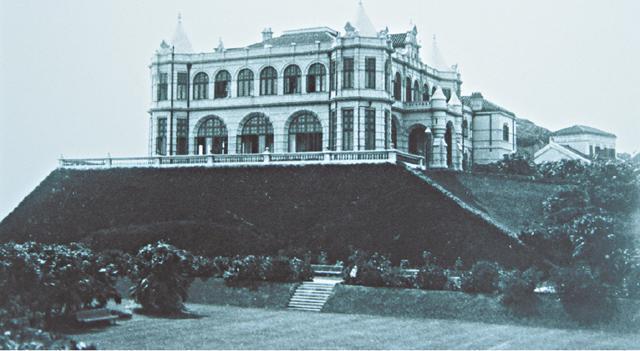

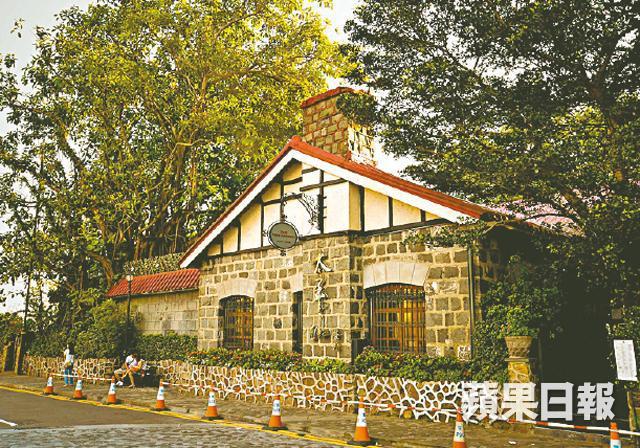

山頂公園前身是港督山頂別墅,長方形涼亭即為別墅基座,一度被喻為「山頂區最宏偉及壯觀的建築」,充滿傳奇色彩,可惜最終在1946年被拆卸,只剩下守衞室。建造山頂別墅是英國人管治的慣例,必選城市高處興建以彰顯權力,也可用作避暑。1868年,前港督麥當奴向英軍購買療養院改建成木造的避暑小屋,木造建築受不住風吹雨打及蟲蛀,1900年第十二任港督卜力,請來當時得令的建築夥伴巴馬丹拿負責設計,採用蘇格蘭古堡式建築風格設計別墅大宅,但守衞室卻採用文藝復興建築風格,艷壓山頂一眾大班屋。不過可惜往後六任港督都不喜歡別墅交通不便,入住率很低,1930年貝璐上任後索性改往新建的粉嶺別墅度假,馬照跑,獵照打,山頂別墅更顯冷清。

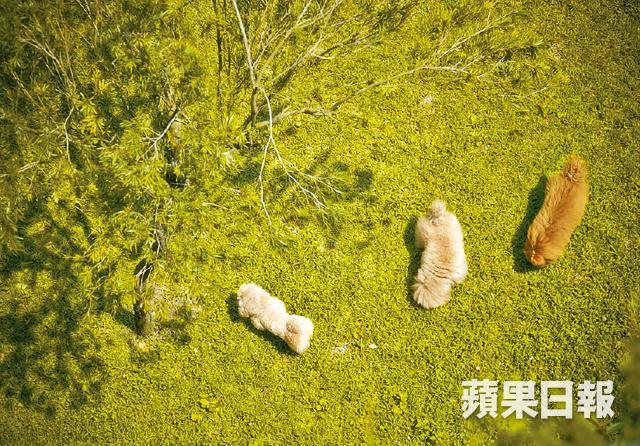

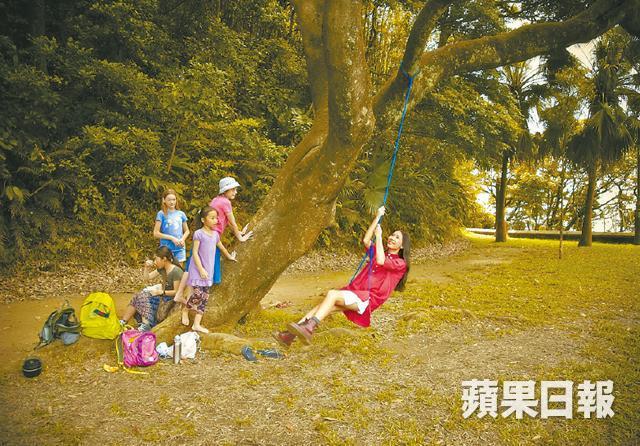

從木造小屋到蘇格蘭度假大宅,相信很多香港人未曾一見,開埠初期,山頂是洋人專區,只有數十戶人家,居民全是銀行大班和英政府高官。現今豪宅林立,卻也不曾伸延至這裏,山頂公園依然故我地寧靜,屬於很多人的best kept secret。英式庭園崇尚自然繽紛,以大草坪和樹木來造景,以及建造起伏不平的小山丘和水景,公園南面有條同樂徑,山頂的路徑本就是依山而建,花園裏鳥語花香,噴水池稍降暑氣,也可避入維多利亞式的涼亭,一片寧靜。公園前身既是港督別墅,小徑英文名點出了這個身份,叫Governor's Walk,昔日的港督就在這條優美的小徑裏踱步,欣賞兼具雅緻與自然野趣的佈局。受到自然的感染,每天都有形形式式的活動在進行,最多人就地鋪開圍巾席地而坐野餐、閱讀,也有人帶同寵物散步,一天總有數對準新人輪番在各個涼亭間穿梭拍攝婚紗照,拍照那天還碰到home schooling的外籍孩子們,在樹上套個繩圈盪鞦韆,在同一個天空下,大家互不相干,而各自精采,一切簡單而美好,慢慢放下腳步,好好享受空氣裏的芳香,此時此刻,這裏就是伊甸園。

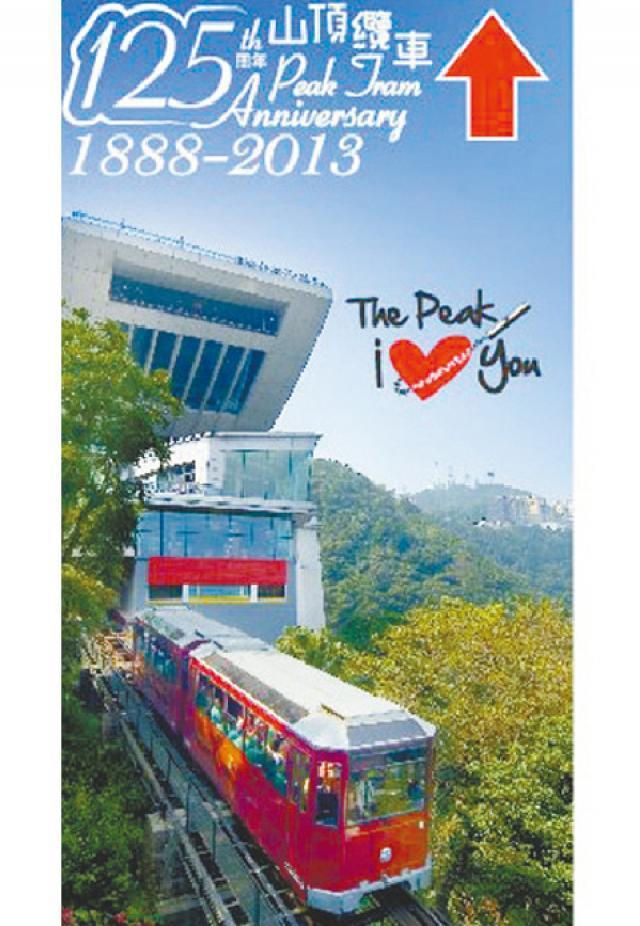

山頂纜車125年歲月

1888 - 1926

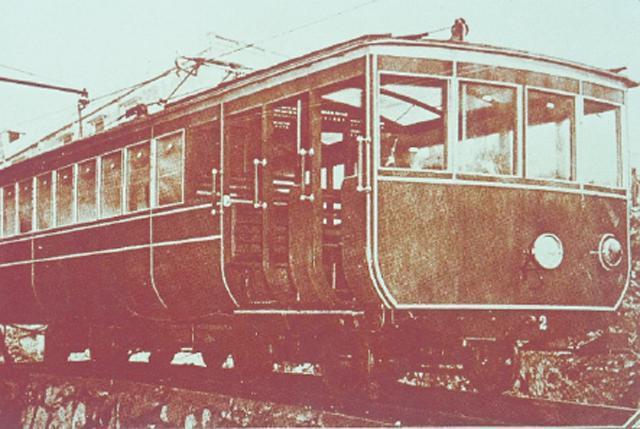

可載客30人的第一代山頂纜車,首天試坐的人已達600人,木製車廂,由燃煤蒸氣發動機推動。

1926 - 1948

電動拖曳齒輪系統取代蒸氣發動,座位增至52個。1941年日軍佔領九龍半島之後,山頂纜車機房受擊損毀。

1948 - 1959

二次大戰後引入62個座位的全金屬車廂,其時纜車的名聲更響,吸引荷李活電影如奇勒基寶主演的《命運戰士》和著名美國電視劇《Love Boat》於纜車內拍攝。

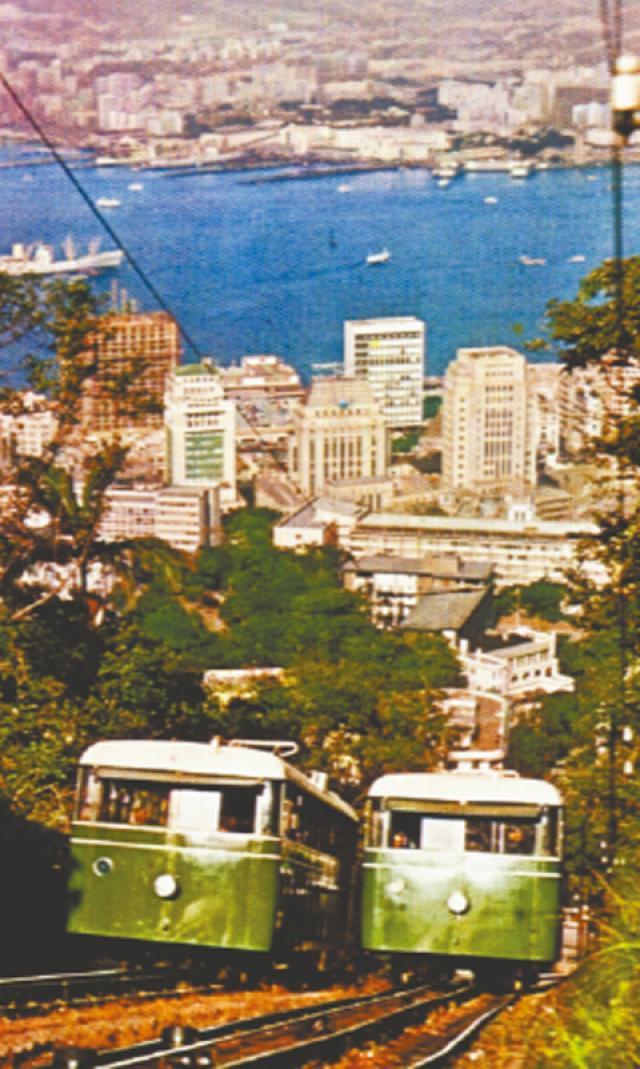

1959 - 1989

全鋁質的車廂誕生,可載72人。全天候式的設計讓乘客欣賞沿途景觀時可免受天氣影響。

1989 - 今日

斥資6千萬,提升原有動力系統至微型計算機控制電子驅動,每車可載120人。

西高山李施德林海

遠離熱鬧取景地點,攝影發燒友心中的太平山之巔,在西高山。西高山位處薄扶林郊野公園,大部份被茂密的綠樹覆蓋,同樣大半小時的路程,取道夏力道健身徑前往,一樣的林蔭大道,卻不見英式庭園,山下不是維港,而是李施德林般冰藍的海景畫卷。這座港島第四高峯坐擁360度景觀,從近500米的觀景台可遠眺薄扶林水塘、維多利亞港西部、南丫島、東博寮海峽、西博寮海峽及南中國海的景緻。日與夜,看了千回、百回,好風光似幻似虛,夏天時晴時雨,風景變化多端。

其實,好風光背後藏着一段戰爭歷史,高554米的太平山,是一個重要的戰略要點和訊號站,可以站在港島最高點監察所有由西面駛近港口的大小船隻,而英軍亦曾在第二次世界大戰期間佈下機槍堡作防衞,地點就在西高山西北面的山腰位置,現時為龍虎山郊野公園郊遊區2號場,同樣設有觀景台。

與纜車同行2小時

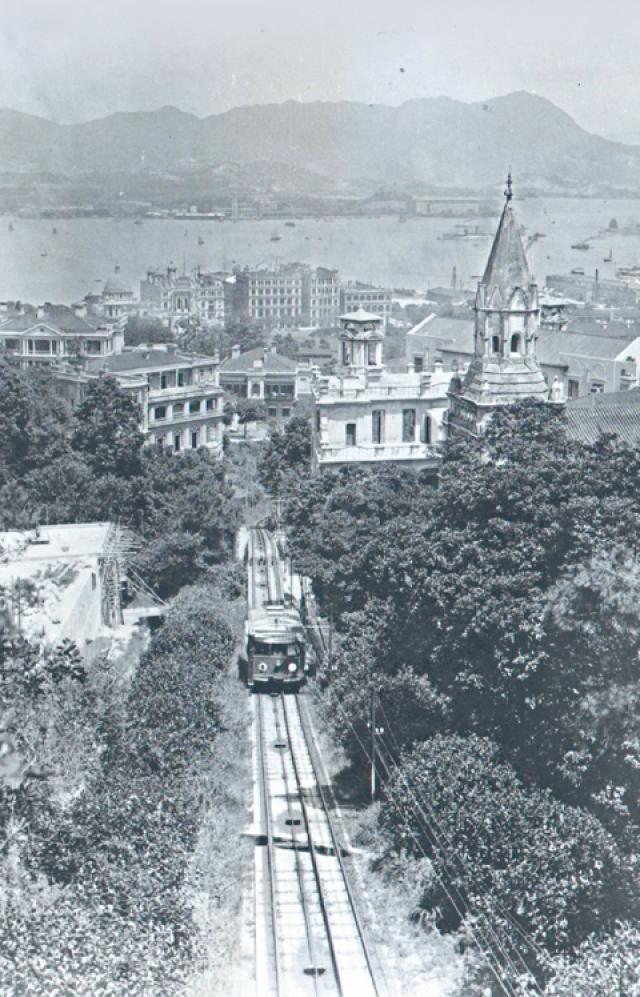

上山頂不止乘坐山頂纜車一途,但暈車浪者慎坐巴士及小巴,很多時候都會選擇乘坐纜車,翻開記憶的相簿,大家曾在打蛇餅的花園道纜車總站邊聊邊等待上車,回憶裏有汗水的味道,也有同行者的談話碎片,而今湊不齊回憶的拼圖,但記得歡樂。這個香港最早運作的機動公共運輸工具,同時是全亞洲最早的纜車索道系統,鐵路全長1,350米,中途共設6個停車站,包括花園道總站、堅尼地道站、麥當勞道站、梅道站、白加道站和山頂總站,除了首尾兩個總站,其餘總是飛站,教人好奇剛才呼嘯而過的車站是何等模樣。不想錯過風景,散步遊走於各車站。

說起散步,想起傍着山頂纜車的纜車徑,這是一條被遺忘再記起復再不記得的山徑。纜車徑是中區自然徑的起步點,後接蒲魯賢徑、高化利徑、梅道、終點在漆咸徑,全程共設十四個站連說明路牌,大多是介紹站點的歷史和附近植物的功能,曾經引起過一陣子行山和生態導賞熱。腳骨力較佳者,漆咸徑以後,便需通過無數個偏離路軌的Z型斜路,直至白加道車站才再次近距離看列車。不過,車程需時8分鐘,步行卻花上2小時,沿途主要是樓梯及斜路,在暑天看似是不切實際,一路行來卻不冷清,有的在遛狗,有的是鐵道迷或攝影發燒友。住在山城的人,自有一種閒適,花得起,也捨得花時間。據山頂纜車官方資料,自有纜車以來,不少攝影發燒友已懂得沿鐵路的不同地點取景,不限於山上或山下的站台拍攝,部份作品更被製作成黑白明信片,並加以彩繪美化,是非常受歡迎的紀念品,記錄滿佈優雅建築的一個好年華。到了現在,纜車徑沿路仍保留不少歷史建築,起步點纜車徑一號即為世界自然基金會訪客中心,售賣各類型環保產品,包括家品、文具、服飾、環保小工具及精品等,以及宣傳環保訊息,近處還有梅夫人婦女會、雍仁會館的共濟會總部、基督科學教會香港第一分會、半山上已列入歷史建築的豪宅等等,也會看到茂密的林木和自然生態,這一刻都市,下一刻自然,正是香港的魅力。

紅海

或許,直到香港消失,香港人心中還會為山頂留下一個角落。過去,現在或將來,大家都風風火火地在老襯亭,或擠到凌霄閣看山下風光,可能是一個人,或是兩個人,或是一班朋友或一家人。山頂是合家歡的。從老襯亭到凌霄閣,從太平山獅子亭到盧吉道,由菲林儍瓜機到單反,照片裏有人有景,人像不是曝光過度,就是「鬆郁矇」,大家看相時,圍在一起笑罵相中人像鬼。暮之西高山卻不同,看着染紅了的藍海,捨不得喧鬧,適合二人世界,或獨行的攝影師。