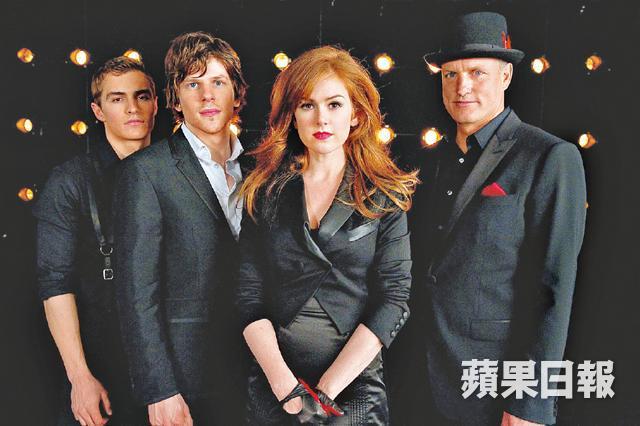

這個星期滿腦子間諜情節,每天追看斯諾登案固然刺激又令人大開眼界;星期二晚看了電影《非常盜》(Now You See Me),當中的「反間諜」情節同樣叫人拍案叫絕。在大家不斷集中討論斯諾登的爆料內容、港美之間的引渡協議同時,《非常盜》主角(Jesse Eisenberg飾)的金句值得我們細味:「Come in close, because the more you think you see, the easier it'll be to fool you.」在人騙人,國瞞國的人類社會,無處不是間諜手段。身處種種掩眼法當中,我們越看得仔細,越自以為知道得多,結果越可能被騙。

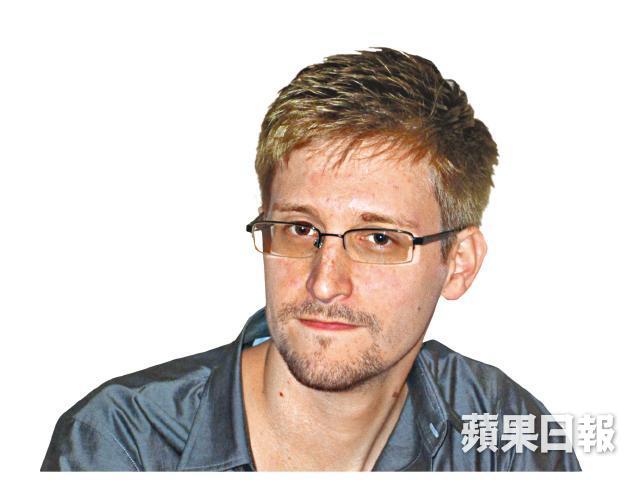

看着斯諾登解說自己的動機,以及他的長相造型,竟令我聯想起二次大戰後英軍裏面的蘇聯間諜福斯(Klaus Fuchs)。德裔的福斯是一名物理學家,架起眼鏡和斯諾登同樣有幾分文質書卷氣。1933年福斯在納粹德國治下逃到英國,並在布里斯托爾大學取得博士學位。出身神學家庭的福斯曾加入德國共產黨,到英國後繼續和蘇維埃情報機構暗中聯繫,1941年擔任英國核彈研究計劃的助理,兩年後更被招募到紐約,進入核彈研發的核心:「曼克頓計劃」 (Manhattan Project)。幾年間,福斯一直向在倫敦經濟學院任教的一名蘇聯特工,提供全球最危險的技術情報。直至二次大戰結束後,他依然和蘇聯情報組織GRU緊密聯絡,至1950年在英國軍情五處盤問下,他才承認間諜身份。福斯曾經表示,他的間諜行為純粹出於公義,認為蘇維埃人民有平等權利,得悉英美的核武科技。這當然不能成為辯護理由,他被英國監禁九年,最後被驅逐到東德。

在大戰期間,各國情報部門對間諜行為慎之又慎,怎可能讓一個有共產黨背景、德裔的間諜混入最重要的核武計劃?除了錯綜複雜的德裔人脈關係,還有福斯的學者和虔誠路德教徒形象,令人難以相信他有動機出賣戰友,尤其他身邊的科學家朋友,自以為和這個人推心置腹,誰想到他竟是卧底?

回到現在,美國政府會不會真以間諜罪控告斯諾登?不少人認為斯諾登是現今世上最著名的間諜,但有更多人認為他是最大的「Whistleblower」。

「Whistleblower」意思是政府或企業內部的告密者,是因為公眾利益和公義,公開政府部門或企業違法、濫權等不正當行為。美國在1989年正式為保護Whistleblower立法,保障告密者免受針對個人的報復行動,甚至成立專責的Office of Whistleblower,鼓勵公務人員就部門問題告密。

不過,針對國防人員,有關的條例規定他們只能向國會告密,如果他們掌握的資料可能受舉國非議,連國會議員都難以平反呢!上世紀七十年代的FBI前副局長費爾特(William Mark Felt)化身「深喉」,選擇向《華盛頓郵報》告密,導致總統尼克遜落台。可是由於身在政府體制內,害怕被報復,Whistleblower Protection Act都難以保證告密者的安全,費爾特到三十三年後才敢公開身份。

到2010年一宗告密案,則證實費爾特的擔憂絕對沒有錯,陸軍上等兵曼寧(Bradley Manning)告密後,受到軍方迫害。曼寧在伊拉克服役期間負責情報分析工作,暗中收集美軍的五十萬份伊拉克和阿富汗的軍事紀錄,二十五萬份外交電報,以及重要的機密空襲片段,並轉交阿桑奇的維基解密。曼寧曾經在聊天室透露,對軍方近乎戰爭罪行的行為看不過眼,洩密是希望為世界帶來改變,亦不介意被終身監禁甚至處決。曼寧被捕後,在美國本土以至國際間得到不少聲援,認為他敢於挑戰軍方的罪惡,是偉大的Whistleblower。可是,曼寧被捕初期,被囚禁在一個六呎乘十二呎的密閉監倉,又被獄卒欺凌,監獄以曼寧有自殺傾向為理由,不准他晚間穿着任何衣物,包括內褲和拖鞋。事件引起舉國非議,聯合國報告指美國侵犯曼寧的人權,待遇是「殘忍、不人道和有辱人格的。」雖然如此,曼寧仍然要面對二十二項罪名,可能要面對終身監禁。

在很多人看來,曼寧是一個英雄,他告密的內容間接催化阿拉伯之春的發生,但在美國本土的政治邏輯和軍事法庭下,這個Whistleblower只能落得悲劇下場。國際間不少專家已經將斯諾登和曼寧相提並論,並指出若然香港接受美國提出的引渡,就要為斯諾登返國後可能遭遇的人權問題負上責任。不過,斯諾登洩密的動機到底是甚麼?是純粹出於社會公義,抑或另有目的?甚至有人質疑,他是否從事間諜或反間諜活動?我們不能排除陰謀論,所以謎團一日未解開,提出保護或引渡都言之尚早。

作者:柳俊江(mailto:[email protected])

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange