歷經許冠文、鵬哥同阿燦,90至10年代要博港人一笑,由簡單純粹,到混入社會意義,到周星馳無厘頭,到黃子華哲學式諷刺,笑中,反思,有淚。有說97後香港搞笑世界輪流轉,玩了廿年睇到爛的「剃腳毛扮女人」居然起死回生,周大導的「深層次電影」個個唔想睇,寧願打開電視,但求唔用腦,笑飽,瞓覺。

是潮流輪迴,同時也是「諗來無用」,不如無眼屎,乾淨盲。

記者:陳慧敏 攝影:周旭文、陳盛臣

李思捷:練九千幾次

玩到圈內人心惶惶的《整蠱王》剛播完,李思捷繼續忙新劇《熟男有惑》,但他自己說:「其實我冇搞笑細胞,不似祖藍、祥仔、曹永廉,隨時都有punch line,豹哥不用飲酒食大麻都24小時natural high!他經歷過好多甜酸苦辣,很笑看風雲。」

七八歲就愛看《半斤八両》,覺得「諷刺時弊很高招,當時笑到喊。」長大了愛看Peter Sellers,愛其接近差利級數的身體語言,特別是儍豹《烏龍幫辦》系列,還有最近的《The Big Bang Theory》的Jim Parsons都好好戲。「我唔理你搞幾大龍鳳,總之嗰樣嘢funny,令你嘰一聲笑,就係成功。但所謂一分鐘十年功,人哋練了十幾年才做得好。我扮四大天王,躲在家裏練九千幾次呀!」但要名流千古,不是說就做得到:「如果我現在說回星爺的對白,都一定唔得啦。若現在的年輕人看80年代許冠文覺得不好笑,那就錯晒。你要尊重那個年代,還學到那年代的事。不過好玩的事就是好玩的。」

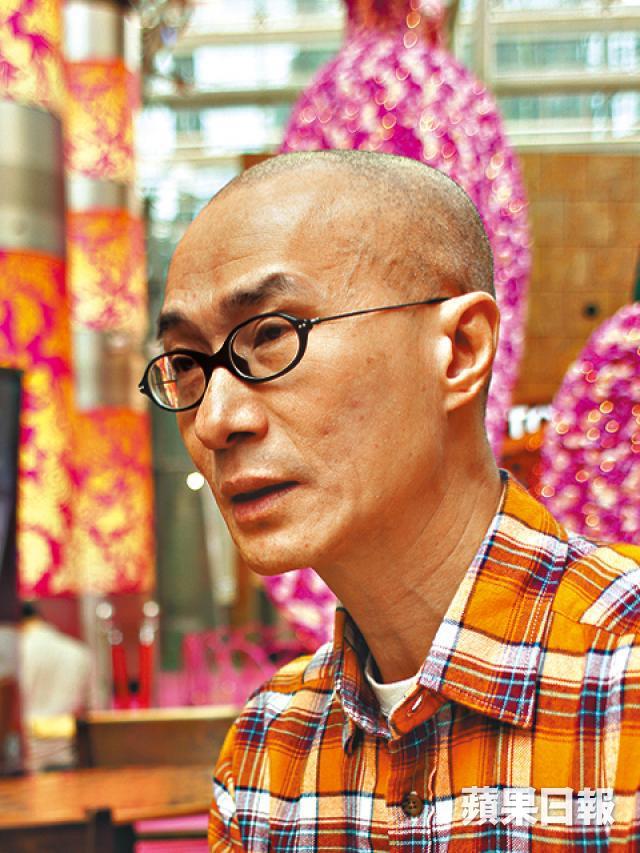

詹瑞文:大英諷刺文化

詹Sir中三時在學校做舞台劇已經扮阿伯,到念完演藝到歐洲發展,帶回西方多用互動的表演形式,「當時流行一個人自己講,我就鍾意拉觀眾做互動,要觀眾同我一齊扮嘢。」讀番書,又在歐洲巡演過的詹Sir最愛仍是香港,覺得港式幽默很純品:「當時《雙星報喜》好多元同有綜合性,如許冠文去餐廳食嘢, 要用自己的消毒藥水洗自己的碗碟,將社會事情放到無限大。現在的香港人好竧𣉢,用強力諷刺去講社會政治人物、有錢人,係普遍心理。」

人人都說港式幽默的寸寸貢、食字諷刺大受英式幽默影響,詹Sir:「絕對係吖!《戇豆先生》、早期的《三儍》、萊路哈地,都影響當時香港的電視電影。當年梁醒波、新馬仔,都係抄萊路哈地一肥一瘦的設計。」「扮嘢」諷刺本就是英國文化,以前的木偶戲全是戴卓爾夫人、英女皇等政治人物:「𠵱家你見遊行,都多咗長毛拿棺材,啲人又戴面具,全都係諷刺文化。」

阮兆祥:我想接棒

見祥仔帶來TVBuddy,咁鱔?佢話:「現在街上的人見到我,都會好熱情地拍我膊頭同我打招呼,有些還會搣我塊面。以前我會唔開心,如果我係黎明你一定唔敢掂我塊面!但其實因為我形象親民所以才有人敢搣我吧。又電視,又Buddy,都好襯我吖!」哦,咁好啦。

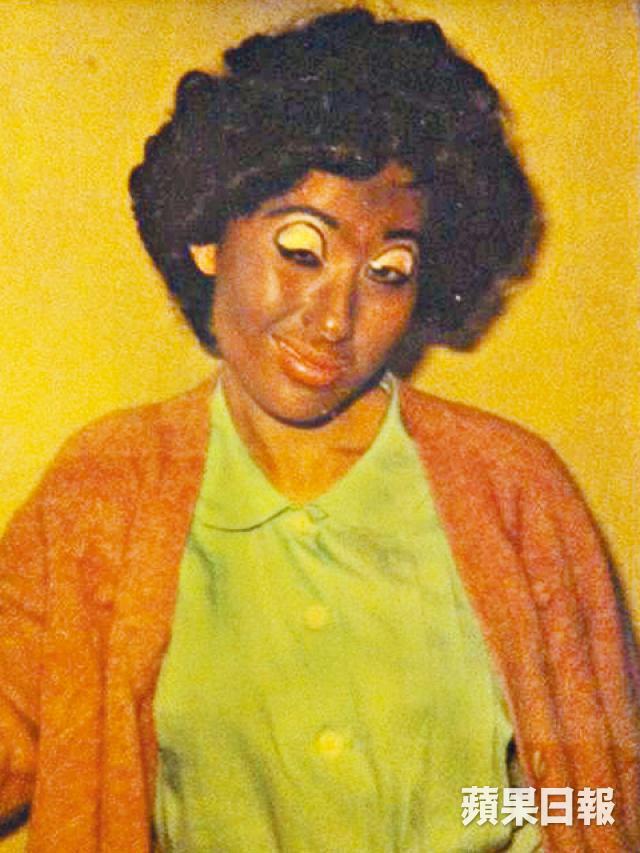

記得祥仔當年扮某超市的吉祥物黃老太,周街揭破社會不公事,到近年扮孖生盧覓雪,但他自己卻最難忘扮寶詠琴:「我扮得好細心的,化妝、髮型、動態都要融為一體,連手上戴的首飾都是寶詠琴平時喜歡的,未上妝攝影師已經笑到不行。後來連寶詠琴都讚我扮得似,好有成就感。所以只要你用心扮,就會被認同。我當鵬哥係神㗎!同時都要俾大家一個感覺就係我哋無斷層,我們一直在交棒。」

江欣燕:最緊要奀皮

江欣燕首次演出搞笑頒獎禮,扮偶像「梅菜芳」(梅艷芳),唱《愛醬》,還有大家都記得的Maria。「當時EYT啲人好衰!佢哋抆人啲褲,抆到你哋覺得凍為止,我忍笑忍到成日咬損條脷!」廿歲頭已是女扮嘢王,她說最緊要夠奀皮:「你專登去搞笑其實不會開心的,創作要真的認為那件事好玩,才好玩。」所以平時不說話,但腦裏不知想甚麼的盧海鵬最厲害:「他會突然有想法標出來。他經歷太多了,個樣早已老定(笑),演技由心發出來。」

成日在台上被鵬哥搞到笑場,Maria激起復仇之心:「係我整死你哋嘅時候啦!」她躲在廁所到最後一秒才出場,向賈思樂的拼音劇本偷師講半唐番廣東話,連攝影師都笑到手震!但其實當年港人頗歧視菲律賓女傭,欣欣將菲律賓女傭的形象可愛化,多少化解矛盾。「我好緊張她們怎麼想,我家Maria笑說:『她們想揼你呀!』哈哈哈!」幽默趣劇反映年代,當年欣欣只為好玩,「以前哪有笑這麼多政治人物,80年代經濟起飛人人顧住嘆世界,最緊要開心。現在經濟發展到咁上下,好多人買屋以後,社會一點波動都會影響他們生活怎麼過,孩子好早就諗買樓講遊行。意識提升是好,但其實人們可以輕鬆一點。」

幽默文化斷層

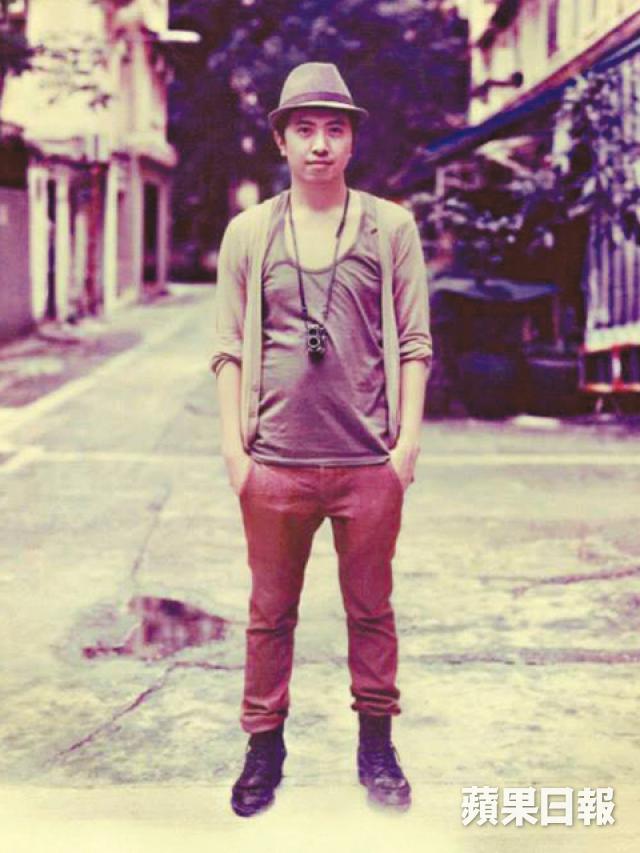

講真,現在想輕鬆一笑,網絡資源更多更新,最重要不受政治束縛。新一代創作人蘇真真:「我都幾受楊學德影響,看他的《標童話集》、《錦繡藍田》,覺得好香港好麻甩,真係我哋啲香港麻甩仔先感受到的幽默。」

身為前小學教師的他深受周星馳無厘頭文化影響:「十幾廿年呀!仲有黃子華哲人感覺的深層次笑話,又有不同表達手法。」他反而覺得現在的幽默正回歸盧海鵬式的Crossover,像看見了文化斷層:「玩得直接,硬笑料。福祿壽扮女人玩了廿年可謂玩到爛。我們受周星馳黃子華影響的,冇乜反應,但對九十後同上年紀的人反而更接受。」

大陸化 Gag位輪流轉?

不斷創新的年代遇上輪流轉,或者是因為九十後「未睇過」,同時揼中老一輩的共同回憶。次文化堂堂主彭志銘卻說,中國自古都只有諷刺,未必是幽默。在他所見,幽默必來自生活,你我有同樣的文化背景,才聽得懂笑得出。60年代香港開始用英文,全世界文化都在香港融合,玩廣東話的有「閻羅王嫁女」,就是「搵鬼要」;法文有「今晚打老虎」(法文Comment allez-vous,「你好嗎」的意思)同「法國大餐多嚿魚」(粗口諧音)。70年代有好多這樣的創意,80年代最強,廣告裏出現好多經典。

彭志銘:「97後香港人生活得不好,沒時間和心情跟你思考,文化水平低了,冇內涵,時代曲也沒內容。近年香港大陸化了,幽默特色也漸漸消除。黃子華早期都有幽默,近年反而偏向滑稽,其實基於商業立場,考慮觀眾口味。要數的話,陶傑幽默,黃韻詩有中國式幽默,李司祺都好啜核,自嘲能力強,仲有網上惡搞都好幽默,如唐英年『唐生大地震』,真係要感同身受才識笑。」

有料放?想收料?入嚟【蘋果互動】啦!

【蘋果互動】是蘋果日報與讀者緊密互動、放料及收料的聚腳地。

http://fb.com/AppleDailyExchange