德國漢學家顧彬在朱德華的攝影作品看出天圓地方的中國哲學,當事人笑道:「或者因為我喜歡用哈蘇相機拍照,底片是方形,藏着兩個圓形,裏面一個圓,外面一個圓。」由流行樂壇的盧巧音,到大導演李安,亞洲最獨當一面的文化藝術人物,盡收朱德華鏡頭下。

記者:周燕 攝影:周旭文

蘋:蘋果日報 朱:朱德華

蘋:你的攝影集及攝影展都是以urbanites(城市人)為題,背後的構思是怎樣的?

朱:故事是這樣的,我要出本書,揀選了八十張人像相出來,出版社、設計師都覺得urbanites可以概括這些人的特徵、性格。他們很多是藝術家、文化人,在城市空間中汲取養份創作,發展出成就來。其實這些作品橫跨了很長的時間,年月最久一張跟最新一張,相差近三十年。

蘋:你的照片由構思至拍攝成品出來,過程是怎樣的?

朱:近年我通常在Google搜尋他們的作品,仔細看看,了解他們的作品後,才構思如何拍攝。因為我希望照片能把人和他的作品聯繫起來,又或者透過欣賞作品找出新角度閱讀這個人。互聯網不發達時,這個追尋過程很不一樣。例如九十年代,亞洲文化協會給了我一筆資助。我在紐約住了三個月,在當地拍攝了二十多個亞洲藝術家,包括李安。當時只可透過不同藝術團體搭路。定了一張人選名單出來後,逐個電話打。先約他們見面傾偈,去他們的工作室看他們的作品,再思考如何拍攝他們。

蘋:拍攝眾多獨當一面的人物,可否分享其中難忘的經驗?

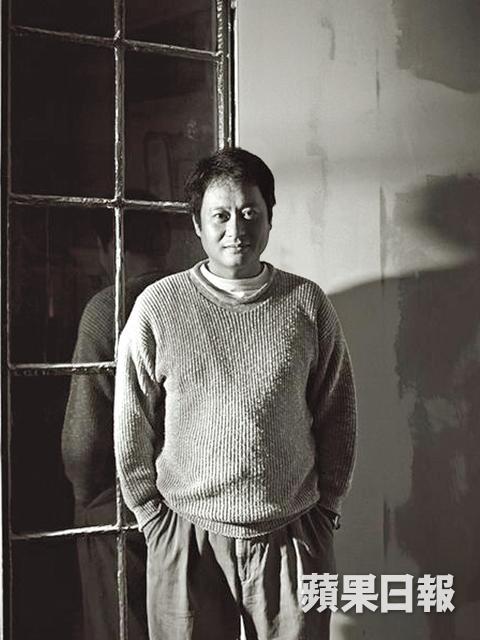

朱:每個人物也很難忘!好像李安,他當時已經是一個很出色的導演,正埋頭剪接《飲食男女》(94年)。他寡言,但很平易近人,對工作十分認真,我當時是在他的剪片室拍他的。他任由我如何拍,或者他想既然讓你拍了,就很放心,想點就點。他當天穿的衣服太casual,不可出鏡。我試試用寶麗來拍,效果完全唔掂,於是我叫助手除掉外衣給他穿。

蘋:哪張照片你最滿意?

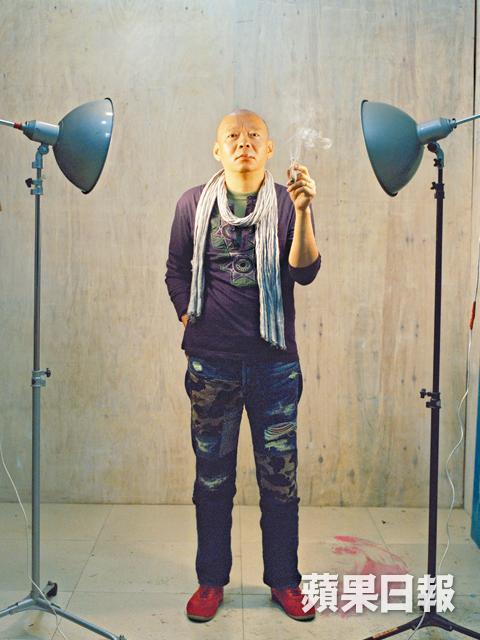

朱:岳敏君那張。2011年,在雲南大理碰到他,於是把握機會找他拍照。我當時只有一部相機,沒有打燈器材,借了朋友的畫室來拍攝。照片出來的反差效果很有趣,他打扮很新潮、有個性,穿上一對紅色波鞋,一條爛牛仔褲,卻叼着一支雪茄。這個動作和他的衣着反差很大,是一個modern art的藝術家和老闆attitude的結合!照片的元素很raw,隨意找來兩支燈,岳敏君站在中間,但不代表沒有鋪排。

蘋:杜琪峯那張,是兩張照片的組合,效果很特別,背後的想法是如何的?

朱:因為只挑其中一張,說不了我當刻對他的感覺,所以把兩個表情拼在一起,從兩個角度看他。本來我還拍了另一款,是很「安全」的風格:半身照配好靚的lighting,他很有型地看着鏡頭。結果雜誌還是選了前者做封面,所以說有時很多事情估不到的,夠膽做就好。

蘋:拍攝人像,你重視設計所有細節嗎,如拍攝對象的衣着、拍攝環境等?

朱:我很着重照片是否有graphic感,拍攝環境、背景很重要,但有時也考慮衣着打扮,但這不是很重要的元素。因為我影人,最重視是突出他的內心世界,我不是拍攝時裝。不只要表現對方的氣質、面貌,還有這個人的另一面個性,而這一面,別人都不曾留意。

蘋:每次拍攝都可依照這個原則嗎?

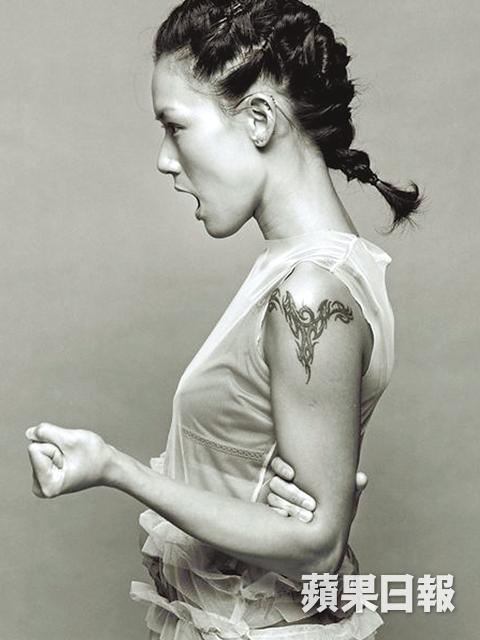

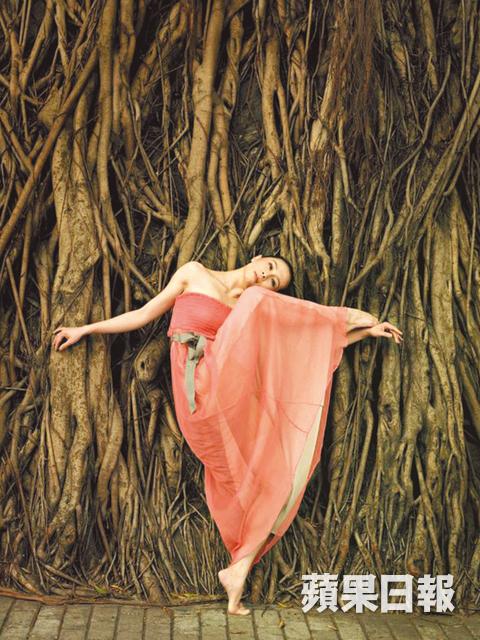

朱:當然不一定。例如舞蹈家蘇淑那張,是人像與舞蹈的結合,並不是要表演她另一面。我選了西環士美菲路一幅很壯觀的樹牆作為背景,讓她擺出不同的舞蹈動作。樹根交錯展示的顏色和質感,襯上人體膚色和舞衣,加上優雅的動作,真是好看。

蘋:你特別鍾情亞洲藝術家?拍攝過這麼多舉足輕重的藝術家,還想拍攝誰?

朱:對,我是亞洲人,當然希望作品能夠扣連自己的文化身份。中國油畫四大天王之首張曉剛,我一直想拍他,因為很喜歡他的作品,我也如願拍到了。可是也有很多人還未有機會拍,像馬友友。

朱德華小檔

香港著名攝影師,特別擅長人像攝影。1986年畢業於日本東京綜合寫真專門學校藝術攝影系。作品曾於歐美、日本等地展出,1993年獲亞洲文化協會(美國洛克菲勒基金分會)頒發愛克發基金青年攝影家獎,並赴美深造。

朱德華個人攝影作品展《The Urbanites》

即日至6月30日

12nn至7pm

地點:中環皇后大道中39號豐盛創建大廈30樓

7月3日至7月30日

10am至10pm

地點:九龍尖沙嘴河內道18號K11購物藝術館 G/F至 L/3