香港的國際商業及金融中心氣氛,在中環花旗銀行大廈大堂幾家咖啡店飄出來。

衣着簡潔的男男女女,在大沙發、小圓枱前坐着。手上拿一杯沒酒精的飲料,討論一天工作精髓。偶然一個穿筆挺西裝的洋中年從升降機走出大堂,肩上背着行山用的深色小背囊。殖民地時代已過,香港還是不少外國人借來的空間,因經濟脈搏聚居。一切若果有變,不知道是香港捨不得他們,還是他們捨不得香港。

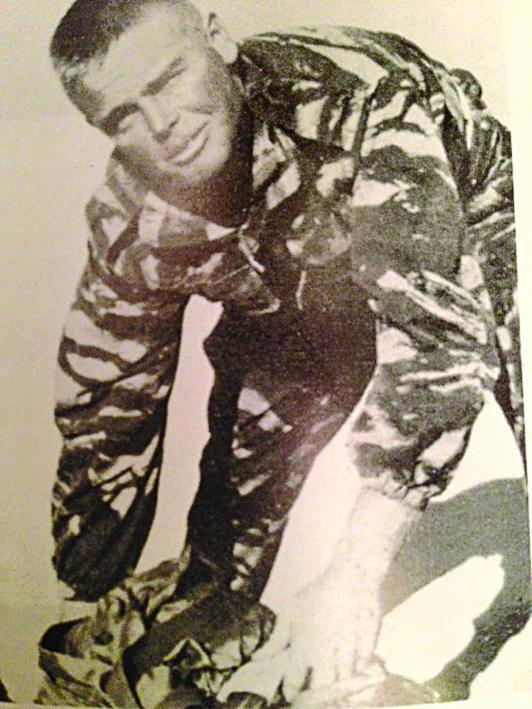

八樓辦公室裏的和黃前董事總經理馬世民(Simon Murray),每年有三星期還是要爬艱巨山峯,有時是非洲最高峯吉力馬札羅山(Kilimanjaro),有時是西藏。十年以前,他以約六十天徒步南極一千多公里,又完成撒哈拉沙漠馬拉松二百四十公里。創下不少紀錄的英國人,見到陌生的記者笑得像老朋友一樣。從半世紀前在法國外籍兵團(French Foreign Legion)當僱傭兵,轉談對香港佔領中環行動的看法,他選擇不認真:「去年佔領滙豐銀行總部的行動就很令人失望啊,我每天從那裏走過,怎麼一個一個帳幕都是空的?」他經常大笑,鍍上陽光的啡色臉孔,由兩顆湖水藍晶亮眼睛推開眼角皺紋。

從小在炮彈聲中入睡

戰爭敵我生死對決,明刀明槍,大概還有陣式可依,有時軍心難測,臨陣變異,敵我難分,「但在敵人面前,你必定有一種特別感覺。」從兵團到商界,為敵為友,如何判斷?他說,「當你事事順境,所有人都是你朋友,去問問李嘉誠先生,所有人都是他朋友。但當你形勢不好,哈哈哈……」。離開和黃以後,每次接受訪問,他總被問及與李嘉誠的關係,然後,他每次都把李嘉誠變成笑話。私底下兩人交情深淺,他們自己知道。

「在兵團裏,你也學習了怎樣避免敵人?」

「你是要學習怎樣跟同僚去相處。當年有五十五或五十六個不同國籍的人種,而你經常要背着槍枝翻山越嶺,需要找一個互相扶持的人。」

他撰寫阿爾及利亞行軍五年經歷《Legionnaire》(從頂尖軍團到香港大班),有過割取人頭的血腥一幕。話說兵團裏有人變節,把一個軍官殺死。馬世民與同僚奉命到山林搜捕叛將,這絕對是你死我亡的差事。最終三個通緝犯被他們成功擊斃,可是,他們沒有相機,不能把三人樣貌拍下確認身份,最終奉命再返現場,由同僚把兩個叛將屍體的首級割下,馬世民負責揹在背囊裏,滴着鮮血走十公里,把兩個人頭帶回山谷的指揮中心,確認樣貌為目標人物後,再命他把首級掉到叢林裏去。

「是誰把兩個人頭放在湯裏?」記者問。

馬世民聽了又笑起來,「『Who put the heads in the soup?』,這是不是一個很好的書名啊?」情節是這樣的,入夜後,大家都喝過湯了,其中一個同僚突然興起要惡搞一番,把兩個首級撿回,放在一煲額外的湯裏煮,然後特地招呼他最討厭的一個德國兵,兵哥把湯放到口唇之際,惡搞同僚從湯裏撈起兩個人頭,德兵雖然沒有真的喝下加料湯,但已嚇得反胃大吐起來,旁邊士兵都放懷大笑。

「戰爭裏的蠻荒世界,人是何等被貶抑,我承認,那時人性墮落,與現在於文明生活相比,簡直是不可能的。」半世紀前的戰爭殘酷經歷,他說不會成為今天的噩夢,也不太喜歡把參軍經歷牽連為商場的成功訓練。但若果商場如戰場,正如他說,「戰爭不是誰對誰錯,戰爭真義,是當它完結時,誰人可以留下來。」

有一種成功老闆的特質,天生精力驚人,分分秒秒啟動着「摩打」,不能停下來的。腦在思考,坐言起行,不能容忍廢話,眼前有一張紙碎,都必定立即被他清除。直覺地,馬世民屬於這一種老闆。他七十年代末寫行軍五年經歷,三個星期就完成了。他在軍隊所記錄的日記,比聖經還要厚,所以他寫書很簡單,用清晰的思路把記錄加以取捨,不思前想後。他寫書、做事、做人,不空談夢想,一切都是實際生活的能做與不能做。

在戰爭裏成長,他八九個月大就習慣在隆隆炮彈聲音中入睡,「隆,隆隆,隆隆隆,」他定睛,像催眠一樣哼出遙遠的炮彈聲音。「我被抱着走進很深很深的地牢,炮彈聲響起,很多尖叫聲,大家都很害怕。」他自小跟哥哥在託兒所長大,母親跟父親離婚後,身無分文,直至上一代長輩出面向生父交涉,才得到上公立寄宿學校的學費。

「請恕一問,有說你是在被遺棄的家庭中長大,這與你年少到法國當兵有關係嗎?」

「被遺棄?」他又哈哈大笑了。他把父親與母親的故事說出後,還故意說:「你知道我所有秘密了。」

故事是這樣的。馬世民的父親在兒子只有兩星期大的時候跟妻子離婚。馬世民從未見過父親一面,直至十五歲時,母親告訴他,父親從軍已死,所以,他十九歲時加入法國外籍兵團時,根本不知道父親仍然在生。五年後他離開軍隊,在歐洲遊歷,當他在瑞典浪遊時,每到一城,都透過郵局傳收信件。命運巧合地把他與生父相連,一間律師樓,把他父親的一張彩票誤寄給馬世民,他好奇下追查,知道父親尚在人間,於是透過律師樓把彩票寄回原主,並加上短箋,寫着:「親愛的父親,這信誤傳給我,若你中獎,我得分一半。你的幼子Simon」。三個月後,父親回信說:「我們輸了,所以,你甚麼都得不到。我現居於倫敦鄉郊,倘若你在英國,不妨來找我吃個午餐。」沒有人知道馬世民心裏怎樣想,按他所說情節,他回到英國,並在香港怡和洋行找到一個職位,在離開英國前一天,決定去見父親一次。「來香港前一天,我跟他午餐,三個月後,我收到他妻子的電報,說他過世了。只見過他一天,我並不為他感到難過,他對我並不重要。」

「見面時你跟父親談了些甚麼?」

「我主要是聆聽。(記者:他說了很多?)是。祖父在第一次世界大戰時死去,祖母從此酗酒,在著名的Claridge's Hotel酒店擁有一個套房。父親從小被祖父母寵壞了,成長時替他交學費,他是第一個參加蒙地卡羅賽車的英國參賽者。他旅居新加坡,住進萊佛士酒店半年,一九三七年在巴黎跟媽媽結婚,收到五萬英鎊作禮物,可能等於現在的近二千萬英鎊。」他口中,父親是個花花公子,一直過着很好的生活。「他形容自己是個紳士,職業:紳士。哈哈哈。在我出世紙上寫着,他不過是個很低級的軍兵。」他諷刺能力極高,但訪問裏,卻也很會體諒別人。

他父親母親的故事當然不是秘密,但七十多年後重新面對陌生人提問,可能一直虛掩着的感情,逐少逐少流出。

「你爸爸有對你說,多年來想念過你嗎?」記者問。

「沒有,沒有,大家都沒有情緒化,他只是說一句『兒子啊』,然後深深擁抱一下,再帶我去酒吧,裏面全是他的熟朋友,他向人說我是他的兒子,並說我剛離開法國兵團。」

「你這一生只見過父親一天,擁有一天父親的感覺怎樣?」

「那令我很獨立。」

「某程度,你像父親,一樣喜歡探險。」

「他不是探險家。我只是外表像他,但我不認為我們的性格相似。我跟他很疏離,沒有任何感覺,一點感覺都沒有,沒有,是零。」

「你恨他嗎?」

「不!」

「你愛他嗎?」

「沒有!」

「他像個陌生人?」

「他是個陌生人啊。二十六年後見面,前此他在哪裏啊?」

「為何你要去見他?」

「我是很好奇,明白嗎?你又會不會想我做你父親啊?」這一問,記者也乾笑一下,來個間斷。不敢肯定馬世民是不是開始認真了,看他等待答案的一雙眼睛,他不再大笑。

看香港的眼光沒變過

四十七年前開始在中環上班,馬世民目前仍是中環的國際商家,現任投資基金GEMS(湛思投資)及礦業公司嘉能可主席,二○○七年辭任和黃非執行董事後,現任長江實業及東方海外的非執行董事。八四年離開怡和後加入和黃,翌年為李嘉誠從置地以二十九億元買入港燈,八七年又收購加拿大赫斯基石油四成多權益,至九三年,有說他因為支持彭定康政改方案,令靠近中國的李嘉誠尷尬,兼且當時李澤鉅與李澤楷逐步接手公司業務,他在李家王朝的國師地位轉淡,最終於九三年辭去和黃董事總經理一職。

二十年後,香港人看社會,包括如何看待香港首富,已經有了變化。

「香港人不滿足於現在的政治情況,希望可以選舉自己的政府。」

「我不感到驚奇。」馬世民不反對民主,但他花了好些時間討論對民主的看法,他把民主國家的政客如何以國庫換取選票支持,歐洲國家包括希臘、意大利、法國、西班牙以至葡萄牙等民主政府如何負債纍纍,所有數字,一目了然。他甚至舉出俄羅斯選出普京,以及德國的希特拉也是從民主選舉產生。但其實,所有民主政治所發生過的壞處,大家都知道,但這不是香港進一步發展民主的單一考慮。

「那麼當年你為甚麼要支持彭定康的政改方案?」記者問。

「那是因為想令香港成為國際關注焦點,另外也為七萬五千家庭爭取居英權,以免香港流失最好人才。……我們(英國人)是可以永遠留在香港的,但我們不想香港人感覺被遺棄,我們五十年前就可以給予香港民主,但若然這樣做,中國會爆發,甚至入侵香港,這是我們的憂慮。」

為了聆聽法國兵團歌曲,馬世民帶記者及攝影師進入他的私人辦公室,興致勃勃重溫他個人電腦裏的兵團歌曲,又看他在南極忍受狂風轟擊的情況,最後還玩了一下從iPhone裏拿出英鎊的小把戲。離開時,他笑着指指門上的小鐵牌,上面寫着:「Friends welcome, Relatives by appointment」。

他是一個有趣的人,話題永不止息,可是,商人一方,似乎仍未了解香港社會要求爭取個人權利的成熟想法。那個有限度施予民主與有限度施予居英權的時局已成過去,馬世民依然看香港跟三十年前無異,「都是一樣的性格,一樣的地方,一樣的法律,我不會感到從中國而來的壓力,你不會見到有解放軍在街上。」

中環脈搏還像昔日一樣跳動,中環裏的人跟中環外的人,一個階級跟另一個階級的政治想法,是不是真的注定難以調和?

記者:冼麗婷 攝影:何家達

【蘋果動新聞】Android App 修正版上架

回應讀者要求,Android App修正版改善記憶體使用情況,以及廣告顯示模式,即刻去Play Store下載啦!↓↓

http://bit.ly/appledailyupdate