香港人對焚化爐敬而遠之,但不少國家替焚化爐「改頭換面」後,不但令居民接受,更將部份焚化爐變成旅遊景點。焚化爐成功融入社區,部份國家如日本更是每區一個小型焚化爐,各自為自己製造的垃圾負責,看似是一個公平的處理垃圾方法。但有香港學者認為厭惡設施不止焚化爐,與其每區一個焚化爐,倒不如每區分擔一些不受歡迎設施,更為實際。

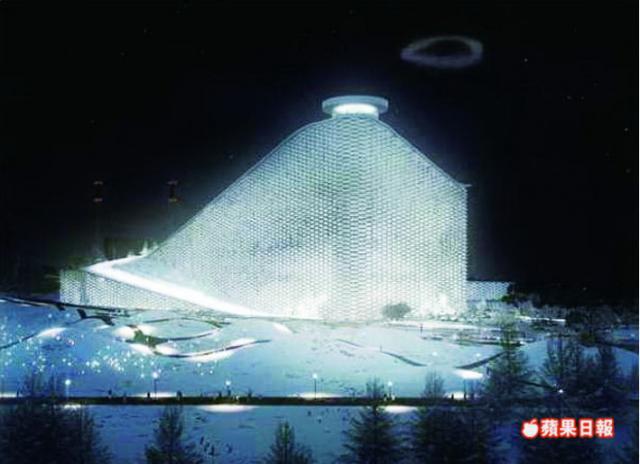

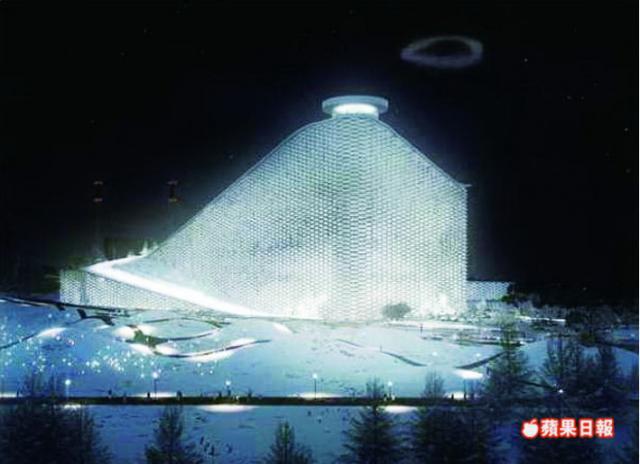

「請問你支持政府興建焚化爐嗎?」「支持支持。」「那如果在你家附近興建呢?」「那就不好了。」記者進行街訪,結果十個有九個市民都重複上述的對白。似乎大家都明白興建焚化爐有必要性,但都不願在自己的家園附近。外國的焚化爐早已成功「入屋」。丹麥哥本哈根一個焚化爐,除了外觀美輪美奐,更是一個滑雪場。台灣北投焚化廠看起來像遊樂場,還供電予游泳池、旋轉餐廳,算是對附近居民的回饋。

香港每人每日平均製造1.27公斤固體廢物,他朝若真「垃圾圍城」可謂人人有責,既然焚化爐有本事「入屋」,每區一個焚化爐不是最公平嗎?香港中文大學地理與資源管理學系客座教授林健枝認為這不是可行與否的問題,而是有沒有必要:「香港這麼一個小的地方分了18區,18區自然地理環境都是不同的。不同地方自然容量環境都不同,如果每一個區都分一個,未必善用自然環境。不受地方歡迎設施其實有多類,堆填區和醫院都是,不同的區,你不接受這樣東西,你接受其他的東西,對整體香港有好處。」教授口中勾劃的,其實是整個城市規劃政策。

事實上,要處理好垃圾問題,同樣不能單靠焚化爐。要減少垃圾,除了燒,還要從源頭著手,稍後我們會探討垃圾徵費措施。(焚化爐系列3/3)

記者:劉嘉欣

攝影:王俊龍 馮就康

愛地球齊齊Go Green: http://green.appledaily.com/