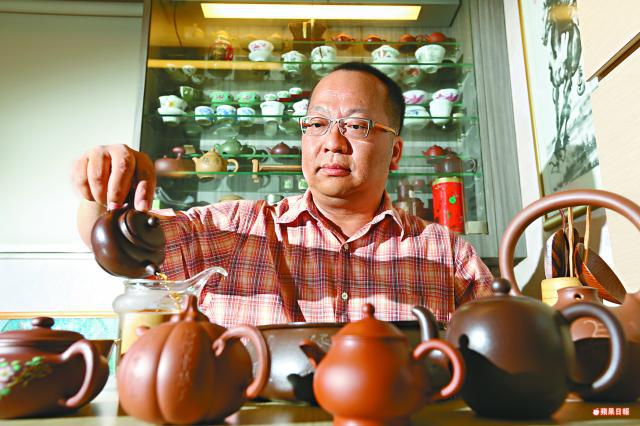

鍾情紫砂壺逾半世紀的李訪賢最初只因老伴不喜歡他在家玩紫砂,就把所有珍藏搬到香港及內地不同的貨倉儲存,05年更索性開店將自己的收藏公諸同好,這間位於中環約300呎的紫砂茶具店,有逾萬個形形色色的紫砂壺,「年紀大,身外物反正帶唔走,不如開間舖同人分享。」跟任職室內設計師的杜繼雲一樣,最初純粹欣賞紫砂壺這工藝,沒想自己收藏的名家壺會越藏越貴。

記者:黃子配 攝影:麥永健

現年74歲的李訪賢五十年代在杭州讀醫,當時社會環境及生活條件差,吃不飽穿不暖,他就想到用加了紅糖的紅茶作日常飲料以補充能量,並將之盛載在那時隨意都買得到的紫砂壺中,取代杯子直接吸啜。對紫砂壺毫無認識的他,發現過了一段日子後,所喝的茶越喝越清甜,所用的紫砂壺壺身色澤也越來越光潤,表面好像打了一層蠟,才驚覺紫砂壺的神奇,開始慢慢研究。

工序繁多

紫砂泥種類繁多,最常見有綠泥、紫泥及紅泥三種,除氧化金屬和礦物質外,紫砂泥的成份還包括石英砂、雲母、莫來石等多種高度耐熱的工業礦物原料,所以真正的紫砂壺能承受1,400度高溫都不會爆裂,而且不會生鏽氧化,所泡的茶能保持最佳味道,甚至更加甘甜。江蘇宜興是紫砂的原產地,從開礦取得的紫砂生泥要先經過風化,再混合潔淨的水,然後真空發酵陳腐,之後再不停拍打,拍走泥土中間的空氣,以防止燒製途中壺身起氣泡;直至變成熟泥後才能拿去拉坯,然後用一千多度高溫燒製數天才成形,燒製的溫度要控制得恰到好處,否則會產生「窯變」,令泥的顏色不一。

難得壺陶

李訪賢說:「玩紫砂係玩壺身顏色的變化。」原來紫砂壺上有肉眼看不到的雙重透氣孔,空氣可從這些氣孔進出壺身,當載滿茶時,茶的精華會慢慢透過氣孔滲透到壺外,久而久之壺身會形成一層「包漿」,就像古玉翡翠一樣,越經歷過時間的洗禮,顏色就越變得光潤,這也是紫砂的獨特之處。

李訪賢79年移居香港前,每星期都會聯同在杭州做茶農的誼子,駕兩小時車到紫砂茶壺之鄉—江蘇宜興買壺及採茶,又會視察當地人怎樣開礦取泥和製壺,移居香港後,每年仍會到宜興一兩次,剛過去的三月,他又走到當地採春茶了。宜興本是紫砂原產地,但過度開採下,好的紫砂泥已越來越少,由於大部份紫砂工藝師都是宜興人,而且幾代人都從事該行業,加上紫砂泥越放得耐越好,所以很多紫砂工藝世家早已把紫砂泥收起代代相傳,李訪賢早在六十年代已開始聯同宜興的朋友,把在當地採得的紫砂泥儲在誼子的屋內,近年還邀請不同的新進工藝師為他生產紫砂壺。

明清真品難求

他慶幸自己的收藏都在早期購入,因為大部份現已升價百倍千倍了,1979年他試過在摩囉街一家店門外的雜物堆以60元買下近代壺藝大師徐漢棠造的「掇球壺」,現已升值至數十萬元,廿多年前也試過在宜興以26萬元人民幣買下早期的一級紫砂工藝師朱可心的「松鼠葡萄壺」,價錢足足夠買個美孚新邨單位,「當時掙扎了很久,但心想我又不是無屋住,而這個茶壺不買就未必再找到,最後還是決定買下。」這個壺現在亦已升至過百萬。

紫砂茶壺起源於宋、興於明、盛於清,近代名家造的紫砂壺其實大部份都是仿照明清時期紫砂大師作品的形態而造。已故紫砂泰斗顧景舟曾說過,一生人只見過幾個屬於明清時期的真品,李訪賢多年來都不會刻意去追求真品,總之凡是合眼緣的就買下來,就算不少藏品現已變得價值連城,他都不會去細問價錢,「試過有朋友打爛了我的收藏,我也只當是和它無緣吧!樣樣都講錢會好辛苦。」在這個急功近利的社會,人人都計較真假、價值的同時,他仍能如此看得開,這種精神最可貴。

顧景舟「上新橋壺」

這把由近代已故紫砂泰斗顧景舟造的「上新橋壺」形態優雅,其珍貴之處在於使用民國時期獨有的民國綠泥製造,現時已難以找到,顧景舟同類作品曾於11年的中國嘉德拍賣以500多萬元人民幣成交。

蔣彥亭「天馬行空」

清末民初工藝師蔣彥亭的作品,參照明朝的大鼎而造,坑紋及壺蓋的馬手工精細,由於明清及民初時期的紫砂壺多數無名,所以李訪賢將它命名為「天馬行空」。蔣彥亭擅長仿製明朝製品,其像真度高得很多人都難以判辨是真品還是仿品。

徐漢棠「掇球壺」

李訪賢1979年在摩囉街的雜物堆以60元購得,現約值數十萬。當年他親自拿到宜興向已故紫砂泰斗顧景舟第一弟子徐漢棠本人求證是真品,他曾要求對方為該壺寫一張證書,但卻要索價5萬元,他選擇放棄不要,認為自己知道是真品就夠了。

何道洪「松竹梅三友壺」

壺上畫了「歲寒三友」,即松、竹、梅三種寒冬植物,這把壺最特別之處在於分別用了本山綠、民國綠及紫泥三種泥料製造,手工細膩,是已故紫砂名家裴石民的弟子何道洪的得意之作,現約值數十萬。

朱可心「松鼠葡萄壺」

這把紫紅泥造的「松鼠葡萄壺」是已故花貨(花壼)工匠朱可心的出色之作,以壺上栩栩如生的松鼠、造工精細的葡萄而聞名,連壺柄,壺嘴都造得非常細緻,是李訪賢約20年前在宜興以26萬人民幣購入。

壺廬

地址:中環威靈頓街63-69號富麗樓1樓A室

墨潤紫砂 沁人心

愛茶之人也必定愛茶壺,任職室內設計師的杜繼雲茶齡廿多年,家中的櫃頂放滿了百片茶餅,更專程造了兩個大飾櫃放置他數以百計的紫砂壺珍藏。自言以茶代水的他,就算家中有傭人,都堅持茶一定要自己沖,壺一定要自己洗,不能由別人代勞,「試過半夜醒來想起未洗茶壺,立刻起床去洗,因為怕工人會打爛,或洗走壺內的茶迹,白費了我的心血。」

專攻二代名師壺

初學飲茶時,他只隨意買一些紫砂壺沖茶,越用越發覺茶壺的重要性,要沖得一壺好茶,少不得一個好壺,所以就着手在香港四處尋找靚茶壺,上環唐藝、摩囉街都是他入貨之處。他專攻價錢相對較便宜,由生於四、五十年代的二代著名紫砂工藝師製造的壺,陳國良、謝曼倫、汪寅仙等作品都是他的囊中物,直到現時他已用了26萬元買下十多個這些大師的出品,雖然有不少都已升價十倍,但他仍堅持不賣,因為始終認為茶壺的觀賞價值勝過一切。

從事家居設計多年的他最尊重原創,愛上紫砂壺也是因為欣賞工藝師的創意,雖然大部份壺都是仿照明清時期的作品製造,但工藝師總會加入一些自己的元素及特色,如高海庚首創不對稱的幾何形茶壺、謝曼倫則特別喜歡以竹為題材,更以此為聞名,「顧景舟最貴的紫砂都係1,200萬,其實不算貴,親自挑幅畫上去喎!可能有些人會覺得用兩、三萬蚊買一個茶壺係好多錢,但可以買到工匠花上近一年時間製作的心血,其實是物有所值。」

謝曼倫「竹段提梁壺」

這把壺的壺柄呈現出竹的形態,栩栩如生,如真竹一樣,壺身的每片竹都富有動感,線條明快,而且手感潤滑。這隻提梁壺幾年前以3萬元購買,現已升值至10多萬元。

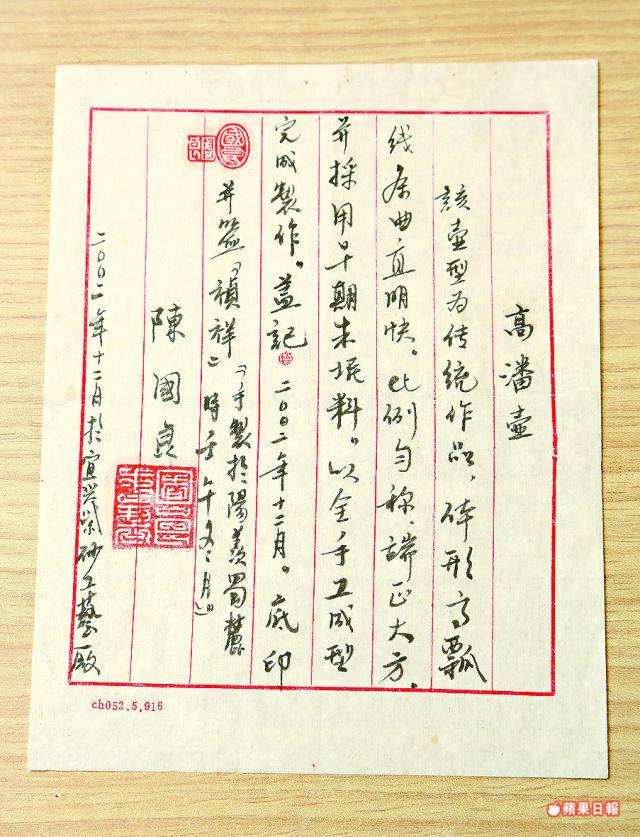

陳國良「高潘壺」

這個用珠泥造的薄胎壺非常難燒製,因為薄所以很容易爆裂,沖熱水時,壺蓋更會遇熱升起。另外,這隻光身壺的壺柄、壺蓋及壺嘴呈一直線,屬於優質,也可看見壺嘴比例上較長,是二代紫砂大師四小龍之一的陳國良的作品特色。

Hit一o下,動全新

即刻去Google Play Store, 下載【蘋果動新聞】新版Android App:

http://bit.ly/appledailyupdate

自力更新方法:

1)到 Play Store

2)搜尋「Apple Daily」

3)登入蘋果動新聞App

4)按更新,即可動全新

iPhone新版App,將於7月登陸