葡萄酒的年份受到重視,是因為每年的氣候不同,直接影響葡萄的生長,只有好的葡萄,才可釀造出好的葡萄酒。氣候變化之中,以雨水對葡萄種植最重要。如果那年下雨多,濕氣會令葡萄更易發霉生病,不幸在收成時間天降連場大雨,更會沖淡葡萄汁液濃度,降低葡萄酒的品質。

收成季節與雨季重叠的產酒區,注定是個悲劇。每年臨近葡萄收成,農民總要忐忑,太早收成,葡萄尚未成熟,釀出來的酒青澀,等待葡萄完全成熟,又怕無情雨下。這個悲劇,每年都在法國的波爾多上演。這亦是波爾多葡萄酒的年份差異特別受到重視,價格有高有低的主要原因。

在地球另一面的美國加州,相比之下簡直是天堂。Albert Hammond的名曲《It Never Rains In Southern California》或多或少會給你對加州的印象。加州也不是不會下雨的,歌詞也提到他遇上傾盆大雨,比喻世上無樂土,問題是你能否把握機會。只是加州的雨季在冬天,葡萄已經收成,葡萄農不用望天打卦,可以非常輕鬆。我上次9月份去到加州,眼見葡萄已經完全成熟,甚至有點過熟的情況,部份葡萄變成了葡萄乾,不過,葡萄農還未有採摘的打算。這個情況,在波爾多是沒法想像的。

遲遲不開始採摘,並非因他們太懶或者太忙,而是加州流行的管理葡萄園方法。因為葡萄乾只含很少水份,糖份相對提升,既可增加酒精度,令葡萄酒喝起來更澎湃,亦可以得出像意大利Amarone della Valpolicella般的濃郁味道。如果收集的葡萄中有部份已經變成葡萄乾,是可以有效增添葡萄酒味道層次的。其他產酒區為了保障收成,往往要分開幾次採摘葡萄,加州卻可以一次搞定,也不失為一個節省成本的方法。「Hang Time」代表葡萄的果實掛在樹上的時間,盡量延長Hang Time,成為了加州葡萄農的指定動作。有些時候,甚至已經相等於Late Harvest!

這樣一來,塑造了加州葡萄酒味道略甜、酒精度高及酒體豐滿的典型風格。對於很多剛剛開始跳進葡萄酒世界的消費者來說,這種充滿實在感的澎湃性格,是非常吸引的官能刺激,近年被葡萄酒攻陷的香港,便是加州葡萄酒出口的第四大市場,而賣到中國的葡萄酒,在2012年更比去年激增兩成,比中國本身的經濟增長比率更急促。

美國有50個州,全都設有葡萄園,即使遠離北美洲大陸的阿拉斯加及夏威夷兩個州均有。不過,加州卻是火車頭,十瓶美國葡萄酒,便有九瓶在加州誕生。加州分成58個縣,其中46個都已經加入了生產葡萄酒的行列。

加州葡萄酒 澎湃感獨佔鰲頭

為了方便管理,美國訂定了一套葡萄酒地區監管法例American Viticultural Areas,簡稱AVA,現時全國擁有近200個AVA,其中110個在加州。法例聽起來很像法國的AOC(Appellation d'Origine Controlée)或意大利的DOC(Denominazione di Origine Controllata),實際上管的只是地域,並無牽涉品質、產量、土壤、氣候、酒精含量或種植的葡萄品種。換句話說,你知道標示着Napa Valley的葡萄酒,釀造的葡萄來自Napa Valley,但並不代表一瓶Napa Valley AVA的葡萄酒一定會比一瓶只標示California的葡萄酒品質更高,AVA純粹以行政地區為單位劃分。在法國布根地,AOC卻不會依據行政地區繪畫界線。例如Bonnes Mares AOC,佔地14.71公頃,部份落在Chambolle-Musigny村莊,卻又有一小部份伸展到鄰村Morey-Saint-Denis。Corton和Corton-Charlemagne更過份,分別出現在Pernand-Vergelesses、Ladoix-Serrigny及Aloxe-Corton三條村落。一條腿,踏的是三條船!

AOC、DOC或其他歐盟成員國的葡萄酒地區監管法例相同,葡萄必須符合最少85%來自標示的指定地區。美國葡萄酒的法例基本上是如果產品標示為「美國」,葡萄必須100%來自美國;如果標示的是州名或縣名,產品的葡萄最少要有75%來自該州或縣,除了加州(100%)及德薩斯州(85%)是例外。如果是AVA,例如Alexander Valley或Santa Ynez Valley,則要達到85%,與歐盟標準看齊。至於葡萄品種的標示方式,歐盟國家奉行一貫的85%標準,AVA則是75%,唯一例外是俄勒岡州,需要提高至90%。至於單一年份的標示,則必須含有最少95%來自該年的葡萄。

Napa Valley視為葡萄酒聖殿

加州在十八世紀已經種植釀酒葡萄,但還是由上個世紀的六十年代,Robert Mondavi將法國波爾多一級酒莊的釀酒技術引進,加州葡萄酒才開始注重品質,到了1976年,更因在巴黎舉行了一次加州葡萄酒與法國的波爾多紅酒及布根地白酒蒙瓶大對決,Stag's Leap Wine Cellars、Ridge Vineyards、Clos Du Val、Chateau Montelena等一夜之間成為明星酒莊,令國際酒壇得知她的水平原來可以跟舊世界分庭抗禮,加州葡萄酒才急速起飛。荷李活更為了歌頌大美國主義精神,把故事拍攝成電影《醇酒醋男》(Bottle Shock),在2008年上映。

今天的加州葡萄酒,得到先進科技的幫助,更如虎添翼,酒莊的數量,由1940年的474家,激增到2012年的3,754家。在生產方面,亦達到非常多元化的成熟局面,既有非常名貴,身價媲美Chateau Lafite Rothschild的Screaming Eagle,亦有工廠式生產的超級市場平價貨。近年又有不少華人在酒界抬頭,例如在Delicato Family Vineyards當上總釀酒師的Tim Wong;Newton Vineyard的莊主夫人兼釀酒師Sua Newton,連國寶姚明也成立了Yao Family Wines生產葡萄酒。

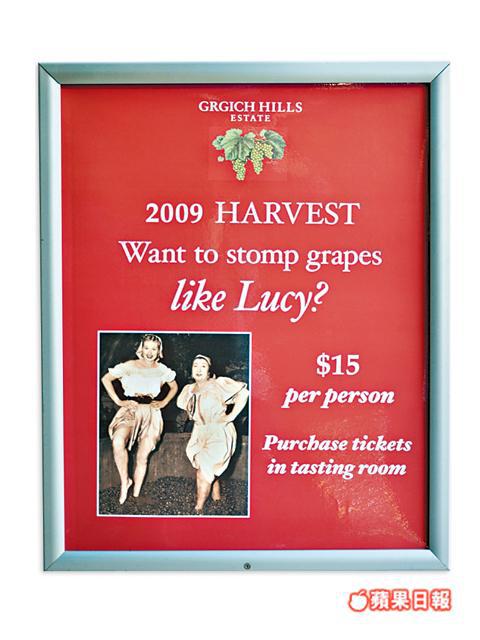

在眾多AVA之中,又以Napa Valley最具明星相,被視為加州葡萄酒的聖殿,不但出產的葡萄酒身價高企,甚至集合美食、音樂會、藝術等元素,發展成為旅遊熱點,每年吸引到世界各地的遊客數量僅僅少於迪士尼。很多酒莊特別安排各式各樣的娛賓節目,由大型露天音樂會,到淘金遊戲。我也去過Grgich Hills的酒莊踏葡萄,莊主Mike Grgich給我的一桶葡萄,在我踏完之後隨手倒進溝渠,因為這純粹是讓遊客經歷一下,當作遊戲。

當一大堆遊戲結合起來,再加上豐儉由人的葡萄酒,加州怎不成為酒粉的主題公園?

作者:劉偉民

現任大中華酒評人協會主席,自由撰稿,偶爾著書出碟教學釀酒。